Genova per noi

Sono passati vent’anni dal summit del G8 di Genova del 2001. Dalla repressione nel sangue di idee e proposte che, oggi, è impossibile non ritenere in larghissima parte giuste. Un altro mondo, allora, era possibile. E oggi è più che mai necessario, per noi e per le generazioni future

Vent’anni fa le strade di Genova si riempivano di migliaia di persone per il G8. No-global, li chiamavano i giornali e le televisioni. Da quando, un anno e mezzo prima, quel movimento era comparso nelle strade di Seattle per contestare la conferenza dell’Organizzazione mondiale del commercio del 1999. Era un movimento composito, plurale. Fatto da organizzazioni e individui con percorsi molto diversi. Ma con il cuore e le gambe nel Sud del mondo. Fin da gennaio 2001 si era costituito a Porto Alegre, in Brasile, il Forum sociale mondiale. Un luogo – fisico e intellettuale – in cui elaborare «un altro mondo possibile» rispetto a quello della globalizzazione neoliberista.

Indice

La globalizzazione nei secoli

Perché ci si opponeva, e ci si oppone, a questa globalizzazione

La finanza, la prima ad essere globalizzata, ancora oggi detta legge

Profitti, salute e diritti: altra battaglia dei no-global

I no-global e la difesa dei beni comuni

Vent’anni di globalizzazione nel piatto

No-global, d’accordo. E allora?

Un altro mondo è ancora possibile

Scarica questo articolo in ebook

«Un altro mondo è possibile»

Secoli di globalizzazione

La storia dell’umanità è una storia di globalizzazioni e di ripiegamenti nei processi di integrazione economica, sociale e culturale tra diverse aree del mondo. Già gli imperi dell’antichità – romano e persiano – sono stati esempi di globalizzazione. I mercanti di schiavi che nei villaggi dell’Africa sceglievano i migliori esemplari di giovani, come fossero bestiame, da trasportare nel Nuovo Continente per coltivare tabacco e cotone da portare poi in Europa prima di ricominciare il giro, alimentavano la globalizzazione.

Le innovazioni tecnologiche della seconda metà del XIX Secolo, facilitando gli spostamenti (la navigazione a vapore e la ferrovia) e la circolazione delle informazioni (il telegrafo) hanno impresso un’accelerazione al processo di globalizzazione. Seppure già negli anni precedenti allo scoppio della Prima guerra mondiale l’introduzione di dazi e la limitazione dei flussi migratori abbia rallentato il processo di globalizzazione, sono il conflitto e la conseguente crisi che hanno segnato la fine della prima fase di globalizzazione. Con ripiegamenti nazionalistici che sono sfociati poi nella Seconda guerra mondiale.

Solo dopo, dagli anni ‘50, l’egemonia si sposta dall’Inghilterra agli Stati Uniti, strenui difensori del libero mercato E la globalizzazione riprende vigore, soprattutto dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica e la diffusione di un’innovazione tecnologica dirompente: Internet.

Una costante nella storia della globalizzazione, in qualsiasi forma essa si sia presentata nel corso dei secoli, è la governance oligarchica e quindi non compiutamente democratica, la prevalenza dell’economia sui diritti e sull’ambiente. L’interesse di pochi su quello generale.

«Questo mondo non è in vendita»

Perché ci si opponeva, e ci si oppone, a questa globalizzazione

La globalizzazione, nella sua accezione moderna, è nata alla fine degli anni Cinquanta. E ha preso il via (indovinate un po’?) dal mondo della finanza. Con il decennio successivo è stata poi la volta delle multinazionali. Una base sulla quale si è quindi innestata, negli anni Ottanta, la spinta verso il turbo-capitalismo impressa da Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Via lacci e laccioli, via regole e paletti. Fiducia incondizionata nel mercato capace di autoregolarsi e di allocare al meglio le risorse.

In pochi decenni, persone, istituti, luoghi e società si sono trovati sempre più interconnessi tra di loro. Le frontiere nazionali sono rimaste intatte soltanto per i disgraziati della Terra, a partire dai migranti. La crescita delle movimentazioni di capitali finanziari, così come di beni e servizi, è stata esponenziale. Così come l’aumento dei flussi di persone e, in senso positivo, le contaminazioni culturali. Il tutto concentrato in particolare tra tre poli: l’Europa, l’Asia e l’America del Nord. La seconda, storicamente, ha mostrato un’eccedenza di esportazioni, mentre l’inverso è accaduto in Canada e Stati Uniti. Il Vecchio Continente, invece, è apparso in questo senso più equilibrato.

Tra il 1980 e il 2017 il commercio mondiale è cresciuto di 6,8 volte

La globalizzazione è stata dunque onnipresente (nel mondo ricco). Tra il 1980 e il 2017, secondo l’Insee (l’Istituto di statistica francese), il volume del commercio mondiale è cresciuto di 6,8 volte. Ciò a fronte di un Prodotto interno lordo mondiale che è solo triplicato. All’incirca nello stesso periodo, fino alla crisi finanziaria del 2008, la crescita del commercio globale è stata d’altra parte sistematicamente superiore a quella del Pil. Allo stesso modo, dopo il crollo della finanza globale (e dell’economia) causato dal terremoto dei mutui subprime, la contrazione del settore è stata maggiore rispetto a quella della Pil.

La globalizzazione ha raggiunto il suo parossismo?

A partire dal 2011 e fino alla pandemia, tuttavia, i tassi di crescita dei due indicatori sono stati praticamente gli stessi. Come ad indicare che la globalizzazione abbia raggiunto una sorta di tetto massimo. O forse un parossismo. È tempo allora di trarre alcune valutazioni. La globalizzazione ha fatto bene o male all’umanità?

Nel gennaio del 2020 un rapporto dell’associazione Oxfam ha sottolineato che l’1% della popolazione mondiale possiede più del doppio della ricchezza in mano a 6,9 miliardi di persone “normali” o povere sulla Terra. Sei-virgola-nove-miliardi: forse così rende meglio l’idea. La stessa Oxfam, tra l’altro, in un rapporto del settembre dello stesso anno ha spiegato che, nel periodo che va dal 1990 al 2015, l’1% più ricco della popolazione mondiale ha emesso il doppio della CO2 attribuibile al 50% più povero.

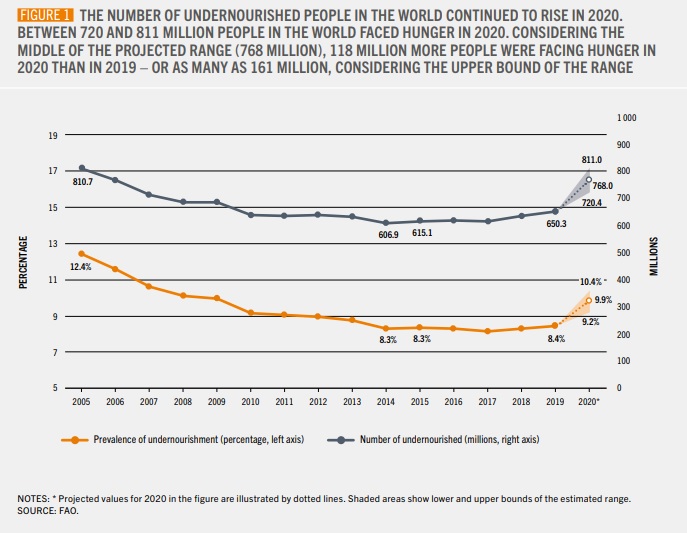

La globalizzazione, un sistema fatto di corse al ribasso

Il sistema economico, insomma, ha concentrato sempre più la ricchezza nelle mani di pochi. Esattamente come preconizzavano coloro che alla fine degli anni Novanta e all’inizio del Millennio facevano parte del movimento no-global. Certo, alcuni avanzamenti sono stati innegabili. Il numero di poveri nel mondo è diminuito. La malnutrizione ha registrato dei progressi. Ad esempio, tra il 2000 e il 2017 il numero di persone che nel mondo ha accesso all’acqua potabile è passato da 5 a 6,5 miliardi. Eppure, nel 2017 ancora 844 milioni di donne, uomini e bambini non potevano godere di tale privilegio. L’11% della popolazione mondiale.

In un’analisi del 2019, l’Unione europea ha tessuto le lodi della globalizzazione in termini di aumento delle attività commerciali per le imprese del Vecchio Continente. In termini di lavoro: «Nel 2017 più di 36 milioni di lavoratori era legato alle esportazioni». O ancora in termini di vantaggi per i consumatori «grazie agli accordi commerciali».

La globalizzazione ha però comportato anche una corsa al ribasso, che neanche i suoi più strenui difensori possono negare. In termini di standard ambientali e sociali, ad esempio. A causa della necessità di fronteggiare la concorrenza di chi produce inquinando o sfruttando i lavoratori. Il tutto nell’impossibilità di dettare regole valide in ogni giurisdizione, la regola l’ha dettata il mercato. Quello stesso mercato sul quale si fonda il sistema economico mondiale. Che oggi, ad esempio, distribuisce in modo drammaticamente diseguale i vaccini nel mondo.

«Capitali tassati, migranti liberati»

La finanza, la prima ad essere globalizzata, ancora oggi detta legge

Quello stesso mercato nel quale a dettare le regole è sempre il mondo della finanza. All’epoca del G8 di Genova, la scrittrice franco-americana Susan George spiegava che la finanziarizzazione dell’economia avrebbe portato ad una crisi drammatica. In grado di travolgere il mondo intero. Soltanto sette anni dopo, lunedì 15 settembre 2008, la banca americana Lehman Brothers dichiarava fallimento. Era l’inizio del terremoto originato dalla bolla dei mutui subprime, prestiti concessi da banchieri spericolati – pur di aumentare i volumi – a persone che non erano in grado di ripagarli.

Le catene di trasmissione verso l’economia reale non tardarono a manifestarsi. Gli Stati furono costretti ad intervenire con migliaia e migliaia di miliardi di dollari per salvare il sistema finanziario dal collasso. Le macchine produttive si arrestarono, la crescita economica si arrestò quasi ovunque, e i governi reagirono con misure di austerità draconiana. Contribuendo ad aggravare la crisi sociale e mettendo letteralmente in ginocchio nazioni intere, come nel caso della Grecia.

La crisi finanziaria del 2008 fu globale senza risposte globali

Gli stessi esecutivi ammisero la necessità di una soluzione globale. Di fronte ad un problema strettamente legato alla natura, appunto, globalizzata del sistema finanziario. Tale constatazione si scontrò però con un problema: se esisteva una globalizzazione di banche, fondi d’investimento, Borse e compagnie d’assicurazione, non esisteva un altrettanto internazionale quadro normativo. Al contrario, la regolamentazione bancaria era effettuata in larghissima parte su base nazionale. La stessa integrazione europea aveva trovato una strenua opposizione proprio sulla necessità di imporre regole comuni.

Ci si trovò dunque di fronte ad un sistema finanziario globalizzato che crollava, trascinando con sé le economie. Ma senza la volontà politica di globalizzare anche le soluzioni. Ignorando anche il sacrosanto diritti dei consumatori a vedere tutelati i loro risparmi. Eppure alcune proposte erano sul tavolo da tempo. E molte venivano, o erano state adottate, proprio dal Forum Sociale Mondiale. Dal movimento dei movimenti che animò le piazze di Genova.

I no-global avevano previsto il crollo di una finanza insostenibile

Una di queste passava per l’introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie. O anche solo una Tobin Tax, come immaginata nei primi anni Settanta dal premio Nobel James Tobin, da cui prese il nome, che si concentrava sulle transazioni nel mercato valutario.

All’epoca, esattamente come oggi, la speranza era di sfruttare tale piccolo prelievo (inferiore all’1%) per porre un freno alla speculazione. L’accelerazione imposta nel settore della finanza nei decenni successivi ha reso ancora più evidente la necessità di una tassa sulle transazioni. Basti pensare che a “dettare” i prezzi sono ormai super-computer che effettuano migliaia di transazioni al minuto per sfruttare le piccolissime variazioni a fini puramente speculativi (il cosiddetto high frequency trading). Eppure, ancora oggi della tassa sulle transazioni non c’è traccia.

Oggi si potrebbe aggiungere, tra le possibili soluzioni alla globalizzazione finanziaria priva di regole, la necessità di separare le banche d’investimento da quelle retail. Per preservare i piccoli risparmiatori in caso di nuovo crollo delle prime. Si potrebbe inoltre avere più coraggio nell’attuazione di una corporate tax mondiale per lottare contro i paradisi fiscali. Si potrebbero poi vietare alcune tipologie di prodotti derivati. Usati non per assicurarsi contro possibili scossoni nei mercati, ma – ancora una volta – soltanto per speculare. Per massimizzare i profitti ad ogni costo. Perfino sulla salute.

«Voi la malattia. Noi la cura»

Profitti, salute e diritti: altra battaglia dei no-global

Il 10 dicembre 1999 l’organizzazione non governativa Medici senza frontiere riceveva il premio Nobel per la Pace come «riconoscimento per il lavoro umanitario pionieristico realizzato in vari continenti». Di lì a poco la stessa Msf lanciava la propria campagna per l’accesso ai farmaci essenziali. Erano passate meno di due settimane dalle imponenti manifestazioni che a Seattle avevano contestato la conferenza dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Evento a cui si fa risalire proprio la nascita del movimento no-global.

I negoziati, denominati Millennium round, avrebbero dovuto aprire a ulteriori liberalizzazioni dei rapporti commerciali internazionali. La conferenza fallì, ma non si arrestava l’offensiva per la costruzione di una nuova governance intenzionata ad applicare le teorie della finanza liberista agli investimenti, al commercio, alla produzione, ai servizi e quindi a ogni aspetto della vita quotidiana. Compresa la salute.

«Perché noi, un’agenzia medico-umanitaria, siamo qui a Seattle all’inizio della riunione ministeriale dell’OMC sul commercio?», si era chiesto Bernard Pécoul, allora direttore di Medici senza frontiere, all’apertura del vertice di Seattle. «Perché i nostri pazienti stanno morendo. Stanno morendo a causa della mancanza di accesso ai farmaci salvavita e della mancanza di ricerca e sviluppo per le malattie trascurate. I medicinali salvavita sono disponibili ma sono semplicemente troppo costosi, in gran parte a causa della protezione dei brevetti». Era la prima volta in cui i brevetti e la proprietà intellettuale, regolati e protetti dall’accordo TRIPs promosso dall’OMC, venivano messi in discussione e contrapposti al diritto alla vita e al diritto alla salute.

La battaglia per l’accesso ai farmaci

Quando i capi di Stato e di governo degli otto Paesi più industrializzati si riunirono a Genova, quella dell’accesso ai farmaci essenziali era diventata una delle parole d’ordine del movimento. Che da Seattle in poi non aveva smesso di contestare i processi imposti dalla globalizzazione. Erano gli anni della “pandemia” di HIV che mieteva vittime soprattutto nei Paesi africani. Le cure esistevano. Ma il monopolio delle aziende garantito dalla proprietà dei brevetti rendeva il loro costo impossibile per quei governi. E non era solo l’HIV. Anche la malaria, la malattia del sonno e altre patologie “dimenticate”, perché chi ne era colpito era privo di potere di acquisto e quindi ignorato dalle case farmaceutiche.

La risposta del G8 fu l’istituzione del Global Fund, il Fondo globale per la lotta all’Aids, la tubercolosi e la malaria. Una partnership pubblico/privata che funziona essenzialmente come meccanismo finanziario. Esso si occupa di reperire e investire fondi per sostenere progetti di lotta contro le pandemie nei Paesi che ne fanno richiesta. Avvalendosi delle competenze e delle strutture logistiche dell’Organizzazione mondiale della sanità, il Fondo Globale ha come obiettivo quello di aggirare le macchinose procedure delle Nazioni Unite. Creando un nuovo assetto di governance in cui il multilateralismo lascia spazio al multistakeholderism, le agenzie dell’Onu siedono ai tavoli senza diritto di voto. Quest’ultimo è infatti riservato agli investitori del settore privato. Comprese aziende farmaceutiche e fondazioni filantropiche.

Un’arma per depotenziare la società civile

Tra gli “obiettivi” che riesce a centrare il Global Fund c’è il depotenziamento del movimento della società civile che, da Seattle a Genova, aveva contestato quel regime di proprietà intellettuale di cui l’OMC è promotore e custode. Oggi l’assetto di governance del Global Fund è riprodotto da Covax, il programma internazionale nato con l’obiettivo di gestire il finanziamento dell’acquisto del vaccino anti Covid-19. E la proprietà intellettuale sui vaccini e i farmaci continua a restare un tabù.

«People before profit»

I no-global e la difesa dei beni comuni

Uno degli elementi paradigmatici, identificativi, attorno cui si coalizza il movimento è quello dei beni comuni. Ne diventa simbolo l’impegno globale, divenuto poi referendum in Italia, contro la privatizzazione dell’acqua che arriva al parossismo con la trasformazione della risorsa idrica in un asset finanziario.

Ma oltre l’acqua vi è di più. Quel composito movimento era costituito da gruppi ambientalisti, comunità indigene, scienziati che assistevano (non inermi) al compiersi giorno dopo giorno, alla «tragedia dei beni comuni» come la definiva Garrett Hardin nel lontano 1968: un depauperarsi continuo e irrimediabile di risorse naturali, di beni e valori che compongono l’inestimabile biodiversità naturale, sociale e culturale del Pianeta. L’accentuarsi di una tendenza al consumo senza limiti di questi beni che, per loro natura, costituiscono un patrimonio la cui disponibilità non dovrebbe essere limitata a pochi gruppi di persone.

«Ciò che è comune alla massima quantità di individui riceve la minima cura. Ognuno pensa principalmente a se stesso, e quasi per nulla all’interesse comune»

Aristotele, Politica

La riflessione su risorse naturali e limiti del Pianeta

Era anche questa una delle manifestazioni della crisi del sistema globale. I potenti della Terra nei loro vertici continuavano a pompare enormi quantità di denaro nel sistema economico senza condizionarli a cambiamenti strutturali. Né destinandoli ad investimenti per uno sviluppo davvero sostenibile, ma al contrario per drogare il sistema finanziario. Cifre che avrebbero potuto facilmente consentire di raggiungere gli Obiettivi del Millennio stabiliti dalle Nazioni Unite, ma di cui ad un certo punto si dovette ammettere il fallimento.

Così la «tragedia dei beni comuni» diventò per tutto il movimento il cardine attorno al quale far ruotare un diverso progetto di globalizzazione: trasformare la «tragedia» in «possibilità». Che richiedeva una profonda riflessione politica e culturale, una coerente e continuativa azione politica per la loro tutela, un consenso diffuso.

Non stavamo parlando solo di risorse naturali che consentono la vita su questo Pianeta – acqua, aria, suolo, piante, specie animali – che pure subivano quotidianamente una gestione irresponsabile, finalizzata a garantire ricchezze e livelli di vita insostenibili per l’ecosistema e iniqui su scala globale. Ma anche a quei beni immateriali che, come le risorse naturali, sono decisivi per la qualità della vita. Che hanno un valore proprio in quanto di fruizione collettiva. Che devono essere maneggiati con la cura che si deve a cose uniche e delicate. E che sono alla base di quei valori relazionali che, tanto quanto i beni materiali, costituiscono la base della felicità individuale e collettiva delle comunità.

Equità, lavoro, pluralismo, conoscenza. A partire dalla Costituzione

Parlavamo di equità sociale, lavoro, salute, pluralismo culturale, sicurezza, informazione, conoscenza, spazio pubblico per le religioni, laicità, il riconoscimento attivo dei diritti civili e sociali, della democrazia stessa. Infatti, il tema dei beni comuni poneva in termini nuovi una fondamentale questione di tenuta democratica perché riguarda l’accesso ai beni della vita in termini di uguaglianza. E non solo del diritto di ciascuno a poterne disporre in termini sufficienti per vivere, ma anche dal punto di vista del superamento di divari sempre più larghi e insopportabili fra le persone per l’accesso alla conoscenza. O per ciò che attiene alla distribuzione di salute e cibo in base alle disponibilità finanziarie. O alla cancellazione della dignità del lavoro sull’altare delle esigenze della globalizzazione.

C’era un riferimento esplicito ai valori costituzionali per il movimento in Italia: la nostra Costituzione aveva chiaramente statuito (art.3) che eguaglianza, libertà e dignità costituiscono nella loro intrinseca unità il sale della democrazia anche alla luce appunto della «tragedia dei beni comuni» nell’età della globalizzazione.

La libertà pressoché assoluta concessa alle imprese

La stessa organizzazione della produzione, con la posizione dominante delle grandi imprese transnazionali, pone problemi inediti di democrazia: queste aziende decidono, spesso senza limiti, delle risorse della terra, decidono dove, cosa e come produrre determinando il destino di lavoratori e consumatori, senza un reale controllo o regolazione da parte delle istituzioni statali o transnazionali, disponendo di volumi d’affari superiori ai PIL di molti Stati e senza alcuna reale forma di democrazia interna.

Solo la libertà assoluta d’impresa valeva, mentre le sue limitazioni in base alla sua funzione sociale di cui si occupa l’art.41 della nostra Costituzione erano annichilite. Imprese che si occupano più di finanza che di produzione. Con delocalizzazioni selezionano il benessere dei diversi gruppi di lavoratori spesso costretti a lavorare in una filiera produttiva globale senza un salario dignitoso. Che decidono chi produce e chi consuma nel mondo. Per questo il movimento osava ipotizzare cambiamenti della governance dell’imprese e nel ruolo delle parti sociali nei conflitti attorno ai beni comuni.

Questi ultimi, tanto quelli naturali quanto quelli relazionali, dovrebbero invece essere sottratti alle regole del profitto. Non solo perché esso implica una sua squilibrata distribuzione, ma anche perché esso implica un loro sfruttamento (consumo) intensivo e tendenzialmente illimitato in un ristretto arco temporale: elementi incompatibili con la loro condizione di beni a «titolarità diffusa». Che appartengono a tutti e non sono di proprietà di nessuno. Cioè ai quali tutti devono poter acceder. Ma tale diritto di accesso deve prevedere un limite nel loro uso, così da poterne garantire la consistenze e l’uso anche alle generazioni future.

L’acqua: il più importante tra i beni comuni

La loro tutela si connetteva perciò inevitabilmente al tema, politico, dei diritti del cittadino. Non per niente, l’Assemblea delle Nazioni Unite aveva votato nel luglio 2010 una Risoluzione sul diritto umano all’acqua e alla salute, ricordando che 884 milioni di persone non hanno accesso all’acqua potabile e che 1,5 milioni di bambini sotto i 5 anni muoiono ogni anno a causa di malattie legate alla carenza di acqua potabile. Una risoluzione importante che richiedeva alle organizzazioni internazionali di destinare risorse finanziarie ai paesi in via di sviluppo per assicurare acqua pulita, potabile e accessibile a tutti.

In questa prospettiva l’acqua era concepita dal movimento come un bene comune di cui assicurare l’accesso a tutti e a ciascuno, generazioni presenti e future, su questo Pianeta. Ma, allo stesso tempo, i beni comuni pongono in modo concreto la questione della democrazia. Perché anch’esso è un bene fragile, scarso e minacciato.

Il referendum del 2011

Per questo il referendum che nel 2011 portò il 95,8% degli votanti (che furono oltre 27 milioni, pari al 54,82% degli aventi diritto) all’abrogazione parziale della norma che stabiliva la determinazione della tariffa per l’erogazione dell’acqua, nella parte in cui prevedeva che tale importo includesse anche la remunerazione del capitale investito dal gestore, assunse un valore appunto paradigmatico.

Quel referendum poneva due questioni fondamentali per il futuro. Era il segnale, nitido e forte, che non era più accettabile che ogni aspetto della nostra vita (anche la fonte stessa della vita) fosse legato alla dimensione economica delle leggi di mercato. Era il manifestarsi del tramonto del paradigma del mercato quale divinità saggia, contenente in sé la cura di tutti i mali, il riequilibrio delle proprie distorsioni che aveva regolato e sregolato l’accelerazione dei processi di globalizzazione dell’ultimo mezzo secolo.

Le mancate risposte alla «tragedia dei beni comuni»

Inoltre poneva il tema urgente di come regolare e limitare l’uso di questo bene per non esaurirlo, eppure di renderlo accessibile – in quanto diritto individuale di ogni abitante del Pianeta – a tutti. Ora, questo è esattamente il dilemma dei beni comuni: come stabilire e rendere efficaci norme e regole per l’uso di questi beni, fondate su nuove forme di razionalità, regole sociali e di reciprocità. Giacché le forme della razionalità dominante mostrano scarsa efficacia di fronte alla «tragedia dei beni comuni».

Invece il governo responsabile dei beni comuni ha bisogno di soluzioni innovative. Che si sottraggano agli opposti schematismi dogmatici, tanto di chi pretende che solo lo Stato ha il diritto di svolgere la funzione di command & control dei beni collettivi, quanto di chi assume che solo la privatizzazione delle risorse risolverà il problema. Questi due approcci hanno dimostrato, drammaticamente, la propria inefficienza: né lo Stato né il mercato, da soli, sono in grado di garantire un equilibrato e responsabile governo di questi beni.

Il movimento di Genova contrapponeva a questa logica duale, quella delle comunità-reti. A Terra Futura, che è stata forse l’eredità più vivida in Italia del movimento per una diversa globalizzazione, per oltre dieci anni si sono incontrate le esperienze concrete di questa alternativa delle Comunità-Reti. Realtà sociali e istituzioni, non connotabili lungo l’asse Stato-mercato – che sono state in grado di amministrare a livello locale sistemi di risorse naturali, di beni relazionali, di sistemi sociali conseguendo risultati sostenibili nel tempo ed efficaci.

Tra privatizzazioni e Stato, le comunità-reti

Si tratta della base di nuove forme di contratto sociale (che il premio Nobel per l’economia 2009 Elinor Ostrom ha analizzato nel suo “Governing the Commons”) che dimostrano la percorribilità di alternative rispetto al Leviatano burocratico (uno Stato tanto invadente quanto inefficiente) e alla privatizzazione come “unica” via.

Se è vero che le contraddizioni del modello di sviluppo scoppiano proprio attorno ai beni comuni, è altrettanto vero che essi hanno offerto l’occasione a migliaia di comunità e realtà nel mondo e in Italia per elaborare soluzioni a problemi. Progetti di co-sviluppo, sistemi sociali aperti e responsabili, innovativi e sostenibili, democratici e partecipati. Dando conto di una diversa possibilità, di una alternativa al degrado relazionale e materiale che genera dinamismo e qualità nuove del vivere.

Mentre si succedono con ciclico ritmo i riti globali dei vertici dei governi che mostrano la loro subordinazione alle logiche del liberismo economico, quel movimento suscitava speranze fondate proprio su queste esperienze di governo dei beni comuni da parte di cittadini e soggetti della società civile organizzata, imprese, governi locali per costruire una società più giusta e sostenibile, fondata sui beni relazionali e comuni invece che sulla monetarizzazione e lo sfruttamento immanente e cieco del futuro. Forse proprio questa è l’eredità più promettente che ci arriva da vent’anni fa, che il sistema si illuse di poter reprimere.

«Make extreme wealth history»

Vent’anni di globalizzazione nel piatto

Purtroppo, non si può dire che fossero infondate neppure le preoccupazioni portate a Genova dai movimenti in tema di filiera del cibo globale. La domanda di sicurezza alimentare per tutti e di un freno allo strapotere delle multinazionali. La richiesta di cibo giusto e sostenibile che consenta di conservare le risorse e i beni comuni, di tutelare l’ambiente, i diritti e la salute delle persone.

I numeri di oggi dicono infatti che una globalizzazione di stampo liberista ha diffuso e incrementato distorsioni, senza offrire soluzioni definitive. Mentre scriviamo esce un rapporto che rilancia l’allarme sull’aumento critico della fame nel mondo, soprattutto in Africa, dopo anni di stallo.

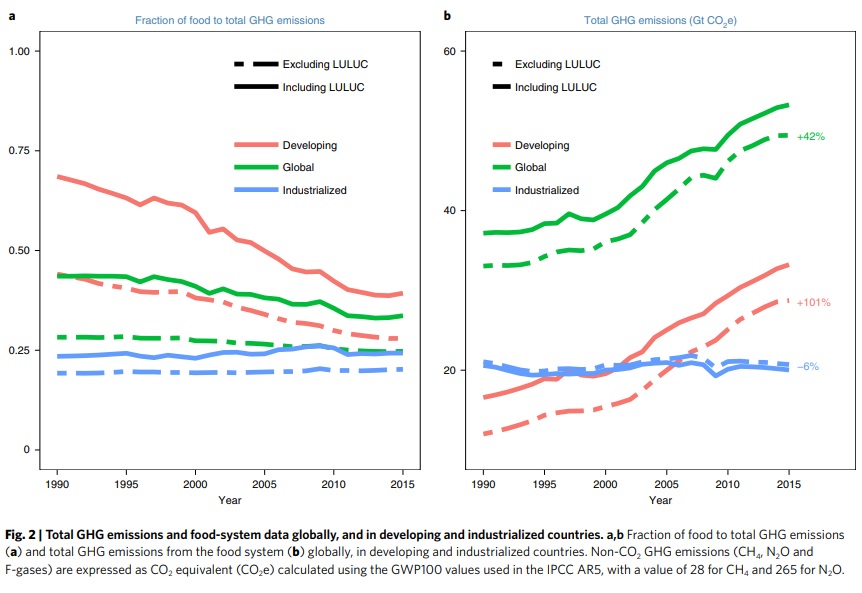

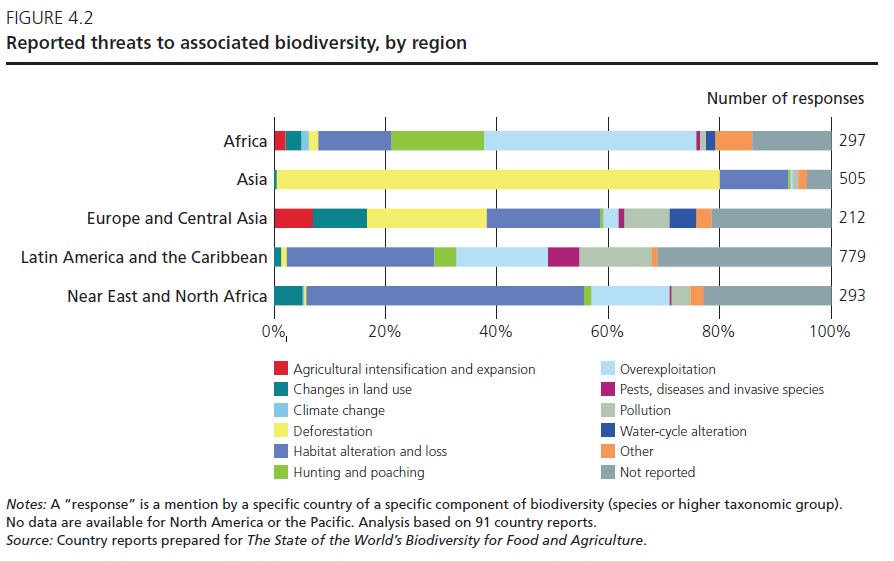

Altri parametri, del resto, fotografano come l’allargamento di un modello di produzione alimentare costoso e inquinante ad una più vasta platea di Paesi abbia incrementato negli anni il proprio contributo alle emissioni di gas serra, senza sapersi correggere lungo la strada. E ciò in un contesto speculare di progressiva riduzione della biodiversità generale e agricola, diffusosi anche in nome delle esigenze di uniformità e redditività dell’agroindustria intensiva.

Globalizzazione: la biodiversità perduta rende fragile il sistema del cibo

Basti pensare che attualmente solo nove specie di piante rappresentano il 66% della produzione agricola totale, ci dice la FAO, mentre l’allevamento globale si basa su circa quaranta specie di animali, con solo una manciata di esse che fornisce la maggior parte della produzione mondiale di carne, latte e uova. Mentre le minacce alla cosiddetta biodiversità associata mettono in discussione la stessa sopravvivenza di insetti impollinatori, le api, fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi.

Ciò significa che diventiamo sempre più fragili davanti alle crisi climatiche e sanitarie. E, contemporaneamente, indeboliamo la capacità di sussistenza delle reti agricole locali. I margini reddituali dei contadini, infatti, vengono compressi dalle economie di scala delle corporation del cibo e dalla grande distribuzione, mentre ciò che mangiamo spesso percorre migliaia di chilometri dal campo al piatto.

E il combinato disposto di queste dinamiche, paventate già dai movimenti no global e dagli studiosi nel ventennio scorso, non è senza effetto. Da un lato alimenta il riscaldamento globale, incrinando il profilo della sicurezza alimentare. Dall’altro riduce le armi di adattamento al clima per chi coltiva e alleva, e per le popolazioni.

Quattro colossi controllano il 60% del mercato agricolo mondiale

Infine, i livelli di concentrazione degli oligopoli industriali nei settori chiave dell’alimentazione sono in aumento. E, al di là di ogni diffidenza ideologica, il loro business as usual, punta su diete ipercaloriche e modelli produttivi che favoriscono – un’altra volta – direttamente il climate change, nonché disuguaglianze e desertificazione sociale.

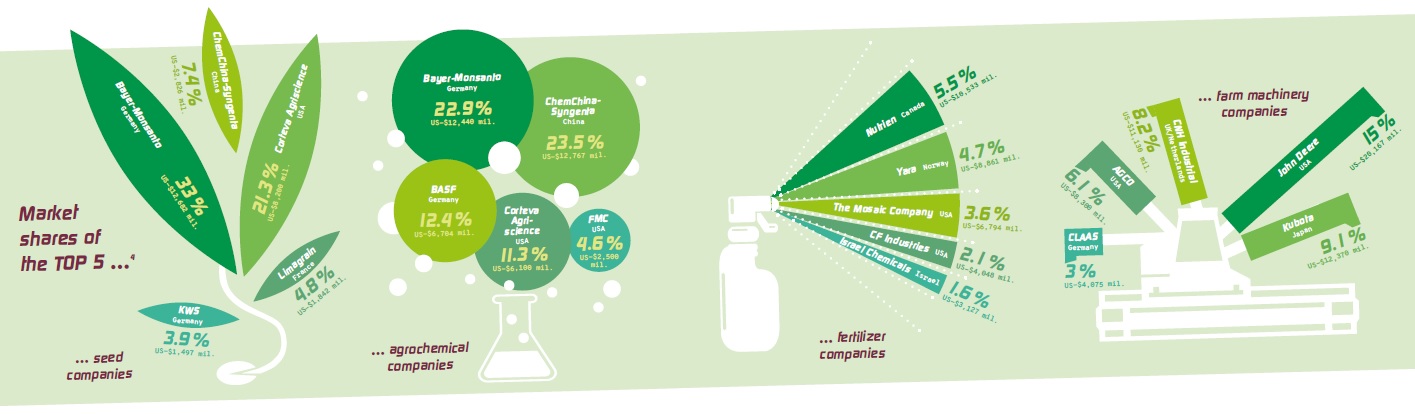

Oligopoli nella filiera globale del cibo e dell’agricoltura © Blocking the chain, ETC Group, 2018

I recenti processi di fusione e acquisizione, si legge infatti in uno studio recente, hanno ridotto il numero di aziende dominanti in agrochimica da sei a sole quattro (!). Bayer, Corteva Agriscience, ChemChina e BASF controllano oggi oltre il 60% del mercato mondiale delle sementi industriali e più del 70% dei pesticidi. Costoro decidono perciò, quasi per tutti, chi, cosa e come coltiva, quale e quanto cibo consumiamo.

Oligopoli

Il 70% delle terre agricole è in mano a un 1% di grandi aziende

Un rapporto dell’International Land Coalition spiega che l’1% delle aziende controlla il 70% delle terre coltivate in tutto il mondo

E allora forse bisognerebbe che ne fossero responsabili. Questo chiedevano e chiedono i ragazzi del G8. A ragione, se l’obesità mondiale è quasi triplicata tra il 1975 e il 2016, e la tendenza è all’aumento in tutte le sottoregioni del Pianeta, nessuna delle quali potrà raggiungere l’obiettivo auspicato di invertire la traiettoria entro il 2025.

Per non dire del rischio pandemico, oggi così chiaramente connesso al modello di sviluppo e produzione agroindustriale, alle modalità di allevamento e trasformazione della carne.

«Loro la crisi. Noi la speranza»

No-global, d’accordo. E allora?

Eppure di fronte a noi sembra aprirsi una nuova era. Il rinnovato ruolo dello Stato, figlio proprio della crisi legata alla pandemia, potrebbe portare con sé una sorta di de-globalizzazione. Non nel senso protezionistico immaginato dai Trump o dai Bolsonaro. In senso, forse, di riscoperta dei benefici del “locale”, come immaginato da Walden Bello nel libro intitolato Deglobalization: Ideas for a New World Economy.

In un mondo in cui la necessità di limitare le emissioni di gas ad effetto serra è impellente, urgente e inevitabile, limitare la globalizzazione sarà di fatto inevitabile. Le stesse multinazionali si rendono contro che la segmentazione delle catene di valore non rappresenta (più) la base di una buona organizzazione. I costi salariali tendono a crescere anche nelle nazioni un tempo a buon mercato. Il controllo della qualità è più stringente. Le catene d’approvvigionamento subiscono gli effetti delle crisi e delle regole.

Un’epoca di de-globalizzazione?

Un domani, inoltre, le stampanti 3D potrebbero rendere più durevoli i beni, poiché si potrebbero fabbricare facilmente pezzi di ricambio. Il che potrebbe limitare la movimentazione di beni super-low cost, che si tende a ricomprare una volta danneggiati.

Ma ciò vale anche per le grandi aziende. Nel suo libro “La (re)localisation du monde”, il ricercatore francese Cyrille P. Coutansais spiega che un’azienda come la BMW ha bisogno di 355 pezzi per fabbricare un motore turbo. Con le stampanti 3D ne bastano 12. Nel settore dell’energia crescono poi le rinnovabili, ben più locali delle grandi centrali tradizionali. L’economia circolare prende piede, con l’aumento del riciclo. E la tracciabilità dei prodotti, più in generale, spinge i consumatori a privilegiare quelli a chilometri zero o quasi zero.

«Voi G8. Noi 6.000.000.000»

Un altro mondo è ancora possibile

È questo «l’altro mondo possibile» che scandivano i manifestanti nelle strade di Genova. Oggi, a vent’anni da quei giorni, quell’alternativa è sempre più necessaria. I manifestanti di allora sono stati picchiati, torturati e persino uccisi. La protesta – colorata, in grandissima parte pacifica, dalle molte anime diverse – è stata repressa. E dopo quelle giornate il “movimento dei movimenti” si è ripiegato su sé stesso. In parte sconfitto, in parte in cerca di nuove strade.

Dalla guerra in Iraq a Occupy Wall Street, alla mobilitazione il clima

Negli anni immediatamente successivi al G8 di Genova il movimento ha tuttavia dato vita alle mobilitazioni (anche questa volta globali). Ad esempio contro la guerra annunciata e perseguita dagli Stati Uniti dopo il crollo delle Torri Gemelle l’11 settembre 2001. Con il nostro Paese in prima linea.

Poi l’opposizione al neoliberismo nella sua fase di declino ha preso strade nazionali, si è declinata in modi molto diversi. Il fallimento del modello economico e della sua promessa di offrire benessere generalizzato ha dato vita a vere e proprie “rivoluzioni”, come nel Maghreb e in Medio Oriente. E a vaste proteste di piazza che in alcuni casi hanno avuto sbocchi politici (la nascita di Podemos in Spagna e la conquista del potere di Syriza in Grecia) e in altri hanno contribuito a riorientare il dibattito pubblico (Occupy Wall Street). O, ancora, a ripiegamenti nazionalistici.

Oggi assistiamo alla nascita di un nuovo movimento di ampiezza globale, come globale è la questione che affronta: il movimento per il clima. Composto da giovani e giovanissimi, molti alla prima esperienza politica. Che nelle piazze e nelle assemblee formano una nuova coscienza politica e una nuova soggettività intorno alla battaglia più importante che l’umanità ha mai dovuto combattere.

Se vinceranno – se vinceremo – dipenderà anche dalla capacità della politica di dare corpo e voce a quei corpi e a quelle voci.

Scarica questo articolo in ebook

Le foto, salvo dove diversamente indicato, sono di Mirko Credito.