Moda: per i big della finanza è sostenibile. Ma alle aziende nessuna domanda

Morgan Stanley vs Clean Clothes Campaign: immagini diverse dell'impegno sociale di Adidas, Gucci, Hugo Boss e Puma. Mentre H&M è accusata di greenwashing

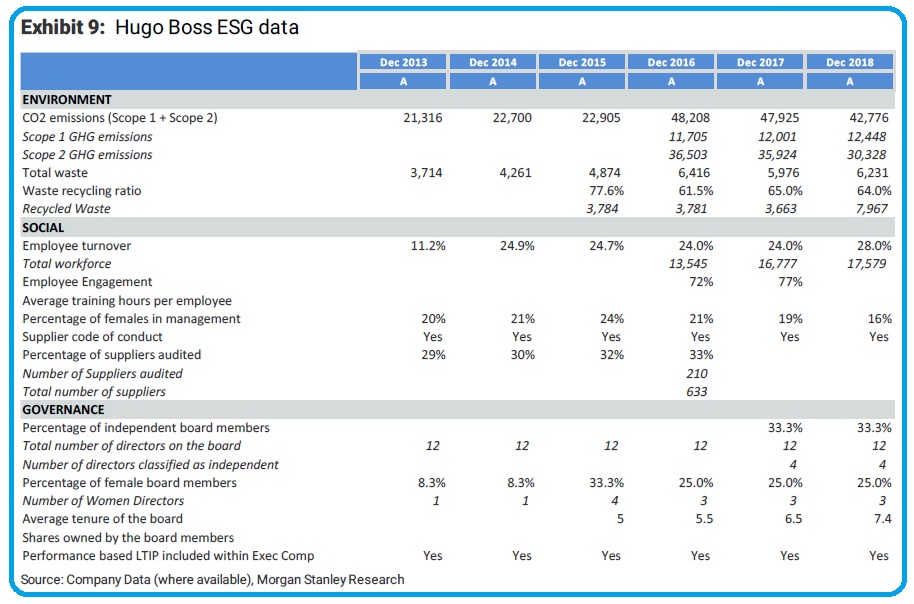

Morgan Stanley dedica un report alle politiche ESG – cioè riguardo indicatori ambientali, sociali e di buona governance – di alcune multinazionali della moda, del lusso e dell’abbigliamento sportivo. Peccato che alle suddette regine della moda non sia stata rivolta alcuna domanda su temi cruciali come, per esempio, la parità salariale o la tutela dell’ambiente.

Sotto esame è un documento pubblicato da un advisor multinazionale, un colosso delle analisi finanziarie e degli investimenti come la banca d’affari Morgan Stanley (quasi 60mila dipendenti, fatturato 2018 da 40 miliardi di dollari, utile netto da 8,7 miliardi di dollari). Un soggetto a cui i mezzi per ottenere informazioni approfondite non mancano di sicuro.

L’unica fonte indicata nel report non lascia grandi dubbi sull’impegno profuso nella ricerca e verifica delle informazioni («Source: Company Data (where available), Morgan Stanley Research». Ovvero «Fonte: dati diffusi della compagnia (dove disponibili), ricerca di Morgan Stanley»). Autorizzando un incremento della nostra perplessità quando osserviamo la sezione Social delle schede di valutazione, dove si trovano perlopiù dati parziali oppure obsoleti. E, soprattutto, non si toccano aspetti critici come quello dei salari minimi, della libertà di associazione e di rappresentanza sindacale, della sicurezza sul posto di lavoro o, quando è il caso, del lavoro minorile.

Per approfondire

Salari da fame in Romania: ecco perché la moda punta sull’Est Europa

Nel Paese Ue, le paghe sono dell'86% inferiori alla soglia considerata dignitosa. Così l'Europa orientale sta diventando il bengodi per le griffe senza scrupoli

Il silenzio assordante di Morgan Stanley

E allora abbiamo contattato direttamente la banca d’affari americana, per superare i dubbi su come vengano elaborate simili ricerche e per definire il valore per gli investitori di un documento che viene diffuso col nome di Morgan Stanley, advisor accreditato a livello globale per indirizzare migliaia di miliardi di dollari.

Abbiamo domandato come ricavi le informazioni poi propagate nelle schede delle compagnie esaminate. E per quali ragioni non siano incluse voci socialmente sensibili come quelle ricordate sopra.

Dopo un primo contatto e una replica immediata, all’insegna della massima disponibilità a collaborare, è subentrato il silenzio.

E al nostro successivo sollecito, è arrivata la risposta che segue: «Thanks for getting in touch on this – unfortunately the relevant person does not have availability to answer these questions. Sorry we can’t be of more help» («Grazie per averci contattato, purtroppo la persona competente non ha la disponibilità per rispondere a queste domande. Spiacenti, non possiamo esservi di ulteriore aiuto»).

L’elefante USA ha partorito il solito topolino e, in sostanza, negandoci l’accesso alle informazioni richieste ha negato una verifica trasparente del suo metodo di valutazione. Che, non dimentichiamolo, attraverso questi report, diventa “marketing” per sé e le compagnie analizzate.

Per approfondire

H&M insensibile agli azionisti critici. Il fast fashion vota NO a una moda più equa

L'assemblea generale di H&M boccia due risoluzioni degli azionisti attivi: chiedevano salari dignitosi ai lavoratori e paghe legate a obiettivi socioambientali per i manager

Clean Clothes Campaign: stessi marchi, valutazione differente

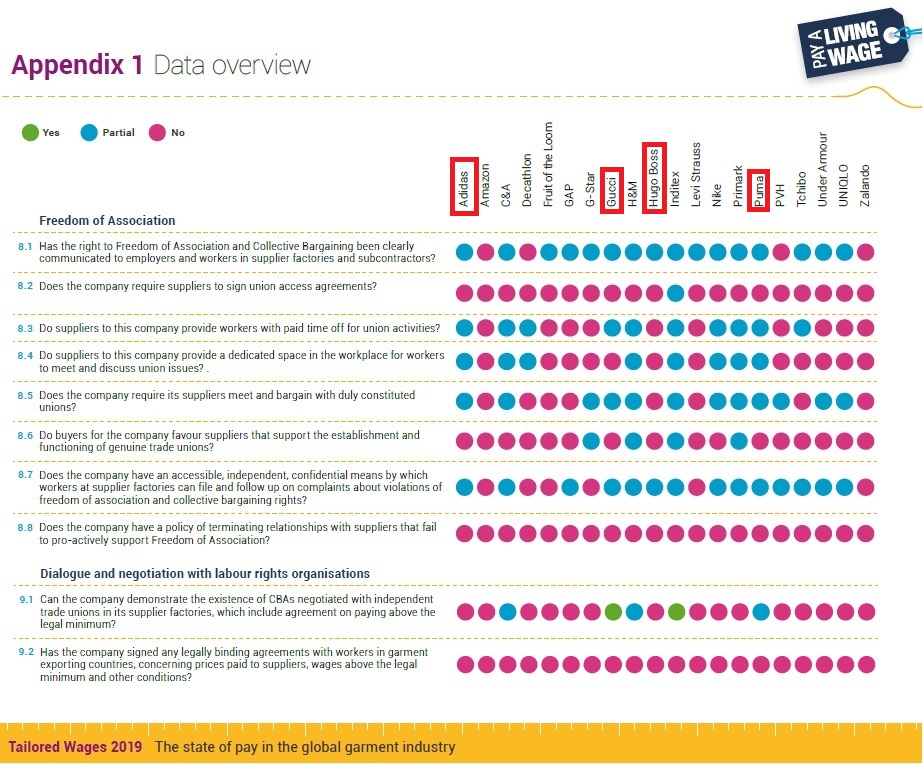

E così, di fronte alla chiusura di Morgan Stanley, non si lamentino marchi della moda come Adidas, Gucci, Hugo Boss e Puma – presenti tra le schede di Morgan Stanley – se scegliamo di consultare anche il rapporto 2019 della Clean Clothes Campaign (CCC). Un’altra fonte, quindi, focalizzata sul tema dei salari nell’industria tessile e del sostegno alla libertà di associazione tra i lavoratori, e utile a comprendere meglio il loro impegno generale verso la sostenibilità sociale. CCC agli stessi marchi (e non solo a quelli) dedica un approfondimento più circostanziato, basato su interrogativi diretti e specifici, le cui risposte sono valutate per quanto appaiano soddisfacenti e puntuali.

E così, ad esempio, leggiamo un giudizio tutt’altro che lusinghiero dei progressi di Adidas, Hugo Boss e Puma rispetto all’edizione 2014 del medesimo report sul livello dei salari e l’attenzione ai diritti dei lavoratori. Mentre un po’ meglio si comporta Gucci, che strappa performance sopra la media (bassissima) dei suoi concorrenti, soprattutto grazie al fatto che il 95% della sua forza lavoro opera in Italia, e quindi si attiene agli accordi del contratto collettivo nazionale per tutti i suoi fornitori.

E benché un certo numero di marchi tra quelli indagati abbia stipulato degli accordi quadro globali (i cosiddetti GFA, Global Framework Agreements) col sindacato internazionale IndustriALL – patti che sembrano migliorare «la formazione e l’accesso alla libertà di associazione» – restano diversi problemi. A cominciare dal fatto che nessun marchio ha invece ancora firmato «alcun accordo giuridicamente vincolante per sé se stessi, con i lavoratori in Paesi esportatori di abbigliamento, al fine di garantire l’aumento dei salari ai loro fornitori».

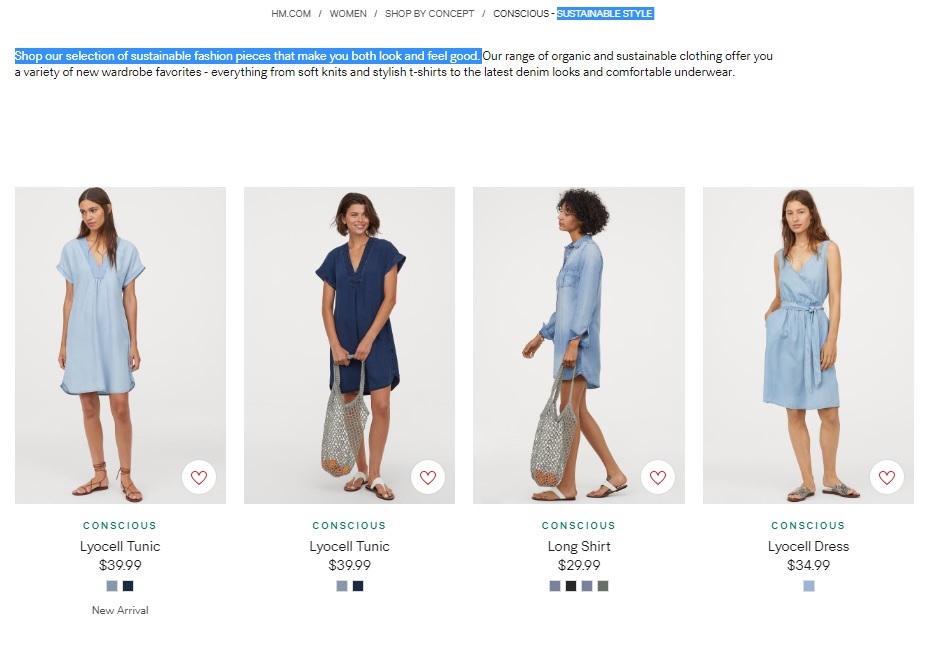

H&M: si autodefinisce “sostenibile” e arriva l’accusa di greenwashing

Insomma, documenti come quello di CCC (di cui l’italiana Campagna Abiti Puliti ha pubblicato una sintesi: Salari su misura 2019. Lo stato delle retribuzioni nell’industria globale dell’abbigliamento) permettono una maggior cognizione del percorso, lungo e faticoso, della moda internazionale verso la sostenibilità. Un ambito su cui, al di là di impegni presi ma non realizzati, di progressi talvolta millantati, si gioca sempre più il marketing delle griffe. Come dimostra, ad esempio, l’impegno profuso nella realizzazione dell’H&M Sustainability Report 2018.

Impegno che non ha evitato alla compagnia svedese regina del fast fashion, protagonista di numerosi passaggi nel rapporto CCC e di notizie sul nostro sito, di inciampare ancora su certi temi. Tanto che la multinazionale è finita nel mirino della norvegese Consumer Autority (CA), ente indipendente che opera in nome dei consumatori come “cane da guardia” del mercato nazionale, premendo sugli operatori affinché osservino le normative. Secondo CA, infatti, la promozione della collezione Conscious è “fuorviante” quando pubblicizza i capi utilizzando il termine “sostenibile”.

Stando alle accuse, il marchio traviserebbe con “simboli, dichiarazioni e colori” le sue “credenziali di sostenibilità“, esponendosi al rischio di contravvenire alla legge norvegese sul controllo del marketing. Poiché le indicazioni di eco-compatibilità e sostenibilità dei capi, come proprietà tecniche, dovrebbero essere sempre convalidate attraverso una adeguata documentazione, CA ritiene che H&M non sia stata abbastanza chiara e specifica da spiegare ai consumatori perché i prodotti Conscious si possano considerare più sostenibili di altri suoi capi. Mentre H&M risponde che l’autorità non mette in discussione il grado di eco-compatibilità della collezione, bensì la comunicazione che ne giustifichi l’affermata sostenibilità. E si propone di collaborare e rimediare.

Per approfondire

Salari dignitosi. “La schiavitù c’è anche da noi”. L’accusa contro H&M da parte di una lavoratrice italiana

Al via una settimana di protesta per un salario dignitoso nel fast fashion organizzata dalla Clean Clothes Campaign: "Turn around, H&M!"

Basta una canottiera a smentire la sostenibilità di H&M

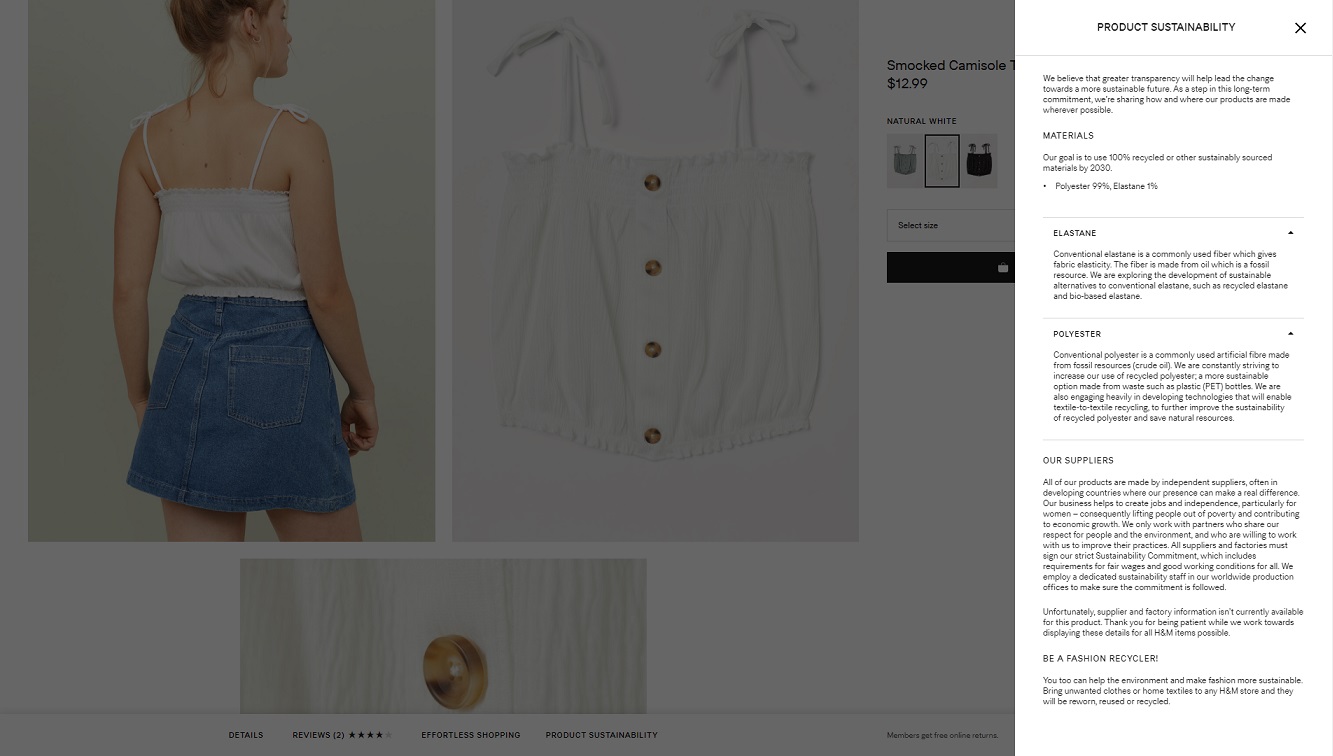

Certo più di mille parole sembrano poter rispondere i fatti. E appare perciò illuminante un approfondimento apparso su «Fortune». La testata americana si si chiede implicitamente quanto possa mai risultare eco-compatibile una canottiera bianca (smocked camisole top) che contiene il 99% di poliestere e l’1% di elastam. Un capo venduto sul sito USA, ovviamente nella collezione Conscious.

Una domanda più che mai pertinente. Soprattutto perché, nella scheda della “sostenibilità” del prodotto, «H&M descrive la mission aziendale di utilizzare il 100% di materiali riciclati o “altri materiali sostenibili” entro il 2030». E per l’elastam ammette che «La fibra è prodotta dal petrolio, che è una risorsa fossile. Stiamo esplorando lo sviluppo di alternative sostenibili all’elastam convenzionale, come l’elastam riciclato e l’elastam a base biologica». Sostenibilità (vera) cercasi, ancora.