Moda sostenibile? New York ci prova per legge

Nello Stato di New York avanza una legge che impegna i big della moda a rendicontare la propria sostenibilità. Buona idea, con qualche falla

Armani, LVMH, Nike, ma anche H&M, Zara Inditex, Puma… e altre multinazionali della moda con oltre 100 milioni di dollari di vendite globali annue che operano a New York sono avvisate. Se verrà approvato e convertito in legge dallo Stato americano il Fashion Sustainability and Social Accountability Act (ovvero il provvedimento sulla rendicontazione sociale e di sostenibilità, presentato come Assembly Bill A8352), le compagnie dovranno rendere pubblici gli impatti sociali e ambientali del 50% delle loro attività di business.

Sarebbe una legge che vincola la conduzione degli affari delle grandi imprese del tessile a precisi obblighi di trasparenza e responsabilità verso l’istituzione pubblica locale. E potrebbe dare l’esempio ad altre amministrazioni.

La moda, e soprattutto la cosiddetta fast fashion, è del resto un osservato speciale sia nell’ambito dello sfruttamento del lavoro che in quello del contrasto ai cambiamenti climatici. Secondo una recente ricerca McKinsey al settore si attribuirebbero circa 2,1 miliardi di tonnellate di emissioni di gas ad effetto serra, ovvero circa il 4% del totale globale (dati del 2018). Una percentuale elevata e stimata persino al rialzo, fino all’8%, secondo altre fonti. Tanto da indurre il comparto a sottoscrivere nel 2018, sotto l’egida delle Nazioni Unite, un documento intitolato “Fashion Industry Charter for Climate Action”, rinnovato alla COP26 di Glasgow, a novembre 2021. Una sorta di roadmap per raggiungere zero emissioni nette entro il 2050.

Cosa chiede la legge alla moda?

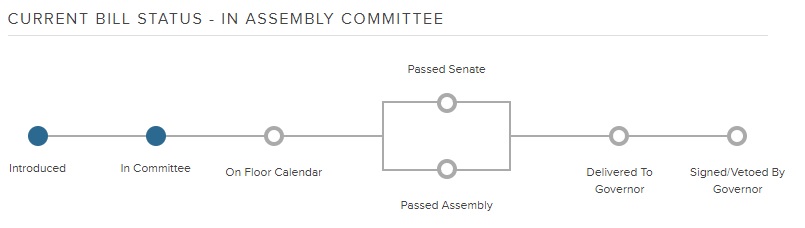

Ma cosa dice nel concreto il testo del provvedimento avanzato a ottobre 2021 e ancora sottoposto all’esame della commissione legislativa nella Grande mela?

- Richiede ai venditori al dettaglio e ai produttori di moda di divulgare le politiche di due diligence ambientale e sociale;

- istituisce un fondo di beneficenza per la comunità allo scopo di attuare uno o più progetti di giustizia ambientale.

La normativa pretende infatti che le compagnie della moda e dell’abbigliamento realizzino la mappa di un 50%, almeno, della loro catena di fornitura per volume. Inoltre chiede di identificare gli impatti negativi in tema di emissione di gas ad effetto serra, uso di acqua e di sostanze chimiche, fissando contemporaneamente dei traguardi di riduzione delle emissioni climalteranti e di consumo energetico nella propria linea di approvvigionamento. Infine si domanda di rivelare informazioni su tipologia e quantità dei materiali prodotti annualmente dai fornitori, nonché il volume dei materiali riciclati impiegati.

Un guardaroba che inquina

La moda compulsiva salva il petrolio e condanna l’ambiente

I marchi globali della moda pompano le vendite all’estremo e puntano sulle fibre sintetiche. I petrolieri esultano, la Terra e le tasche dei consumatori soffrono

E oltre agli aspetti ambientali, il testo si occupa delle retribuzioni dei lavoratori del tessile. Chiede che le società condividano informazioni sui salari pagati dai fornitori e rendano noto in che rapporto queste paghe si raffrontino ai salari minimi locali e ai salari di sussistenza. Dati delicati e sensibili, quindi, da cui passa gran parte della sostenibilità sociale delle griffe.

La forza e le fragilità della legge sulla moda sostenibile

Così, mentre il percorso intrapreso dal disegno di legge, sponsorizzato dalla senatrice statale Alessandra Biaggi e dal membro dell’assemblea generale newyorkese Anna Kelles, è ancora lungo, qualche domanda sulla sua potenziale efficacia è stata sollevata. Generando anche alcune prime reazioni dal comparto. Certo, visto l’enorme valore economico di mercato rappresentato dalla città di New York e dall’intero Stato, difficilmente i marchi vi rinuncerebbero per sottrarsi alla normativa.

E ciò nonostante il fatto che gli inadempienti alla legge possano dover pagare fino ad un massimo del 2% dei ricavi superiori ai 450 milioni di dollari annui. Una sanzione cospicua che, eventualmente, finanzierà progetti a beneficio delle comunità più colpite dagli effetti dell’inquinamento ambientale e dei cambiamenti climatici.

Moda di “casa nostra”

Salari da fame in Romania: ecco perché la moda punta sull’Est Europa

Nel Paese Ue, le paghe sono dell’86% inferiori alla soglia considerata dignitosa. Così l’Europa orientale sta diventando il bengodi per le griffe senza scrupoli

D’altra parte il “Fashion Sustainability and Social Accountability Act” sembra avere anche qualche punto debole intrinseco. Ad esempio quelli evidenziati in una disamina pubblicata recentemente da VogueBusiness. In primis perché la legge non specifica quale 50% debba essere indagato dai brand, limitandosi a invitarli a concentrarsi sulle aree a maggior rischio sociale e ambientale.

Inoltre, secondo alcuni esperti di diritto del lavoro «il disegno di legge deve essere perfezionato e rafforzato. Ciò attraverso un processo più inclusivo di quello che ha portato alla creazione del disegno di legge, per imporre il cambiamento tanto necessario nel settore. Ha bisogno di disposizioni in materia di lavoro più forti e potrebbe essere più ambizioso nel definire una visione positiva per cui l’industria deve lottare, piuttosto che concentrarsi sulla riduzione dei danni». Infine c’è un’altra questione chiave da affrontare. Una domanda cruciale. Ovvero se «la trasparenza richiesta comporterà un cambiamento significativo» sulle organizzazioni imprenditoriali. Se le aziende faranno solo uno sforzo per rendere pubblici alcuni problemi, che però continueranno a rimanere irrisolti.

Lucchetti (Abiti Puliti): il Fashion Act non obbliga le imprese a cambiare

Perplessità e fragilità condivise da numerose realtà della società civile e per la sostenibilità operanti nel settore moda, e sottolineate in una lettera aperta. In particolare, spiega Deborah Lucchetti, portavoce della Campagna Abiti Puliti, «il testo attualmente manca di efficacia, poiché si limita a richiedere alle imprese di essere trasparenti, obbligandole a fornire informazioni rilevanti sulle loro filiere ma non a dimostrare di avere effettivamente prevenuto, mitigato o rimediato ad eventuali danni prodotti alle persone o all’ambiente. Il testo quindi non includerebbe obblighi e, conseguentemente, sanzioni per quelle imprese che non modificano coerentemente la loro condotta di impresa. Per affrontare i nodi aperti, sostengono gli estensori della lettera ai legislatori americani, è fondamentale un più stretto coinvolgimento delle comunità impattate e dei lavoratori».

Punti importanti, che riguardano noi del Vecchio Continente. «In Europa – conclude Lucchetti – da mesi si attende una direttiva analoga. Che rischia però di nascere monca e annacquata rispetto alle urgenze poste dai difensori dei diritti umani e del lavoro per porre fine agli abusi strutturali in particolare nei settori più a rischio, come quello tessile. Se infatti, come potrebbe accadere, la direttiva non riguarderà tutte le imprese, la responsabilità di dovuta diligenza non sarà estesa a tutta la filiera e non includerà obblighi e sanzioni in caso di non conformità per mancata prevenzione o rimedio ai danni causati, includendo obiettivi misurabili cui collegare la responsabilità diretta degli amministratori, allora avremo una cattiva legge».

Nessun commento finora.