Maastricht, 30 anni dopo il più bel regalo che possiamo fare all’Europa è riformarla

30 anni fa fu approvato il Trattato di Maastricht. La città evoca però anche i parametri che ancora occorre rispettare, malgrado i loro limiti

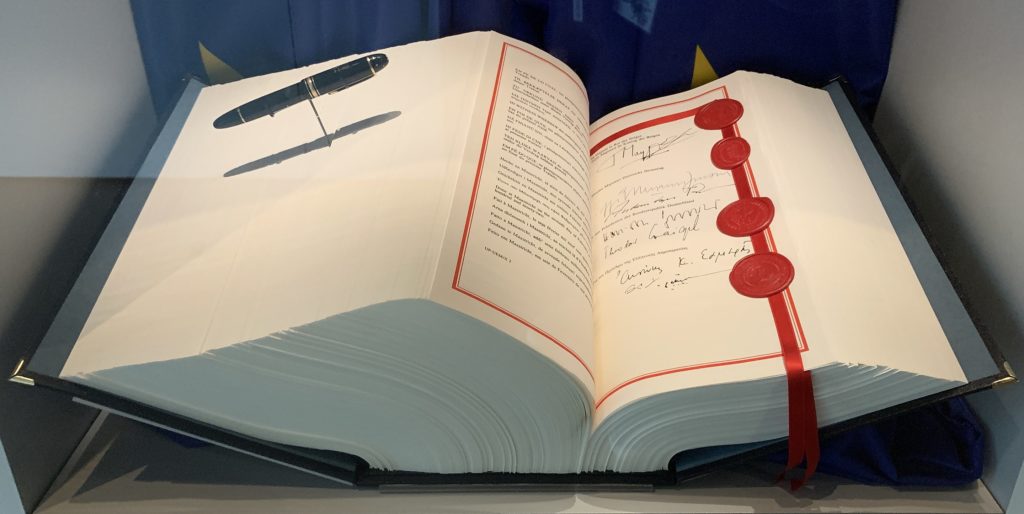

Trenta anni fa, il 7 febbraio 1992, gli occhi del mondo intero erano puntati su una città del Limburgo, nei Paesi Bassi. Da allora, quel luogo è diventato sinonimo di un passaggio fondamentale della storia dell’integrazione europea. A Maastricht, infatti, fu firmato il trattato che ha istituto l’Unione europea, costituita all’epoca da 12 Paesi membri (Italia, Germania, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Lussemburgo, Irlanda, Grecia, Portogallo, Regno Unito e Paesi Bassi). Questi sono diventati 15 nel 1995, quindi si è arrivati a 28, per poi scendere agli attuali 27 a seguito della Brexit.

Come si arrivò al Trattato di Maastricht nel 1992

La ratifica del Trattato di Maastricht fu lunga, eterogenea e travagliata. In nove casi furono i parlamenti nazionali ad approvare il documento. In altri tre – Danimarca, Francia e Irlanda – si decise di passare attraverso lo strumento del referendum. Con risultati spesso sul filo del rasoio.

Ma Maastricht, forse ancor più che evocare l’istituzione dell’Unione europea, è ricordata per i “parametri” che ne prendono il nome. Ovvero una serie di standard stabiliti tra il 1991 e il 1993 che i Paesi membri candidati all’ingresso nell’Unione economica e monetaria (Uem) dovevano rispettare. In termini più semplici: si puntava a garantire, sulla base di tali “criteri di convergenza”, i fondamentali economici degli Stati fossero sufficientemente solidi da consentire loro di adottare, in futuro, l’euro, senza porre problemi alla stabilità della moneta.

Semplificando ulteriormente: i parametri di Maastricht dovevano dire quali fossero le economie “sane” e quali no. Sulla base di cinque criteri. Il primo riguardava la stabilità dei prezzi: il tasso d’inflazione annuale di ciascuno Stato membro non doveva oltrepassare di 1,5 punti la media delle tre nazioni che presentavano il valore più basso. Il secondo e il terzo si concentravano sulla situazione delle finanze pubbliche: il deficit (ovvero la differenza tra quanto incassato e quanto speso da uno Stato nel corso di un anno) non doveva essere superiore al 3% del Prodotto interno lordo. Il debito pubblico (ovvero la somma dei deficit accumulati di anno in anno), invece, non doveva superare il 60% del Pil. Infine, altri due criteri erano legati al tasso di cambio e ai tassi di interesse sul lungo periodo.

L’incredibile genesi del rapporto deficit/Pil al 3%, nato quasi per caso

Già all’epoca furono stabilite deroghe. Basti pensare all’Italia, che ha sempre abbondantemente sforato il parametro relativo al rapporto debito/Pil. Soprattutto, in molti si chiesero per quale ragione fossero stati scelti unicamente tali parametri. Già il ricorso al Pil come punto di riferimento fu considerato limitante, dal momento che già da anni di tale indicatore di crescita economica meramente quantitativo erano stati evidenziati tutti i limiti.

Tanto più che la storia di alcuni criteri lascia ancora oggi basiti. Il criterio del 3% del rapporto deficit/Pil nacque undici anni prima di Maastricht, nel 1981. L’allora presidente francese François Mitterrand, stufo delle continue richieste di finanziamenti da parte dei ministri, chiese a tre suoi alti funzionari di fornire un limite massimo oltre il quale non si potesse andare. Un argomento “matematico” da poter opporre di fronte ai membri del governo. I tre si riunirono. Uno di loro, Guy Abeille, nel 2012 rivelò come andò: «Era una sera di maggio. Pierre Bilger, all’epoca responsabile del Bilancio, ci convocò e ci disse: “Il presidente vuole che gli si fornisca rapidamente una regola facile, che appaia scientifica e possa rappresentare una risposta ai ministri”. Ci serviva qualcosa di semplice».

Maastricht dimenticò disoccupazione, povertà e disuguaglianze

I tre si chiesero: su cosa si basa l’economia mondiale? «Sul Pil», ovviamente. «Andavamo verso un deficit di 100 miliardi di franchi – ricorda Abeille -, il che rappresentava il 2% del Pil. Arrivare all’1%? Impossibile. Mantenere il 2%? Ci avrebbe posti sotto pressione. 3% ci sembrò un buon tetto. Un numero che faceva pensare anche alla Trinità». Un criterio sul quale è stata fondata un’unione monetaria, insomma, si riferiva ad una situazione contingente e ad una sola economia. E, soprattutto, non aveva alcuna base scientifica, non era frutto di studi né di indagini, bensì di una chiacchierata tra tre funzionari. Che per giunta andavano di corsa.

Ma al di là anche della genesi dei parametri di Maastricht, ciò che colpisce ancora oggi è che alcuni tra i riferimenti economici con maggiore incidenza sulla vita concreta delle persone non furono neppure presi in considerazione. Basti pensare al tasso di disoccupazione o a quello di povertà. Per non parlare delle disuguaglianze. Come è possibile considerare “sana” un’economia che, ipotizziamo, rispetti pienamente i criteri relativi a deficit e debito ma nella quale il 20% della popolazione non abbia lavoro o sia considerata indigente? La mancanza di occupazione e la povertà non rappresentano minacce alla stabilità economica tanto quanto un’inflazione al 30%?

La crisi del 2008 e la pandemia hanno mostrato tutti i limiti di Maastricht

La crisi finanziaria del 2008 e, ancor di più, la pandemia, hanno reso palesi gli enormi limiti dei parametri di Maastricht. In nome dei quali sono stati chiesti sacrifici enormi soprattutto alle economie del Sud Europa, dopo il terremoto originato dai mutui subprime. Il caso della Grecia, in questo senso, è stato emblematico. A trent’anni di distanza da quel 7 febbraio, il regalo più bello che si possa fare all’Unione europea è sfruttare l’occasione offerta dalla crisi sanitaria per riflettere – seriamente e serenamente – ad una profonda revisione delle regole economiche che la governano.

Nessun commento finora.