Abiti usati: il mercato vale 4 miliardi. Ma aiuta davvero i Paesi poveri?

Un settore con grandi gruppi multinazionali che aiuta l'ambiente. Ma Trump ne fa un mezzo di colonialiasmo economico contro l'Africa che vuole emanciparsi

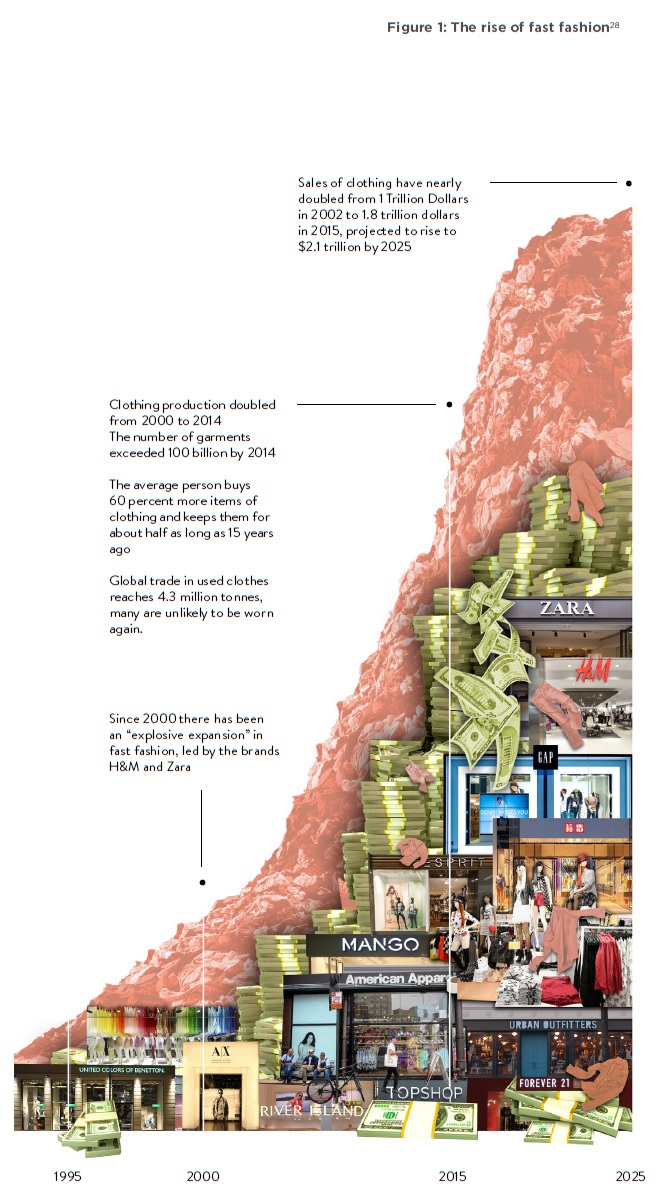

Quello degli abiti usati è un mercato globale che vale 4 miliardi di euro, in cui l’Italia ha un ruolo importante, con una raccolta annua ufficiale di circa 150mila tonnellate di indumenti usati. Ma poiché, come per tanti settori, anche nel mondo dell’abbigliamento sembra si preferisca sempre più l’obsolescenza programmata alla durabilità, anche per il vestito usato il mercato non è più quello di una volta e deve fare i conti col dominio del fast fashion. Dove a far moda sono t-shirt da 1,99 euro.

Magliette prodotte, trasportate, esposte e poi commercializzate da multinazionali come Primark, Zara o H&M. E che, già dopo 3 mesi di vita, si ammassano nei celebri cassonetti gialli per essere raccolte da operatori specializzati. Spesso senza più poter essere considerate capi di qualità sufficiente per venire indossati come usato. Nemmeno nei consueti mercati d’esportazione. Africa in testa.

Abiti usati: mercato giù. L’Africa che cambia non ci sta più

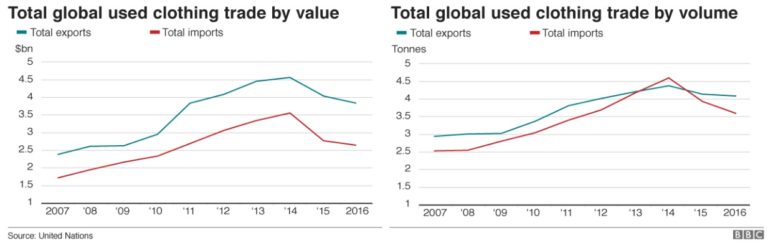

Proprio il continente africano, da sempre mercato privilegiato per il second hand clothing, è oggi terreno di conquista e di scontro. Invaso com’è dall’abbigliamento nuovo di origine cinese e però dove la classe media emergente, laddove può, punta ai vestiti di maggior qualità dei brand alla moda occidentali. Capi inaccessibili a prezzo pieno, che sempre meno finiscono nei cassonetti del riuso. Favorendo così la flessione dei valori del commercio di indumenti usati.

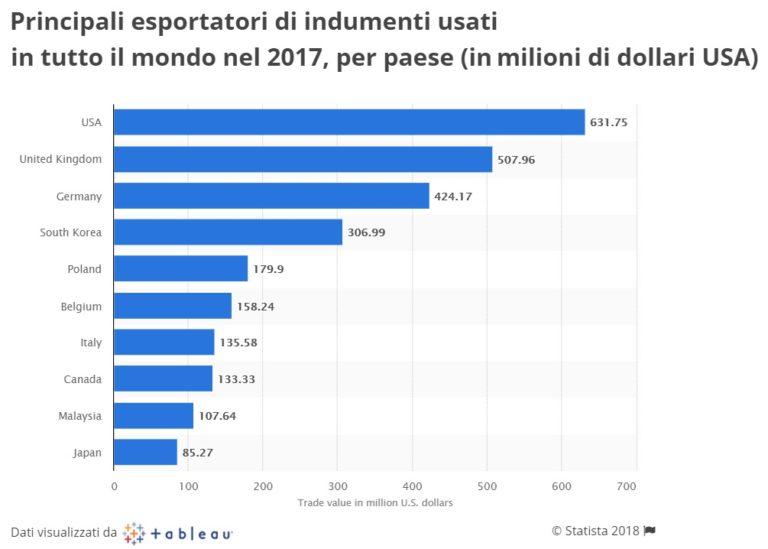

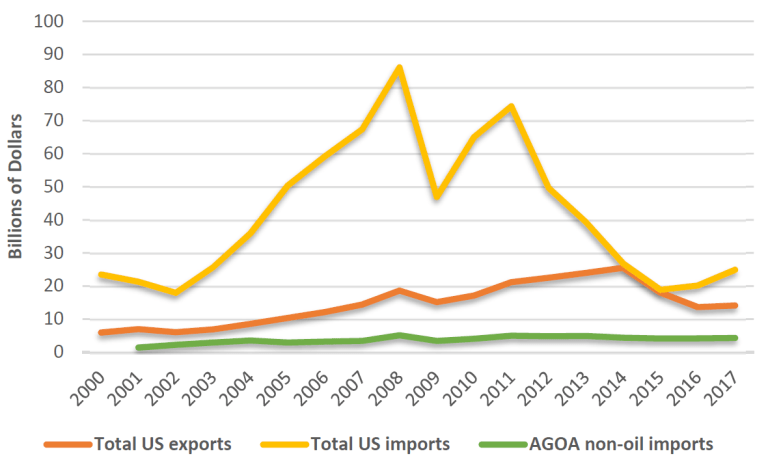

Ma non è tutto. Perché l’Africa è anche protagonista di non pochi attriti a livello internazionale proprio relativi alle mire che l’export occidentale di vestiti usati continua ad avere su di essa. E gli Stati Uniti – che coprono il 36,1% della quota globale di questo commercio verso il continente – sono i più agguerriti rispetto ai venti di emancipazione che spirano da Paesi come Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania, Sud Sudan e Burundi.

Il ricatto di Trump, che difende il colonialismo commerciale

Quelle nazioni sono appartenenti all’East African Community (EAC). E alcne di loro – spinte dall’imprenditoria tessile locale, desiderosa di espandersi – hanno adottato tasse aggiuntive sugli indumenti usati d’importazione nel luglio 2016. E si sono dichiarate pronte a vietare le importazioni di indumenti di seconda mano entro il 2019.

Intenzioni accolte come fumo negli occhi dall’organizzazione di categoria americana Secondary Materials and Recycled Textiles Association (SMART), la quale ha subito inviato una lettera all’amministrazione Trump. E The Donald ha prontamente risposto, scatenando la guerra commerciale attualmente in corso. L’inquilino della Casa Bianca si è mostrato pronto a battersi contro chi vuole creare «difficoltà significative» all’industria dell’abbigliamento statunitense, mettendo a rischio 40mila posti di lavoro americani, e un mercato da 1 miliardo di dollari l’anno per le industrie USA specializzate.

L’ufficio del rappresentante commerciale statunitense (USTR) ha quindi minacciato di imporre sanzioni commerciali alle nazioni africane ribelli, ventilando una revisione dell’African Growth and Opportunities Act (AGOA). Una revisione che si tradurrebbe nella loro espulsione da questo accordo commerciale nato nel 2000, che consente dazi ridotti o nulli su circa 6500 tipi di merci esportate in America da 38 Paesi dell’Africa.

L’espulsione, stando a quanto stimato in un rapporto dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID), trasformerebbe il blocco degli indumenti usati statunitensi in un boomerang terribile per l’EAC. La perdita di circa 470mila posti di lavoro, tra diretti e indiretti, nonché 230 milioni di dollari di entrate in meno l’anno, vitali per economie tanto fragili.

I big globali del second hand market tessile

Il commercio degli indumenti usati può essere quindi visto, in certi casi e contesti, come freno di sviluppo di un’industria tessile locale autonoma. Ma non si può negare che rimanga spesso una grande opportunità di risparmio economico, tutela ambientale e occupazione.

Il suo ciclo di lavorazione, dove la raccolta e la selezione sono fasi chiave, si svolge infatti quasi esclusivamente a mano. In gran parte viene realizzato laddove la manodopera costa di meno, naturalmente, e, per l’Italia, il mercato di riferimento è la Tunisia. Ma per molte compagnie d’Europa la selezione avviene in grandi stabilimenti situati verso Est. Soprattutto in Ucraina, Slovenia, Ungheria, Polonia.

A livello mondiale un operatore di rilievo è Soex, società tedesca con sede vicina ad Amburgo, oltre 1300 dipendenti e filiali distribuite in 6 Paesi. Che dichiara di raccogliere 400 tonnellate di vestiti usati al giorno e offre un assortimento di 500 diversi prodotti per la vendita.

C’è poi Boer, gruppo con oltre 100 anni di storia formato da tre società di raccolta e sette di smistamento nei Paesi Bassi, Belgio e Germania. I suoi 750 dipendenti ordinano circa 112,5 milioni di kg di tessuti usati all’anno. Infine, la svizzera Texaid (di cui fanno parte Caritas e Croce Rossa locali e altre organizzazioni di tipo benefico e sociale), con filiali in Bulgaria, Austria, Germania, Marocco e Ungheria.

L’Italia della raccolta di abiti usati. Tra mercato ufficiale e abusi

Nel nostro Paese opera un Consorzio nazionale abiti e accessori usati (Conau). I principali protagonisti a livello di filiera industriale sono tre, la cui attività, perlopiù, sostiene cooperative di inserimento lavorativo e raccoglie fondi per progetti sociali o di cooperazione internazionale.

- Tesmapri, toscana di Prato che raccoglie circa 30mila tonnellate di vestiti usati l’anno;

- Fratelli Esposito (25mila tonnellate), che dichiara di esportare in 18 Paesi africani, oltre a diversi altri tra Europa, Asia e Sudamerica;

- HUMANA People to People (20mila tonnellate) di Bergamo, attiva in Mozambico, Angola, Namibia, Malawi, India, Zambia, Zimbabwe e Repubblica Democratica del Congo.

Segue la rete R.I.U.S.E, le cui cooperative aderenti dovrebbero riuscire ad accumulare 11.500 tonnellate nel 2018, cui se ne aggiungono altre 3mila raccolte in Emilia Romagna da cooperative sociali che alla rete si affidano per la sola commercializzazione del materiale.

Senza contare le decine di “cassonetti abusivi” che pesano sul comparto, e i cui flussi di raccolta e smaltimento non vengono registrati dai canali ufficiali. Un problema che esiste in tutta Europa e sfugge alle analisi. Anche se in un’indagine svolta nel 2015 da Conau sarebbe emerso che altre 25mila tonnellate di rifiuti tessili verrebbero ogni anno conferite in contenitori non ufficiali o con il “porta a porta”. Un tema delicato che ha riguardato anche indagini della magistratura su alcune società, chiamando in causa il diretto coinvolgimento della criminalità organizzata.