Coronavirus: la moda abbandona i lavoratori con cui si è arricchita

Marchi e distributori dell'abbigliamento stanno lasciando senza commesse, reddito e sostegno le fabbriche del Sud-Est asiatico. A farne le spese, milioni di lavoratori sottopagati

Moda e tessile globale nel centro della bufera provocata dalla pandemia di coronavirus. Non solo nell’Occidente a cui guardiamo più spesso, per commessi e addetti rimasti a casa a causa della serrata cui sono stati costretti negozi e distributori per varie settimane. Il problema più drammatico, seppur lontano dal faro dei media, è nei Paesi con economie e infrastrutture sociali decisamente più fragili e precarie delle nostre: India, Myanmar, Bangladesh, Indonesia, Cambogia, Filippine. In queste nazioni si trovano i maggiori centri di produzione del fast fashion, che si avvalgono di operai poco tutelati. La denuncia è di Campagna Abiti Puliti:

La sezione italiana di Clean Clothes Campaign sottolinea che i lavoratori delle filiere globali sono stati colpiti da tre ondate di questa pandemia.

Le tre ondate che stanno piegando il lavoro nel fast fashion

La prima si è verificata quando la Cina ha identificato il COVID-19 nella sua popolazione: smettendo di esportare le materie prime necessarie per la produzione di abbigliamento, ha costretto molte fabbriche nel Sud e nel Sud-Est asiatico a chiudere temporaneamente e rimandare a casa i lavoratori, spesso senza preavviso e salari.

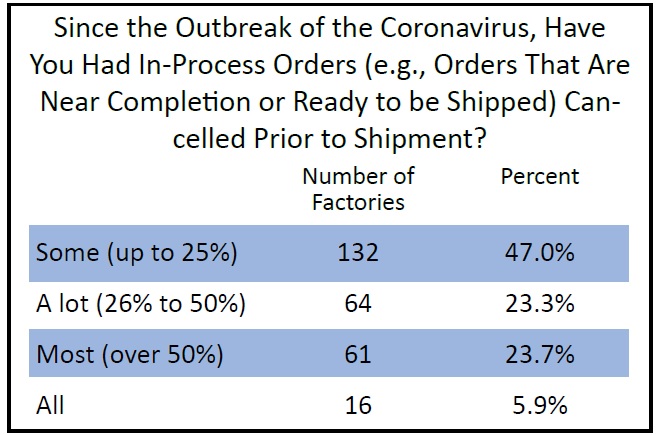

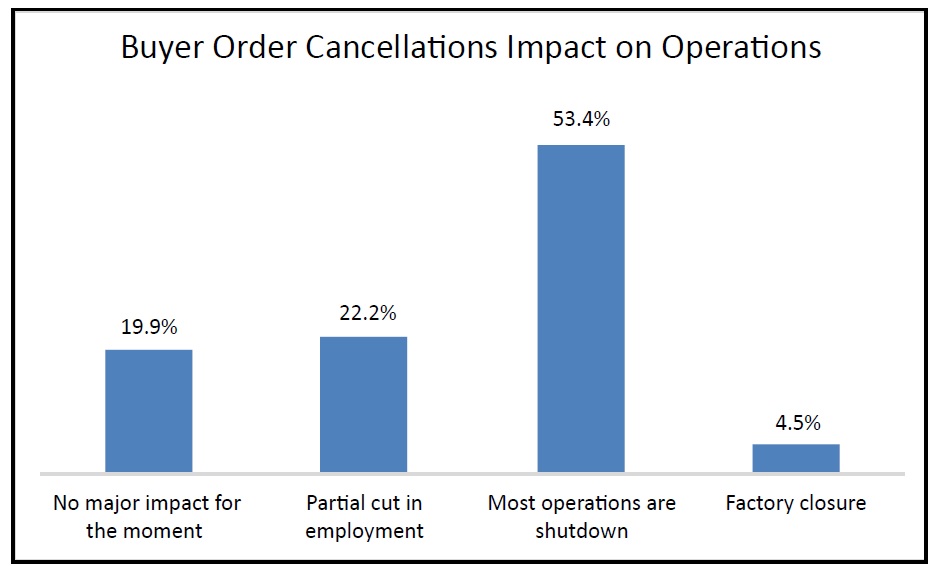

La seconda quando il virus è arrivato in Europa e negli Stati Uniti: le aziende della moda hanno annullato gli ordini in corso senza pagarli e molte hanno smesso di effettuarne altri. Le fabbriche di fornitori, che operano con margini ridotti a causa dei prezzi troppo bassi, sono state costrette ancora una volta a chiudere e mandare i lavoratori a casa senza paga.

La terza e ultima ondata riguarda la diffusione del virus proprio nei Paesi produttori: alcuni di essi hanno chiuso gli impianti come misura precauzionale. Ancora una volta, gli operai sono rimasti a casa senza stipendio. Altri hanno deciso di lasciarli aperti, ma questo ha rappresentato un grave rischio per la salute dei lavoratori a causa dell’affollamento delle fabbriche.

Sono 50 milioni i lavoratori poveri del tessile da salvare

Le tre ondate hanno generato conseguenze negative dirette su milioni di persone. La denuncia è contenuta nel libro bianco pubblicato dal Worker Rights Consortium (Who will bail out the workers that make our clothes?). Più di 150 milioni di lavoratori nei Paesi a basso reddito sono infatti occupati a produrre beni da esportare in Nord America, Europa e Giappone. Altre decine di milioni svolgono lavori di servizio legati alle multinazionali dei Paesi più ricchi.

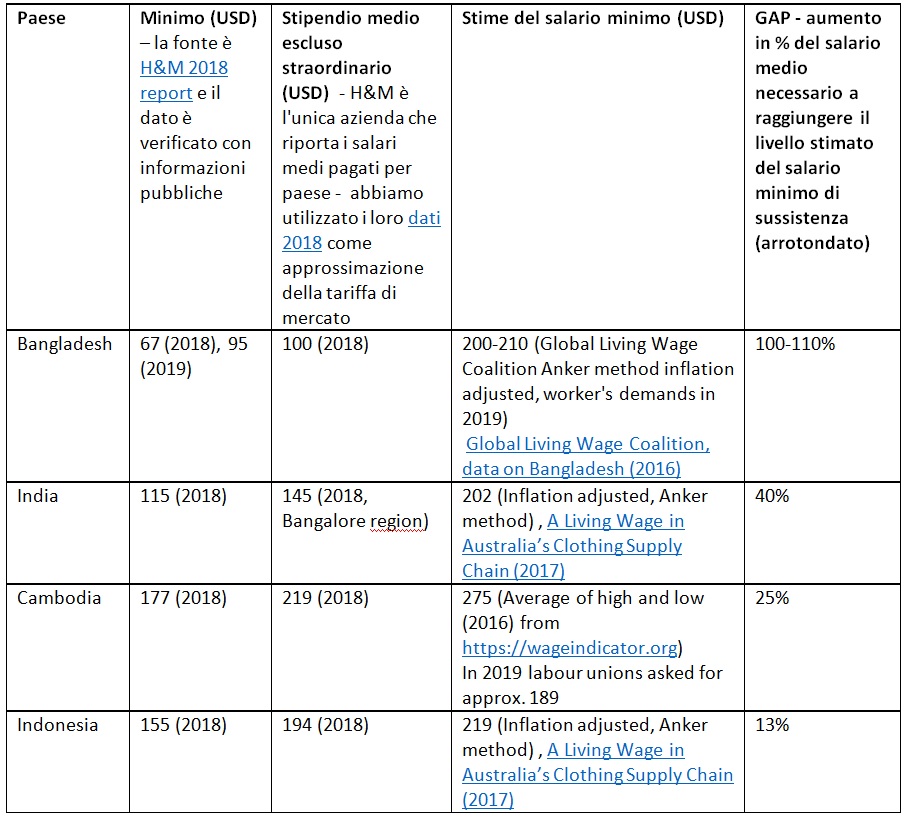

I settori dell’abbigliamento, del tessile e delle calzature hanno un ruolo cruciale nella delocalizzazione: impiegano circa 50 milioni di lavoratori. Moltissime sono le donne e le situazioni in cui questi occupati rappresentano la fonte primaria di reddito per le loro famiglie. Si tratta di una moltitudine di lavoratori perlopiù poveri, spesso indebitati o comunque remunerati troppo poco per riuscire ad accumulare un risparmio da usare durante questa crisi.

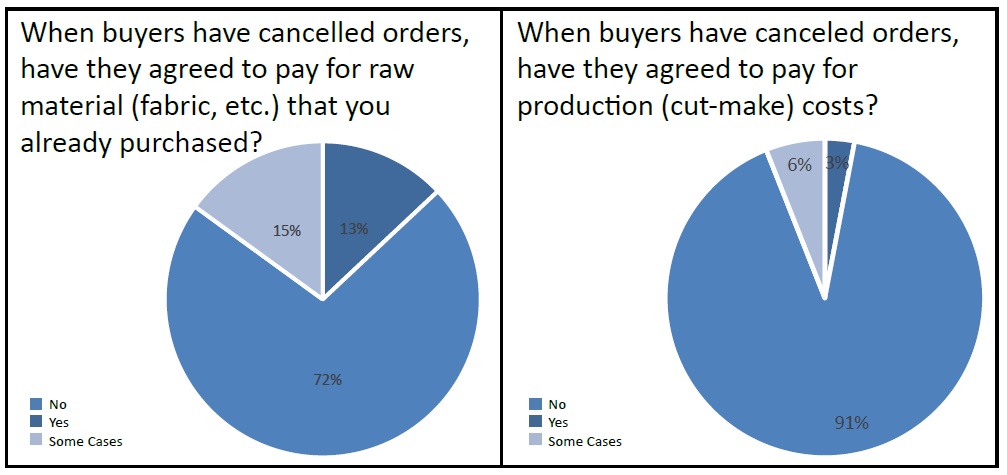

Il problema della sussistenza è inoltre acuito dall’estrema interconnessione e asimmetria di potere nella filiera. La catena di fornitura è composta da fabbriche, pagate solo alla consegna, che sostengono i costi generali e di manodopera. E se i marchi della moda e i distributori annullano le commesse o non pagano gli ordini, fosse pure in violazione dei contratti, i proprietari dei laboratori di confezionamento rischiano di rimanere senza liquidità. Una dinamica già in corso, segnalata da un secondo documento (Abandoned?

The Impact of Covid-19 on Workers and Businesses at the Bottom of Global Garment Supply Chains) dedicato al Bangladesh.

L’imprenditore fotografa il disastro, ma c’è chi agisce senza scrupoli

«Dopo che l’Europa e l’America hanno chiuso i loro confini, sono stati cancellati oltre 1,4 miliardi di ordini di prodotti di abbigliamento del nostro Paese, il cui Pil si basa per l’80% sui capi di abbigliamento» ha dichiarato all’agenzia Aptn Kadir Koushik, direttore e proprietario di ARK Pullover Limited, azienda che confeziona indumenti a Gazipur, vicino alla capitale Dacca. «Noi come classe privilegiata, comprendiamo che questo Paese è in una grande difficoltà. E l’impatto di ciò non è ancora stato avvertito. Ma nei prossimi giorni capiremo che un’enorme crisi arriverà presto».

L’allarme degli imprenditori locali è la controprova di una deflagrazione sociale ed economica su larga scala già in atto. Tuttavia, qualcuno cerca di avvantaggiarsi. Nonostante tutto. Accade in Sri lanka, ad esempio: «I datori di lavoro stanno sfruttando questa situazione per licenziare e ridurre benefici e stipendi dei dipendenti, dando la responsabilità al ritiro o alla riduzione degli ordini dei loro clienti» denuncia Anton Marcus, sottosegretario del sindacato Free Trade Zones & General Services Employees Union.

Repressione sindacale e operai lasciati a piedi verso casa

Nel pessimo scenario pesa anche la cattiva gestione della crisi da parte dei governi nazionali, secondo Abiti Puliti. «L’India ha improvvisamente annunciato un blocco nazionale, lasciando i lavoratori migranti domestici senza mezzi di sussistenza o accesso ai trasporti per tornare a casa. Alcuni di essi sono stati costretti a camminare per centinaia di chilometri verso le loro città e i loro villaggi.

In altri Paesi, come la Cambogia e le Filippine, le misure per combattere il virus stanno limitando ulteriormente lo spazio civico, compresa la libertà dei lavoratori di organizzarsi. In Myanmar gli imprenditori hanno usato la pandemia come pretesto per reprimere il sindacato, assicurandosi che i lavoratori sindacalizzati fossero i primi ad essere licenziati dalle imprese in difficoltà finanziaria».

Multinazionali della moda e grandi buyers che fanno?

La notizia positiva è che, dalla pubblicazione dei due documenti citati, un piccolo numero di marchi (H&M; Target, PVH Corp che possiede Tommy Hilfiger e Calvin Klein; Inditex, proprietario di Zara) ha accettato di adempiere ai propri obblighi contrattuali e di pagare gli ordini che le fabbriche stavano già producendo. Una sorta di “minimo sindacale”, insomma.

In Italia, la Campagna Abiti Puliti ha chiesto di rendere conto sulle pratiche in corso a importanti firme della moda, tra cui Armani, Benetton, Calzedonia, Ferragamo, Geox, Gucci, Miroglio, Moncler, OVS, Prada, Salewa, Versace, Zegna. Al momento solo Prada e Salewa hanno fornito rassicurazioni sul fatto che rispetteranno gli impegni assunti con i fornitori al sorgere della pandemia.

«Prada è impegnata a garantire la continuità delle proprie attività a beneficio dei propri dipendenti e collaboratori, compresi quelli della supply chain» spiega l’azienda milanese in una risposta ufficiale alle richieste di Abiti Puliti. «Il Gruppo ha la flessibilità finanziaria necessaria per far fronte al pagamento dei fornitori dando priorità ai soggetti più a rischio nella filiera».

Ma la solidarietà dei grandi gruppi è un’eccezione

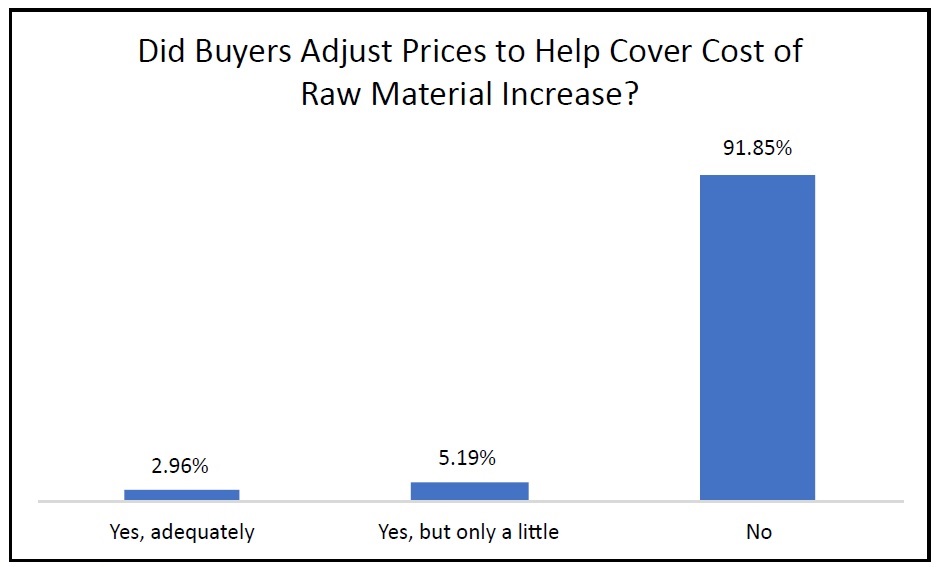

D’altra parte i dati emersi dal sondaggio compiuto in Bangladesh ed elaborato dalla Pennsylvania University dicono che spesso latita il sostegno concreto, economico, e il coordinamento partecipato rispetto ai fornitori in emergenza.

Qualche esempio estratto dalle rilevazioni: in Bangladesh più di un milione di lavoratori tessili già sono stati licenziati o sospesi, a seguito di annullamenti di ordini e del rifiuto degli acquirenti a pagare le cancellazioni. Il 72,1% degli acquirenti ha rifiutato di sostenere le spese per le materie prime già acquistate dal fornitore. Il 98,1% non ha accettato di contribuire al costo dei salari ai lavoratori sospesi, che la legge richiede. Il 72,4% di questi lavoratori è stato mandato a casa senza paga. Infine il 97,3% degli acquirenti ha rifiutato di contribuire alle spese del trattamento di fine rapporto dei lavoratori licenziati (un diritto in Bangladesh). Quattro lavoratori licenziati su 5 non hanno ricevuto il Tfr.