Lavoro povero e precario vittima designata del coronavirus

Negli anni, i lavoratori precari sono aumentati sensibilmente. Ma sono quelli più danneggiati dall'emergenza coronavirus. E la tecnologia può acuire le disuguaglianze future

La sera del 21 marzo scorso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte diffondeva l’annuncio dell’ennesima stretta per tentare di frenare il diffondersi del contagio da SARS-CoV2. Un messaggio carico di tensione, da economia di guerra, accompagnato da una selezione delle attività produttive riconosciute come servizi essenziali dal governo, e che dunque avrebbero potuto rimanere operative.

videomessaggio Conte su chiusura attività non essenziali – 21-3-2020Una decisione drammatica, che esprimeva plasticamente l’incidenza diretta dell’epidemia sul mondo del lavoro. Ma gli impatti connessi all’avanzata del virus, potenziali ed effettivi, sulle strutture dell’occupazione nelle sue varie categorie possono risultare molto differenti e profondi. Più spesso non vengono sanciti formalmente ma determinati “naturalmente” dallo stato dell’arte del mercato del lavoro, della domanda e richiesta di servizi e merci, dal ventaglio di competenze disponibili e necessarie in una fase così particolare. A pagarne il prezzo maggiore, manco a dirlo, sono e saranno i lavoratori più fragili economicamente, meno tutelati e meno formati. Inclusi quelli in nero.

Coronavirus, tempesta su precariato e lavoro fragile

A spiegarlo bene è l’immagine deserta delle nostre aree urbane nella fase di maggior chiusura per Covid-19, e pure gli appelli arrivati dalle imprese di tutti i settori per poter garantire la continuità lavorativa. Chiusa la ristorazione con pubblico, i bar, le gelaterie e gli esercizi commerciali non connessi alla distribuzione e consegna a domicilio di generi alimentari primari; ridotta al minimo la logistica; serrata totale per turismo, attività culturali, musei, teatri e cinema; un’ampia fetta di servizi di assistenza, educativi e sociali congelati o fortemente limitati, pubblici e privati.

Sociale decimato dalla pandemia

Il coronavirus rischia di fare un’altra vittima: il terzo settore

L'epidemia da Covid-19 sta impattando fortemente sulle realtà dell'economia sociale che forniscono servizi essenziali. Ingenti le perdite giornaliere. Urgono interventi immediati

Migliaia di imprese e mansioni sono infatti diventate critiche per il pericolo legato ai contatti umani, attività caratterizzate da alte percentuali di contratti precari, con scarse tutele, retribuzioni piuttosto ridotte, e obbligatoriamente fornite con la presenza fisica degli operatori.

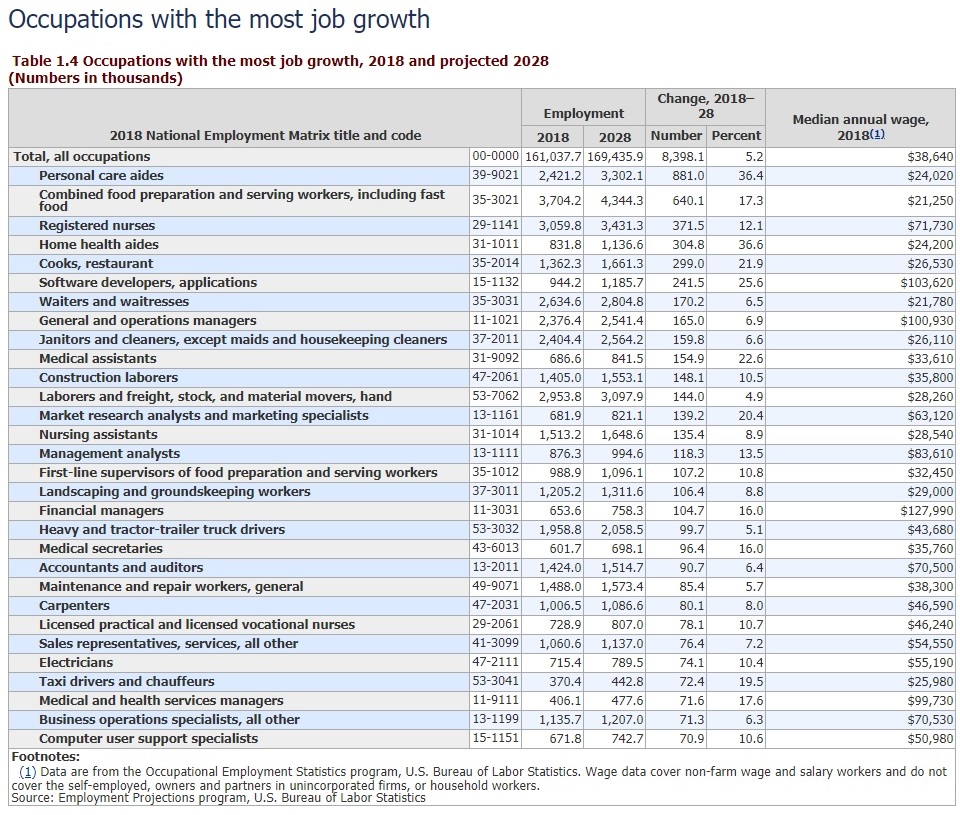

Se guardiamo ad una rilevazione precisa proveniente dal mercato del lavoro americano, sono proprio quelle figure maggiormente incentivate tra 2018 e 2019. Lavori a basso costo e che operano su turni e dipendono direttamente dagli acquisti dei consumatori. Aiutanti per la cura personale e della casa, camerieri e cuochi, addetti alle pulizie, alla movimentazione di merci, autisti, lavoratori edili.

Sono ampie schiere di persone che alimentano la controversa Servant Economy , cresciuta a dismisura in anni recenti, spesso basata su piattaforme digitali ma realizzata da chi svolge servizi per noi o al posto nostro.

Disagio occupazionale terreno di coltura per una pandemia economica

Lo scenario americano mantiene analogie con quello italiano al tempo della pandemia. «I lavoratori che rischiano di essere più colpiti sono quelli a termine e i più flessibili» sottolinea Tania Scacchetti, segretaria confederale CGIL. «Sono i freelance, i lavoratori autonomi occasionali, perché non ricompresi neppure nel sistema di tutele del Decreto 18, che pure ha fatto uno sforzo di inclusione importante, attraverso le indennità, sugli stagionali del turismo e dell’agricoltura». Quello descritto dall’esponente CGIL è un quadro nazionale allarmante: le persone occupate con contratti a tempo determinato sono infatti oltre due milioni, gli stagionali del turismo circa 400mila, in agricoltura 60-70mila. Esponenti di un tessuto occupazionale sfilacciato e con criticità radicate.

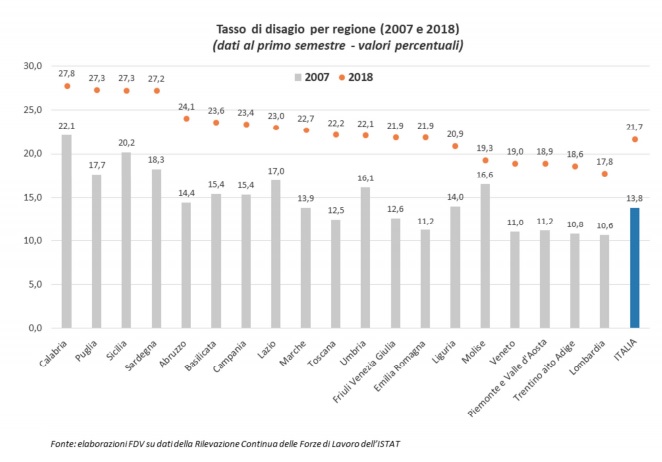

«Da tempo – continua Scacchetti – denunciamo il problema della bassa capitalizzazione (tema ricorrente nel Terzo settore, ad esempio, ndr). Abbiamo scambiato la necessità di flessibilità con un principio di precarizzazione dei rapporti di lavoro, e lo abbiamo fatto per anni. Oggi si vedono gli effetti in termini macroscopici. La crescita di occupazione dopo la crisi, nel 2015, che c’è stata oggettivamente quanto a numeri, si è dimostrata di bassa qualità, con part-time involontario, con lavoro povero. E un sistema di tutele fortemente diseguali». Motivi per cui l’impatto violento dell’emergenza sanitaria, quando sarà finita (o anche prima, se durerà a lungo), potrebbe far esplodere i bisogni della cosiddetta area del disagio occupazionale, che nel primo semestre 2018 riguardava ben 4 milioni 883 mila persone. Non un problema solo italiano, beninteso. Sono molte le economie del mondo, avanzate o meno, ad essere coinvolte nel fenomeno.

L'intervista

Ken Loach: «Sull’inferno della Gig economy, serve esame di coscienza dei consumatori»

Il regista inglese racconta il suo nuovo film: i nuovi operai vengono sfruttati oltre l'inimmaginabile. Intanto il proprietario di Amazon è l'uomo più ricco del mondo

Questione di soldi più che di salute: restare a casa non è da tutti

D’altra parte la corona-crisi ha saputo evidenziare e acuire altre disparità profonde tra lavori e lavoratori: questa enorme massa di occupati precari e sottopagati è, ad esempio, talmente priva di tutele da non potersi permettere di rimanere a casa, nemmeno volendo, per tutelare la propria salute. Fattorini e camerieri, certo, ma pure ditte individuali, lavoratori a chiamata, molti operatori dei servizi sociali e culturali. Questa crisi imporrebbe una rivalutazione – anche e soprattutto economica – del loro ruolo sociale chiave e del peso collettivo quotidiano della loro opera.

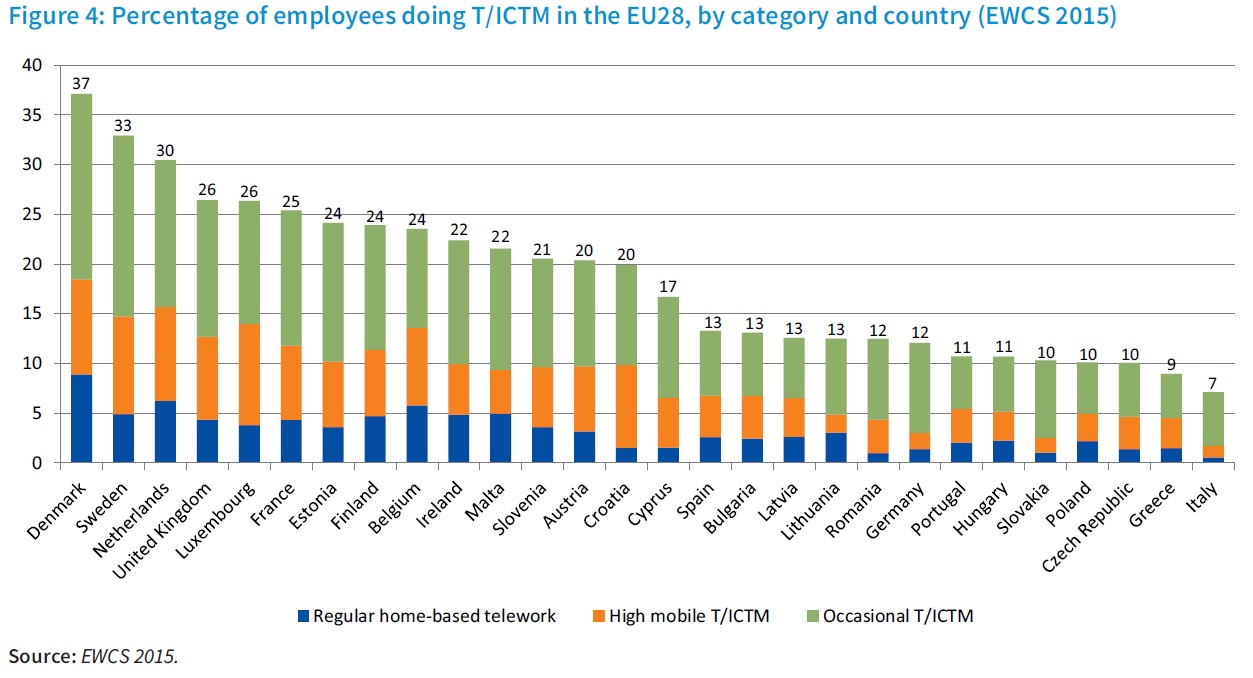

Mai come in questi giorni ci stiamo accorgendo della sottovalutazione di chi svolge lavori di cura e assistenza. Occupazioni che, insieme a moltissime del settore manifatturiero e artigianale tipico del made in Italy, scontano in ampia parte l’impossibilità di essere dematerializzate, cioè ad essere gestite a distanza, tramite smart working o telelavoro. E in questo scontano un’ulteriore disuguaglianza rispetto ad attività spesso di per sé meglio tutelate, come molte del settore finanziario o amministrativo, e persino di quello dell’informazione.

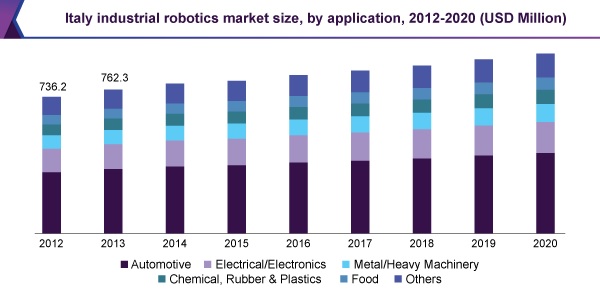

Robot come polizza assicurativa dal prossimo contagio

Proprio il tema della tecnologia apre un’ultima prospettiva anche per molti lavoratori contrattualmente piuttosto tutelati. Siamo sicuri che, se il SARS-CoV2 continuasse a diffondersi, le aziende non sarebbero spinte ad accelerare li processi di robotizzazione per dipendere sempre meno dai lavoratori in carne e ossa? Qualcuno, come ad esempio Ken Goldberg, studioso di automazione e Intelligenza artificiale dell’Università della California, ipotizza uno slancio in questa direzione.

Il rischio di un boom della disoccupazione tecnologica è tutt’altro che ipotetico. E potrebbe tradursi in un’ulteriore spinta discriminatoria a danno dei lavoratori, se l’incremento di automazione non fosse accompagnato da investimenti per riconvertire alcune professionalità e bilanciare i processi produttivi. «Questo – conclude Scacchetti – sarebbe un dramma nel dramma in un Paese con gli attuali tassi di disoccupazione. Rischia di provocare uno sfascio che pregiudica la tenuta del Paese. Io spero che le imprese non si pongano il tema della robotizzazione nella prospettiva di un’altra apocalisse come quella che stiamo vivendo ma che ciò avvenga nell’ambito di un ragionamento di sistema. Sperando che ci sia il modo di svolgerlo fuori dall’emergenza».

Nessun commento finora.