Apple, Nike, BMW. I grandi marchi e l’ombra dei lavori forzati

Un think tank australiano accusa: «Migliaia di uiguri ai lavori forzati in fabbriche cinesi che riforniscono gruppi celebri a livello mondiale»

Almeno 80mila lavoratori e lavoratrici appartenenti all’etnia uiguri, in Cina, sarebbero sottoposti a lavori forzati. In fabbriche che fornirebbero beni, direttamente o indirettamente, ad almeno 80 grandi marchi internazionali. Tra i quali nomi del calibro di Adidas, Fila, Puma, H&M, Uniqlo, Apple, Microsoft, Siemens, Volkswagen, BMW, Alstom e Bombardier. A lanciare la pesante accusa è un rapporto del think tank Australian Strategic Policy Institute (ASPI). Il cui titolo – “Uiguri in vendita” – rappresenta già un grido d’allarme.

'ASPI identified 27 factories in 9 Chinese provinces that had been using Uighur labour transferred from Xinjiang.' @Gap claiming their hands are clean as they don't source from Xinjiang isn't good enough! Keep up the pressure! https://t.co/W8tx4Edi7T #GAPforcedlabour #FreeUyghurs

— Uyghur Solidarity Campaign UK (@CampaignUyghur) May 5, 2020

Le accuse di persecuzioni a danno dell’etnia uiguri

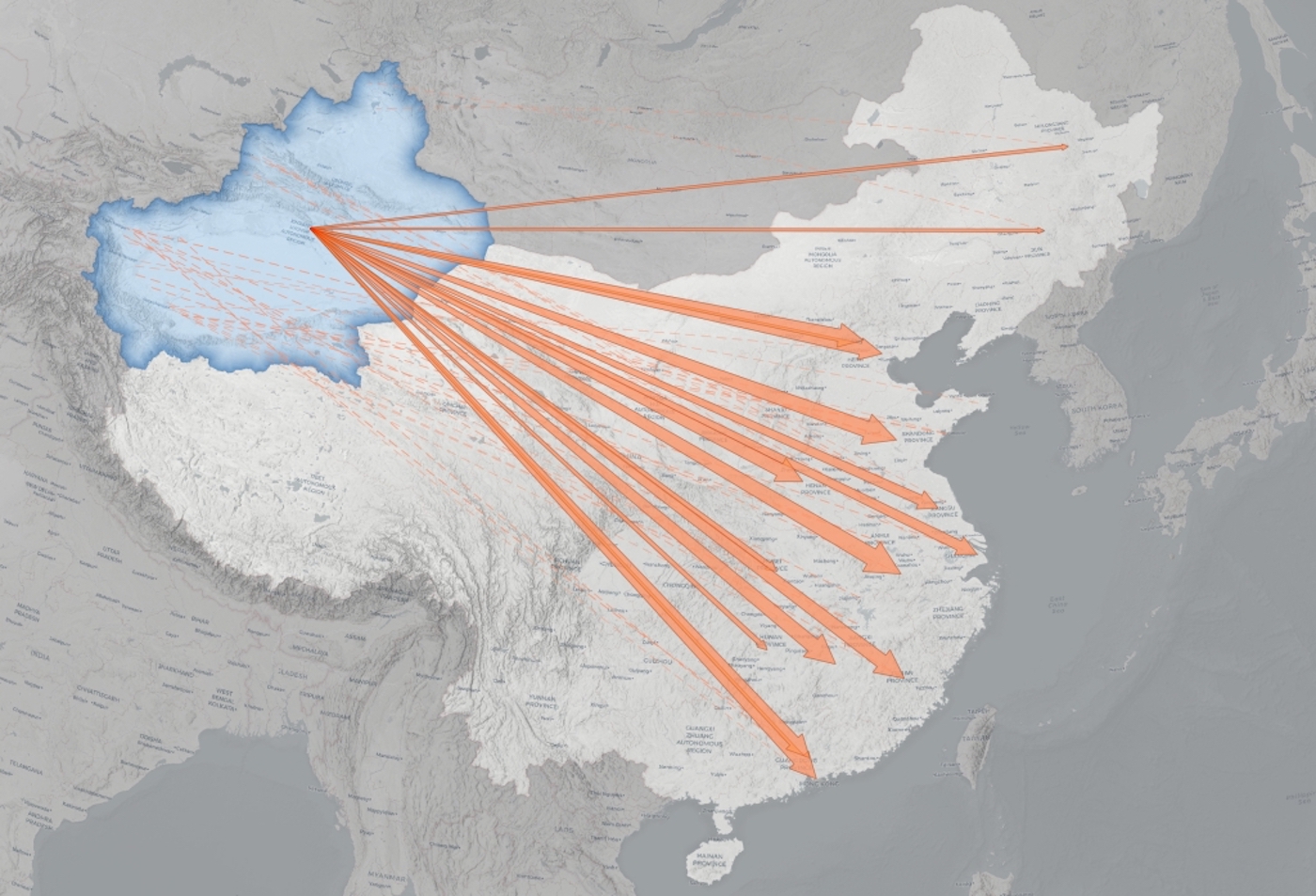

Secondo numerose fonti, infatti, la popolazione in questione – composta da turcofoni musulmani che vivono nella Cina nord-occidentale – sarebbe da tempo sottoposta a politiche persecutorie da parte di Pechino. Il governo della nazione asiatica, alcuni anni fa, ha lanciato un programma che prevedeva il trasferimento, per ragioni di lavoro, di centinaia di migliaia di cittadini uiguri. Più di un milione, secondo alcune fonti (contestate dalle autorità). Donne e uomini inviati in fabbriche dislocate in tutta la Cina.

L’iniziativa, assieme ad altre, fu tuttavia denunciata come sfruttamento da parte di una serie di Ong che si occupano di difesa dei diritti umani. Gli ufficiali locali avrebbero, infatti, obbligato le famiglie a inviare i loro figli, in particolare ragazze uiguri, che il governo puntava ad «emancipare» dal modello patriarcale tipico della tradizione musulmana radicata nella provincia di Xinjiang.

Secondo Pechino, i lavoratori sono stati trasferiti in «centri di formazione professionale» destinati a combattere l’estremismo religioso. Per l’ASPI, invece, «è sempre più evidente che molti di loro sono sottoposti a lavori forzati».

I presunti lavori forzati in Cina in un servizio di ABC News

«Instancabili 16enni»: i lavori forzati negli spot degli intermediari

La presenza di uiguri in altre regioni della Cina ha inoltre creato drammatici problemi di convivenza. Nel giugno del 2009, degli operai furono linciati dalla folla in una gigantesca fabbrica di Shaoguan, nel Guangdong. Il sospetto era che uno dei lavoratori fosse l’autore di uno stupro. La notizia suscitò sanguinose proteste a Urumqi, capoluogo dello Xinjiang.

Ciò nonostante, il progetto del governo cinese andò avanti. Il rapporto dell’ASPI si basa su numerose fonti liberamente accessibili, a partire dai governi locali e dai reportage della stampa ufficiale. Ma vengono citate anche pubblicità online di agenzie che fungono da intermediarie tra datori di lavoro e amministrazioni locali. Nelle quali si parla, ad esempio, di «mille lavoratori uiguri di 16-18 anni». E si magnificano le “virtù” del progetto: gli operai sono «instancabili», «gestiti in modo semi-militare» e inoltre «non rischiano di licenziarsi».

Regime «semi-militare»

Il think tank australiano parla nel documento di 27 fabbriche dislocate in nove province cinesi. E identificate, appunto, come possibili fornitrici di marchi ultra-noti a livello globale. All’interno lavorerebbero proprio gli operai trasferiti con la forza dalla loro provincia di origine. Che verrebbero sottoposti anche a trattamenti discriminatori e degradanti: ad esempio, sarebbero costretti a dormire in luoghi separati dagli altri lavoratori. Verrebbero inoltre costantemente sorvegliati, costretti ad astenersi dal partecipare a cerimonie religiose e limitati negli spostamenti.

#Chine🇨🇳/ Ouïghours à vendre: ‘Rééducation’, travail forcé et surveillance au-delà du Xinjiang, par @xu_xiuzhong avc @DaniellesCave, @jleibold, @KelseyMunro, @Nrg8000, @fryan | @ASPI_ICPC | @ASPI_org #Uyghurs

https://t.co/3QSk0rqZaRhttps://t.co/0XxjRljF3h pic.twitter.com/5TjK0PdA08— Azra Isakovic (@azraisakovic) March 3, 2020

Il rapporto dell’ASPI precisa tuttavia che non tutti i marchi celebri sarebbero coinvolti allo stesso modo. In alcuni casi, infatti, nelle aziende cinesi sarebbero fabbricati prodotti utilizzati direttamente dalle grandi aziende del tessile, dell’elettronica e dell’automotive. Mentre in altri casi si tratterebbe di componenti che, prima di giungere al destinatario finale, passano attraverso complesse catene di approvvigionamento.

Leggi anche

Quasi-schiavi: l’Etiopia del tessile si ribella ai padroni del prêt-à-porter

Nel Paese africano i salari più bassi del mondo. I lavoratori del settore tessile dicono basta. E scattano assenze, scioperi e dimissioni

In ogni caso, conclude lo studio, le imprese citate non dovrebbero far passare sotto silenzio tali sospetti. Al contrario, dovrebbero «condurre inchieste immediate e approfondite, in materia di diritti umani, con riferimento alla mano d’opera utilizzata in Cina». Ciò attraverso audizioni e ispezioni «serie e indipendenti».

![Morgan Stanley, palazzo a Times Square, New York 2019 - fonte Wikimedia Icc1977 [CC BY-SA 4.0]](https://valori.it/wp-content/uploads/2019/07/Morgan-Stanley-palazzo-a-Times-Square-New-York-2019-fonte-Wikimedia-500x280.jpg)

Nessun commento finora.