«Internalizziamo i costi che i consumi impongono alla collettività»

Intervista a Massimo D'Antoni, docente di Scienza delle finanze al dipartimento di Economia politica e Statistica dell'università di Siena

Consumi, regolamentazione dei mercati, sistema produttivo, valore aggiunto, Pil e sostenibilità. Massimo D’Antoni è docente di Scienza delle finanze presso il dipartimento di Economia politica e Statistica dell’università di Siena. La sua è una lettura ampia del modello economico globalizzato, basato sui consumi e sulle strategie commerciali.

Viviamo il paradosso di misurare la crescita e lo sviluppo di una società in termini di consumo procapite e al contempo di stigmatizzare (moralmente) il consumismo. E consideriamo virtuosi stili di vita parchi o Paesi poco indebitati. Come valuta un economista questo paradosso?

Il punto di partenza potrebbe essere quello di richiamare il celebre discorso di Robert Kennedy del 1968, nel quale sosteneva che il PIL misura tante cose ma non quelle veramente importanti. Il PIL è una misura che è molto criticata, ma ha anche molti vantaggi ed è molto utile per quantificare il benessere materiale. Come economisti siamo ben consci dei limiti di questa misura, che non manchiamo di illustrare agli studenti. Per dirne uno, relativo al settore pubblico: il PIL prodotto dalla Pubblica amministrazione, cioè i beni pubblici, l’istruzione, ecc. non essendo venduti sul mercato e quindi non avendo un prezzo sono valutati al costo.

Quindi se io assumo persone per non fare nulla o se invece fornisco un servizio di qualità, il PIL è identico. Inoltre, nel PIL non rientrano tutti i beni prodotti al di fuori del mercato, quindi l’attività all’interno delle comunità (a partire dalla famiglia). Occorre quindi avere la consapevolezza che il PIL è una misura parziale. Che misura tutto ciò che è intermediato dal mercato. Che è solo una parte del benessere, anche di quello in senso materiale.

Da economista però ci tengo a dire un’altra cosa. Non è vero che il PIL non possa tenere conto di aspetti come la qualità ambientale e sociale o gli aspetti etici. Nella misura in cui le nostre scelte danno valore a questi aspetti, essi possono assumere rilievo quantitativo nel PIL. Mi spiego: nel momento in cui nelle nostre scelte di mercato cominciamo a dare importanza a qualcosa, per esempio al fatto che il bene sia prodotto nel rispetto delle risorse naturali o ai diritti umani, e quindi siamo disposti a pagare di più per quel bene, questo maggiore prezzo viene registrato come un aumento del valore creato.

Quindi la crescita economica misurata dal PIL non è soltanto consumo materiale di risorse. Può anche essere aumento del valore che noi otteniamo dalle stesse risorse. Perché vi aggiungiamo i nostri valori personali. Sono quindi molto importanti le preferenze di chi compie le scelte. Nel bene e nel male, l’approccio economico si basa sulla sovranità di chi compie le scelte di consumo. E misura il valore dei beni sulla base della disponibilità a pagare per acquistarli. Nell’ambito dell’analisi economica le preferenze da cui nascono le scelte sono prese come un dato che non viene discusso né problematizzato. Se dietro alle scelte di consumo c’è l’intenzione di dar valore all’ambiente e alla qualità, e questo si traduce in scelte di mercato e decisioni d’acquisto, ecco che il PIL cresce senza necessariamente produrre effetti negativi.

Quello che forse vorremmo stigmatizzare è piuttosto una spinta all’acquisto ad ogni costo indipendentemente dal bisogno effettivo. Se l’acquisto è finalizzato al solo consumo, allora io avrò bisogno di vendere cose che si consumano più rapidamente, che non si possono riparare o riutilizzare e che quindi riproducono rapidamente nuovo acquisto e ulteriore consumo.

È l’arma a doppio taglio del nostro modo di guardare alle preferenze del consumatore come un dato. Qualunque siano i valori che presiedono alla scelta li considero frutto di una scelta razionale da parte degli individui, che sono i migliori giudici dei propri bisogni. Il nostro spauracchio è il paternalismo: il giudizio economico non deve mai presumere che gli individui non siano in grado di sapere che cosa è bene per loro. Perché dire che questa cosa è contro il benessere di chi la sceglie significa sovrapporre i tuoi giudizi di valore su quelli dell’individuo. Questa cosa non è accettata nell’ambito della riflessione economica.

L’intervista

«I no-global avevano ragione. Oggi il liberismo è come uno zombie»

Da Genova ai giorni nostri: genesi, repressione e eredità del movimento no-global. Intervista all’economista Mario Pianta

Ciò ovviamente ha un risvolto che a molti non piace: se partiamo dal presupposto che tutte le scelte siano consapevoli, dettate da valori che l’economista si astiene dal discutere, non abbiamo strumenti per criticare scelte che possono apparirci illogiche o evidentemente contrarie all’interesse di chi le compie.

Quindi, se ai consumatori piace affollarsi in un negozio, consumare tutto quello che vogliono in certi giorni come il Black Friday, ciò deriva da una loro libera scelta. Ultimamente c’è stato uno sviluppo interessante nel campo della riflessione economica, la behaviour economics, l’economia comportamentale. Essa ha messo in discussione in modo rigoroso l’assunto della razionalità delle scelte. Intendiamoci: che l’homo oeconomicus, razionale e calcolatore, sia una finzione è noto da sempre. Ma questa ipotesi è sempre stata comunque accettata in quanto fornisce indicazioni chiare. E inoltre si può supporre che gli individui in media si comportino correttamente, cioè le deviazioni del comportamento razionale in un senso o nell’altro tendono a cancellarsi e ad annullarsi, appunto, in media.

Ecco, l’economia comportamentale sta iniziando ad avanzare delle ipotesi alternative che individuano delle regolarità di comportamento che non corrispondono alla previsione dell’individuo razionale. Per esempio che l’individuo sia portato a dare un peso diverso allo status quo rispetto alle alternative. E questo ha portato a capire che alcuni comportamenti, che prima erano considerati semplicemente irrazionali, dipendono da come funziona la nostra psicologia. Ecco, c’è stato ultimamente uno sforzo di portare alcuni risultati della psicologia dentro l’economia.

La considerazione che facevi all’inizio circa il valore aggiunto che la mia scala di valori apporta alle cose, conduce a due considerazioni. Da un lato tutto un filone di produzioni a basso costo – penso al fast fashion o anche al cibo – che implicano un tema di qualità e di durabilità di questi prodotti, ma anche il tema di chi paga quel basso costo dei prodotti. Cioè nelle lunghe catene di fornitura il costo del lavoro negli ultimi (o primi) anelli produttivi dove le paghe orarie sono ridicole e le condizioni di lavoro drammatiche.

La concorrenza al ribasso del costo del prodotto pagato dai lavoratori che non si vedono riconosciuti i propri diritti fondamentali, compreso quello ad una giusta retribuzione, è un problema molto serio. Qualcosa possiamo fare seguendo la strada a cui accennavamo prima, attraverso il consumo consapevole. Ma distinguere se un prezzo è dettato dallo sfruttamento o da altre legittime ragioni è molto dispendioso in termini di tempo, se fatto a livello individuale.

Spesso la soluzione che adottiamo al supermercato è quella di ritenere che un bene più caro sia per ciò stesso di migliore qualità. Ma se tutti adottassimo questa strategie si incepperebbe il meccanismo concorrenziale. Anche perché tutti alzerebbero i prezzi per simulare una migliore qualità. Proprio per dare indicazioni ai consumatori ci sono le certificazioni, i meccanismo reputazionali, i label. Per iniziativa del potere statuale pubblico o di associazioni di consumatori o anche di produttori.

Nel mondo della finanza ora vanno molto le certificazioni etiche o green e ci sono società che si sono specializzate in questo tipo di attività di certificazione. È un sistema che può anche funzionare, ma non credo che il consumo consapevole da solo possa reggere tutto. Alla fine ci vuole un intervento di un’autorità che abbia il potere di imporre dei regolamenti, dei vincoli che stabiliscano che certi beni non possono entrare sul mercato se non rispettano certi standard, oppure che sono assoggettati ad una tassazione maggiorata se non li soddisfano.

L’ex di BlackRock

«La finanza sostenibile? Se non cambia il sistema è solo greenwashing»

Intervista a Tariq Fancy, ex dirigente del fondo americano BlackRock che ha deciso di raccontare la sua verità, dopo due anni nel cuore della finanza

Naturalmente a livello internazionale non sempre è facile. Perché questo tipo di azioni sono spesso viste come iniziative ostili da parte dei Paesi che ne sono penalizzati. E sono spesso viste con sospetto in quanto protezionistiche anche all’interno del paese che le attua. Tutte le volte che c’è un intervento regolativo di uno Stato o un’autorità pubblica, i liberisti di solito eccepiscono che la regolazione è sbagliata in quanto serve a favorire gli incumbent. Cioè chi già opera nel settore, rispetto ai potenziali concorrenti. Io penso però che quasi sempre sia meglio una qualche regolazione, per quanto difettosa, rispetto a un laissez-faire che lascia fare tutto al mercato.

L’altro aspetto su cui volevamo riflettere è che questa corsa all’acquisto di beni di basso costo e bassa qualità ha come ricaduta un’enorme produzione di rifiuti e di scarti. Naturalmente questa sovrapproduzione di rifiuti genera essa stessa un’economia legata al loro smaltimento e del loro riciclo (economia circolare). Un’economista potrebbe dire che anche questa gestione dello scarto genera PIL e quindi, in fondo, non è poi così negativo l’iper-consumo. Salvo l’economista ambientale che vede in ciò anche un consumo di materie prime limitate e non riproducibili.

È vero che la gestione dei rifiuti impegna risorse umane e materiali. Nel linguaggio comune si tende a dire che vengono “creati” posti di lavoro, guadagni. Ma in realtà si stanno impegnando risorse che potrebbero essere destinate per altri impieghi e per produrre altri beni e creare altro valore. Semmai, la gestione dei rifiuti dovrebbe essere considerata come parte del costo di produzione del bene che ha generato il rifiuto.

L’analisi economica sottolinea come il fatto che nell’acquisto non si tenga conto dei costi che un consumo genera “a valle” in termini di rifiuti determini un eccesso di consumo di certi beni. Se i consumatori non percepiscono nelle loro scelte il costo dei rifiuti perché il prezzo di acquisto non ne tiene conto, il bene apparirà al consumatore meno costoso di quanto in realtà non sia per la collettività. Questo determina un cattivo uso delle risorse, un’inefficienza. Abbiamo prodotto beni che hanno un valore inferiore al costo complessivo che hanno prodotto per la collettività.

Anche in questo caso potrebbe essere il mercato stesso, se opportunamente regolato, a guidare in senso positivo le scelte di consumo. I beni che producono rifiuti, che inquinano, che hanno effetti sull’ambiente, dovrebbero costare di più. Dovrebbero internalizzare i costi che il loro consumo impone alla collettività. Questa cosa è abbastanza ovvia nell’ambito della riflessione economica, anche se non sempre è facile da attuare o da far accettare.

A questo riguardo, arrivo perfino a dire che l’aumento dei prezzi dei combustibili fossili, petrolio e gas, non è in sé una cosa negativa. Naturalmente lo è per chi non ha la possibilità di pagare le bollette. Lì lo Stato dovrebbe intervenire, ma non sussidiando il prezzo dell’energia, bensì con un sostegno monetario. Questo lascerebbe da un lato a chi non ha alternative la possibilità semplicemente di compensare la maggiore spesa in bollette, ma dall’altro darebbe un incentivo a ridurre i consumi. Magari sostituendo la vecchia caldaia o riducendo le dispersioni o usando dispositivi a basso consumo.

L’aumento del costo dell’energia è un incentivo molto forte a correre ai ripari. Non dimentichiamo che la crisi energetica degli anni Settanta ebbe molti effetti negativi, ma spinse l’industria automobilistica a importanti innovazioni nel campo del risparmio energetico.

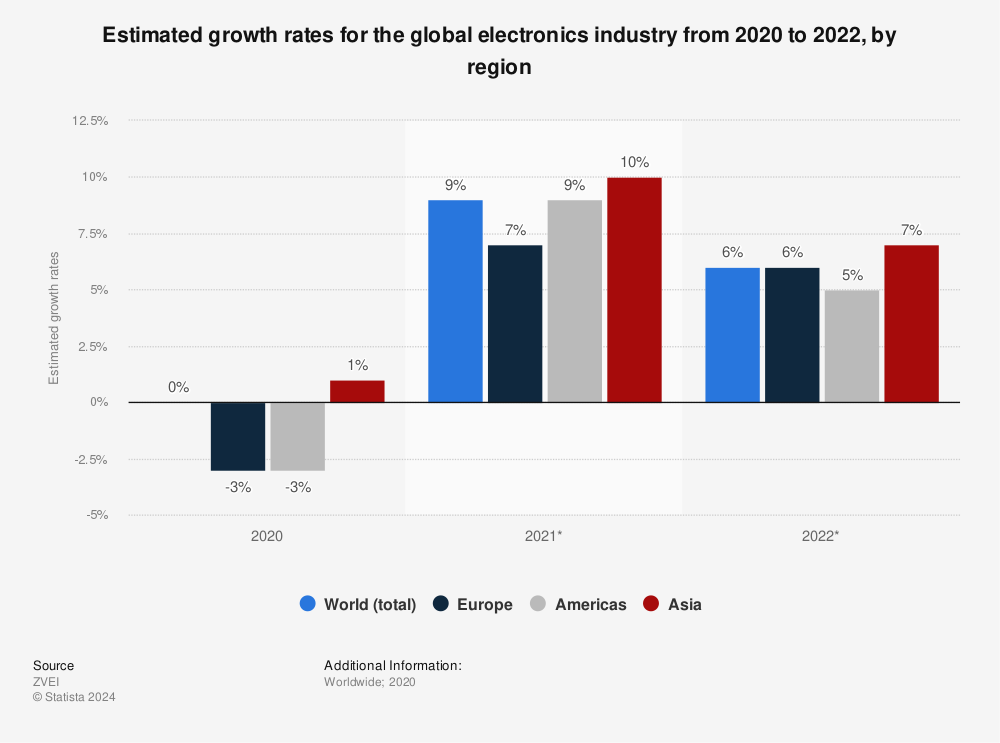

Se guardiamo ad alcune statistiche riguardo alle previsioni di aumento dei rifiuti elettronici nel mondo fra il 2020 e il 2022, vediamo che l’aumento impressionante è dovuto al contributo dell’Asia.

Questo grafico (di seguito, ndr) mi fa riflettere su un tema più generale che mi porta a essere pessimista relativamente agli obiettivi di riduzione della CO2 a livello globale e del climate change. Siamo tutti d’accordo che dobbiamo ridurre le emissioni e dunque i consumi. Però c’è un grossissimo problema di distribuzione dei costi a livello mondiale.

Mi sembra difficile che il mondo come collettività riesca a mettersi d’accordo su una riduzione concordata. Ci sono miliardi di persone in Cina, in India, in Asia in generale, che stanno arrivando ora, in ritardo, al banchetto cui noi come Occidente industrializzato partecipiamo da parecchi decenni. Loro stanno uscendo dalla povertà e noi gli diciamo che è finito tutto. Ora bisogna ridurre i consumi per salvare un Pianeta che principalmente abbiamo portato a questa situazione con i nostri consumi passati.

È difficile trovare validi contro-argomenti se ci rispondono che no, lo sforzo di riduzione dei consumi deve essere interamente a carico nostro. Ma a nostra volta non si capisce come possiamo farci carico dell’intera riduzione. Nessun governo, ammesso che decida di intraprendere questa strada, può sopravvivere a lungo a scelte che comportino una generalizzata riduzione del livello di consumi e del tenore di vita. Con questo non voglio dire che non dobbiamo fare tutto quanto è possibile per contenere i gli effetti dell’attività umana sull’ambiente. Ma temo che, per come funzionano i processi di decisione collettiva, faremo sempre troppo poco e troppo tardi. E dunque credo che dovremmo riflettere seriamente su come convivere con un cambiamento climatico che probabilmente non riusciremo a evitare. Ovviamente, spero di essere smentito.

È vero che noi non siamo realmente disposti ai cambiamenti necessari. Anche perché questo implicherebbe un completo rovesciamento di valori su cui si è fondata la nostra società. Infatti ora sta arrivando il più grande dei Black Fridays: il Natale. Che è diventata ormai la festa dei consumi, il paradossale rovesciamento del suo significato storico e spirituale. Tanto che per non chiudere il Natale, siamo anche disponibili ad accettare un po’ di Covid in più.

Allora parliamo del Black Friday, che alla fine è semplicemente una strategia di marketing. Uno dei problemi centrali per le imprese è riuscire a ottenere maggiori profitti applicando prezzi differenziati ai clienti. Maggiori per quelli disposti a spendere di più, più bassi per chi ha meno soldi o attribuisce un valore inferiore al bene. Il problema è che normalmente sul mercato, per i beni a largo consumo, hai un unico prezzo per tutti.

Ecco allora che per discriminare le diverse categorie di consumatori ci sono i saldi o appunto il Black Friday. Applichi un prezzo basso a chi è disposto a gettarsi nella bolgia dello shopping. Magari perdendo ore in fila e accettando una minore possibilità di scelta. Un’iniziativa cui tenderanno a partecipare i consumatori con meno reddito, quelli che hanno pochi soldi e magari un minore valore del tempo.

Il Black Friday è il giorno successivo al Thanksgiving, che cade l’ultimo giovedì di novembre. Quindi il Black Friday è forse l’unico giorno di “ponte” che gli americani hanno durante tutto l’anno. Questa è la logica banale del Black Friday: un’abile strategia commerciale rivolta alle masse. Tanto è vero che difficilmente si trovano scontati articoli nella “fascia alta” dei consumi. In questo non è poi così diverso da altre strategie di marketing nelle quali ci imbattiamo ogni giorno.