App meteo e previsioni del tempo: cosa c’è davvero dietro (e quanto costano in CO2)

Le previsioni meteo nascono da reti e supercomputer globali. Dietro le app ci sono scienza, dati ed energia, con un’impronta ecologica non trascurabile

Piove domani? È la classica domanda che un meteorologo si sente rivolgere al bar o dagli amici. Ma la risposta non è così semplice come sembra. Chi utilizza un “prodotto meteo” spesso ignora il mondo complesso che c’è dietro: un intreccio di scienza, informatica ed energia.

Fino a non molti anni fa, al pubblico bastava sapere se piove o non piove, o se ci sarà il sole; al massimo, per alcune attività, se è previsto vento o rischio di gelate. Oggi, invece, dal meteorologo ci si aspetta molto di più: quando piove, dove, come e quanto. Insomma, per una miriade di attività – da quelle personali e di svago a quelle professionali, come agricoltura, turismo, gestione dei trasporti, organizzazione di eventi e, soprattutto, protezione civile – servono previsioni sempre più dettagliate e precise.

Il nome stesso, però, “previsione”, ci ricorda che la realtà può rivelarsi diversa. La previsione perfetta non esiste: altrimenti si chiamerebbe certezza, diceva il noto volto TV Andrea Baroni.

Oggi, a sconvolgere e disorientare l’utenza – e a causare malumore tra gli stessi meteorologi professionisti – sono arrivate le app meteo. Tutti ne abbiamo almeno una installata sullo smartphone o come widget sul computer. Le vediamo sugli schermi in stazioni e aeroporti e possiamo persino chiedere agli assistenti vocali di fornirci una previsione.

Cosa c’è dietro tutto questo? Come nascono le previsioni e – domanda che pochi si pongono – quanta energia richiede la catena meteo e quante emissioni comporta?

Come nascono davvero le previsioni meteo

I satelliti non fanno le previsioni! Forse vi crollerà un mito, ma è importante chiarirlo subito: i satelliti meteorologici non forniscono previsioni del tempo. Sono però elementi fondamentali, perché raccolgono i dati indispensabili al vero strumento alla base delle previsioni: i modelli fisico-matematici.

Le conoscenze della fisica dell’atmosfera e delle sue complesse leggi, a partire dalle equazioni di Navier–Stokes, vengono tradotte in algoritmi numerici. Che, grazie a supercomputer potentissimi, simulano l’evoluzione futura dello stato atmosferico. Da queste simulazioni nascono le mappe di pressione, temperatura, vento e precipitazioni che ogni giorno i meteorologi interpretano. E che diventano le previsioni che leggiamo su siti e app, o che, tradotte in linguaggio comprensibile dal meteorologo, confluiscono nei bollettini ufficiali. Dagli stessi dati vengono emessi anche gli allerta meteo di protezione civile. Le previsioni, infatti, sono uno strumento essenziale di difesa dagli eventi meteo estremi e vengono considerate fondamentali per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Prima ancora dei modelli e dei calcoli dei supercomputer viene l’osservazione. Sono i dati meteo, raccolti ovunque con strumenti diversi e scambiati liberamente oltre i confini, a rendere possibile ogni previsione. Le osservazioni, per i modelli, sono come la farina per il pane: l’ingrediente base.

Senza dati non ci sono previsioni: la rete globale di osservazioni

Senza dati, senza misure meteo al suolo – come quelle delle stazioni sinottiche e aeroportuali, oltre 15mila nel mondo – e senza una miriade di altre rilevazioni, sarebbe impossibile fare qualsiasi previsione. Servono le stazioni al suolo, le boe oceanografiche, le stazioni di radiosondaggio che lanciano palloni sonda, i dati raccolti da navi e aerei commerciali lungo le loro rotte e, naturalmente, i satelliti, che coprono le aree non monitorate direttamente. Satelliti e dati puntuali da terra non sono in competizione, ma complementari. Iprimi sorvegliano zone remote e vaste aree, ma sono meno precisi di una stazione meteorologica conforme agli standard WMO (Organizzazione meteorologica mondiale). E hanno comunque bisogno dei dati da terra per essere calibrati.

Tutto questo insieme di osservazioni confluisce nel WIGOS (WMO Integrated Global Observing System), il sistema globale integrato coordinato dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale. Che costituisce la base indispensabile per alimentare i modelli di previsione numerica.

La meteorologia non ha confini

Un aspetto fondamentale è che la meteorologia non ha confini: per fare previsioni in Europa servono anche i dati del continente americano, e viceversa. Se i dati mancano, la precisione delle previsioni peggiora, come accadde durante il lockdown per la pandemia di Covid-19, quando i voli furono sospesi. Persino durante la Guerra fredda USA e URSS continuarono a scambiarsi informazioni senza barriere. E ancora oggi i meteorologi cubani collaborano con il Centro uragani di Miami per prevedere i cicloni tropicali.

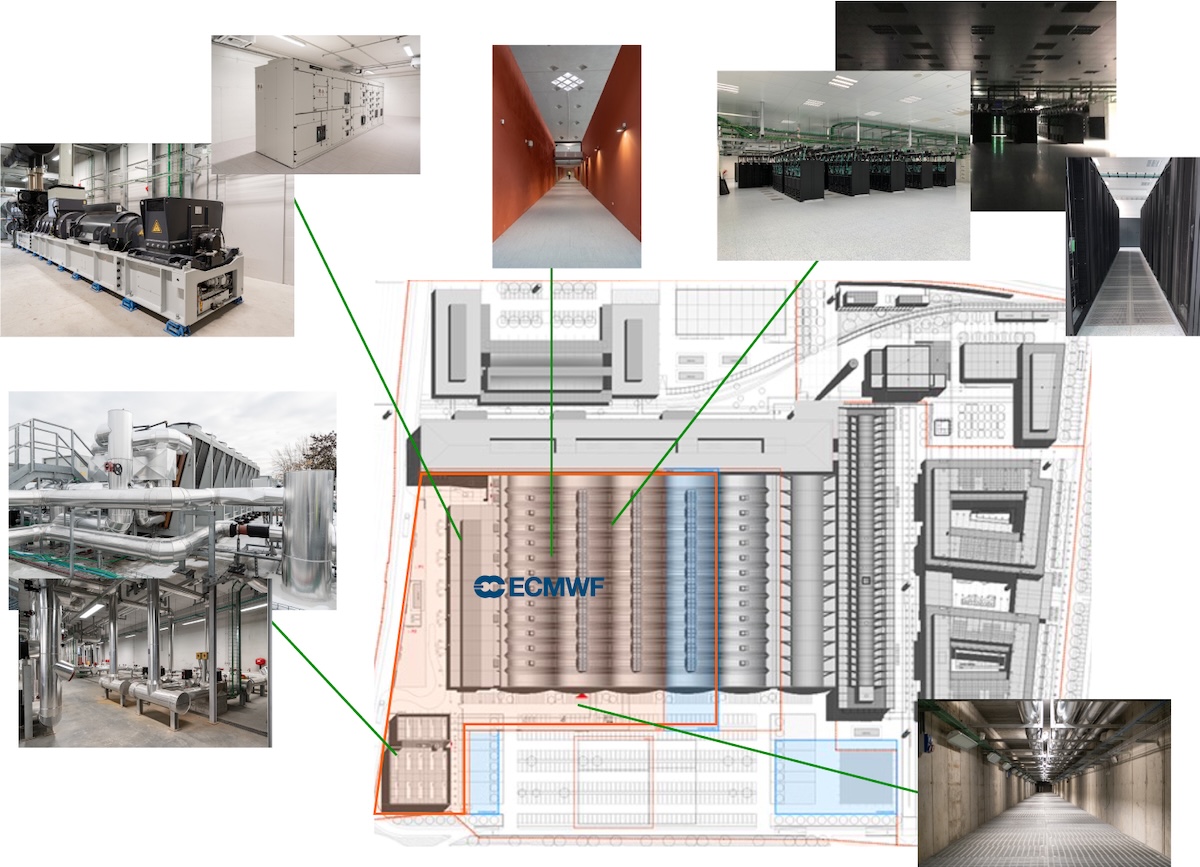

Proprio in Italia, al Tecnopolo di Bologna, si trova il supercomputer che elabora le previsioni e le mappe dell’ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine). Ovvero uno dei principali organismi mondiali nel campo della modellistica numerica. La sede principale e scientifica è a Reading, vicino a Londra, mentre a Bologna è ospitato il “cervellone”: un supercomputer enorme ed energivoro – di cui parleremo tra poco. Da qui, e da altri centri analoghi come la NOAA negli Stati Uniti, vengono prodotte le mappe e le carte meteo utilizzate dai previsori e alimentate di dati le app.

Perché è cruciale finanziare i servizi meteo pubblici

Senza tutto questo, e senza le osservazioni, non esisterebbero né le app né i tanti siti commerciali e le agenzie private di meteorologia, che offrono consulenze a settori come energia, trasporti, agricoltura e perfino finanza. Quest’ultima utilizza le previsioni meteo – in particolare le innovative proiezioni stagionali – per orientare scelte di investimento e persino speculazioni. Un esempio: l’andamento previsto delle temperature invernali in Europa può influenzare le strategie di acquisto e stoccaggio del gas. O ancora, le previsioni di pioggia o siccità in Sud America incidono sulle quotazioni mondiali di soia e mais.

Finanziare i servizi meteo e le reti di osservazione è quindi la base dell’intera catena, ancor prima di costruire supercomputer. I tagli operati recentemente dall’amministrazione Trump negli Stati Uniti hanno messo a rischio non solo la sicurezza nazionale americana, ma anche la qualità delle previsioni a livello globale. Purtroppo, l’ignoranza di molti politici – soprattutto ultraliberisti – in materia è disarmante. Qualche anno fa, ad esempio, un senatore repubblicano votò contro i finanziamenti al NWS-NOAA sostenendo che fosse inutile investire in meteorologia pubblica: «Tanto basta aprire un’app per trovare le previsioni del tempo».

Come un medico: analisi, diagnosi, prognosi meteo

La figura professionale che traduce mappe e modelli, spesso ostici al grande pubblico, in un linguaggio chiaro e comprensibile è il meteorologo previsore. Un po’ come il medico, che analizza esami del sangue, radiografie, TAC e risonanze, visita il paziente e poi fornisce diagnosi, prognosi e cura, così il meteorologo interpreta i dati e li trasforma in previsioni utili a tutti.

Per prima cosa, il meteorologo previsore valuta i dati osservati, a partire dal tempo nella zona interessata, nei dintorni e su scala più ampia. Utilizza dati al suolo, immagini satellitari, radar meteo, webcam e informazioni più complesse come quelle provenienti dai radiosondaggi con palloni sonda. In fondo, però, tutto può iniziare la mattina semplicemente guardando fuori dalla finestra!

Poi passa alle mappe. Al suolo, in quota, di pressione, geopotenziale, vento, temperatura, fino a parametri tecnici più complessi come vorticità, correnti a getto, fiumi atmosferici e altro ancora. Da qui prende forma la diagnosi, cioè l’analisi sinottica che mostra la posizione di cicloni, anticicloni, fronti e masse d’aria, e come evolverà la situazione. Solo con questa mole di informazioni si arriva alla prognosi, sotto forma di previsione, o alla “cura” preventiva o correttiva, come gli allerta meteo.

Le previsioni non sono mai infallibili

Naturalmente, le previsioni non sono mai infallibili. Gli errori possono derivare da diversi fattori: misure incomplete o imprecise, approssimazioni nei calcoli numerici, limiti della risoluzione spaziale e temporale dei modelli. Soprattutto, però, l’atmosfera è un sistema caotico: piccole differenze iniziali possono crescere rapidamente e modificare in modo significativo l’evoluzione futura. È il cosiddetto “effetto farfalla”, descritto da Edward Lorenz, che provocatoriamente si chiedeva: «Può il battito d’ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?». Una metafora che ben rende la sensibilità del sistema atmosferico alle condizioni iniziali. Per questo motivo, anche con strumenti potentissimi, esiste un limite intrinseco alla prevedibilità del tempo.

Il meteorologo, oltre a una formazione altamente specialistica, deve possedere doti particolari: conoscere il territorio, ricordare eventi storici simili, interpretare le possibili deviazioni dei modelli (come la sotto- o sovrastima di un fenomeno). E, soprattutto, saper comunicare con chiarezza al pubblico e agli utenti, in modo semplice ma rigoroso, scientifico e deontologicamente corretto.

Talvolta la “prognosi” è riservata, cioè la previsione non è utilizzabile. Grazie ai prodotti basati sulle “previsioni d’ensemble”, i meteorologi riescono a stimare quanto una previsione sia affidabile, quali possano essere gli scenari alternativi e dopo quanti giorni la precisione degradi al punto da perdere senso pratico. In genere questo avviene dopo 6-8 giorni. Ma in alcune situazioni le previsioni restano affidabili fino a 10-12 giorni. Mentre in altre l’incertezza è tale che già dopo 2-3 giorni non è più sensato fornire indicazioni. In sintesi: tutte le previsioni sono incerte, ma alcune sono più incerte di altre.

App meteo e previsioni automatiche: quanto sono affidabili?

A rivoluzionare la comunicazione delle previsioni meteo sono arrivate, dal primo decennio del XXI secolo, le previsioni automatiche. E, dal 2010 circa, con la diffusione degli smartphone, le app meteo. Strumenti semplici e immediati, ed è proprio questo il segreto del loro successo. Mostrano per più giorni – spesso fino a quindici – un’icona di sole o nuvola, con le temperature previste. E, talvolta, dati aggiuntivi come quantità o probabilità di precipitazioni. Cliccando sui vari giorni si può persino consultare il dettaglio ora per ora.

Occorre però ricordare che queste applicazioni forniscono previsioni totalmente automatiche, senza alcuna supervisione dei meteorologi. Se la previsione risulta errata, non è stato il meteorologo a sbagliare, ma il modello su cui si basa l’app o l’algoritmo di post-elaborazione.

E se la consultate al mattino e al pomeriggio trovate previsioni diverse, non è perché il meteorologo ha cambiato idea. Semplicemente, i nuovi calcoli dei modelli, aggiornati più volte al giorno – in genere alle 00 e alle 12 UTC, talvolta anche quattro volte – propongono scenari differenti. Soprattutto oltre il terzo-quarto giorno. Un consiglio pratico: affidatevi sempre a previsioni “fresche” e aggiornate. Più ci si avvicina al giorno che vi interessa, più le previsioni saranno precise.

Perché le previsioni iper-locali non sono scientificamente affidabili

Le app, quindi, non producono direttamente previsioni. Si limitano a visualizzare i dati generati dai grandi centri di calcolo meteorologico – come l’ECMWF in Europa, la NOAA negli Stati Uniti o altri servizi nazionali. Raccolgono queste informazioni, spesso già elaborate in mappe e griglie, e le “traducono” in un formato grafico facilmente leggibile. Il loro funzionamento si basa su algoritmi di estrazione e semplificazione. Selezionano dal modello il punto geografico più vicino all’utente e lo convertono in un’icona o in una percentuale di pioggia.

Dal punto di vista scientifico, però, ha poco senso considerare un dato estrapolato come una vera e propria “previsione”. Certo, fornisce un’indicazione, ma distinguere il tempo tra due comuni vicini, o addirittura ora per ora, non è realistico. Le incertezze crescono rapidamente man mano che si restringe la scala temporale e spaziale. La meteorologia, infatti, lavora su scenari probabilistici e non su certezze assolute. Un modello numerico può suggerire la tendenza, ma la previsione dettagliata per singole località – o perfino per quartieri o vie – resta al di fuori delle possibilità attuali.

Probabilità, non certezze: perché le mappe vanno interpretate da meteorologi

Per questo è importante parlare di probabilità dei fenomeni, non di certezze, e ricordare che le mappe vanno sempre interpretate da un meteorologo, in grado di valutarne i limiti e inserirle in un contesto sinottico più ampio.

Molto meglio, quindi, affidarsi ai classici bollettini o alle sempre più diffuse video-previsioni, soprattutto se si deve andare in montagna per un’escursione, uscire in mare o affrontare situazioni simili. Inutile decidere di confermare o disdire un weekend fuori porta con largo anticipo basandosi sulle app: già oltre i 2-3 giorni diventano poco affidabili e oltre i 7-8 giorni perdono del tutto ogni significato fisico.

Per usi e attività cruciali – come l’organizzazione di eventi, l’agricoltura, i trasporti o la pianificazione della produzione di energia rinnovabile – è fondamentale invece affidarsi a meteorologi professionisti esperti.

AMPRO, l’associazione che certifica la professionalità dei meteorologi

In Italia la situazione è piuttosto caotica: siamo l’unico, o quasi, Paese al mondo ad avere un servizio meteorologico nazionale gestito dai militari (l’Aeronautica), con centri regionali frammentati e poco coordinati fra loro. Alcune regioni dispongono di ottime agenzie meteo – come Emilia-Romagna, Liguria e Veneto – mentre altre, soprattutto al Sud, ne sono del tutto prive. A questo si aggiunge un proliferare di siti amatoriali e commerciali, più o meno seri, alcuni dei quali puntano solo ai clic con titoli sensazionalistici, allarmismo e vere e proprie “#meteobufale”. Inoltre, in Italia non esiste un riconoscimento ufficiale della professione del meteorologo: chiunque, anche senza formazione, può definirsi tale.

Per dare un po’ di ordine e serietà al settore è nata AMPRO, associazione professionale ai sensi della legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate da albi o ordini. Il meteorologo AMPRO e il tecnico meteorologo AMPRO devono possedere requisiti specifici di formazione, rispettare un codice deontologico e mantenersi costantemente aggiornati.

Le emissioni di gas serra generate dalle previsioni meteo

Dietro una semplice icona con nuvoletta, sole o pioggia sull’app meteo si nascondono calcoli mastodontici: i modelli numerici girano su supercomputer tra i più potenti al mondo. Queste macchine hanno consumi energetici molto elevati, sia per l’elaborazione che per il raffrescamento dei data center, e richiedono anche grandi quantità d’acqua per raffreddare i server. Pochi si sono chiesti quanto questa complessa catena incida sulle emissioni di gas serra. Non è stato facile trovare dati certi al riguardo: qui proviamo a sintetizzare quanto ricostruito, da approfondire ulteriormente, scusandoci per eventuali imprecisioni.

Per quanto riguarda le app, alcune analisi evidenziano come la filiera di applicazioni – dai giochi a quelle dedicate alle previsioni meteo – possa avere un consumo energetico insospettabilmente elevato. Non tanto per i calcoli o i dati meteo in sé, quanto per le numerose funzioni accessorie incorporate: tracciamento degli utenti, pubblicità integrate, aggiornamenti in background.

Dai micro-consumi degli utenti all’impatto globale delle app meteo

Si tratta di micro-consumi che, presi singolarmente, sarebbero trascurabili; ma moltiplicati per milioni di utenti e per l’uso quotidiano diventano un flusso energetico e di emissioni tutt’altro che irrilevante, anche se difficilmente quantificabile con precisione.

Per quanto riguarda i modelli meteorologici, non esistono stime esatte della carbon footprint di una singola mappa: probabilmente si tratta solo di pochi grammi di CO2. Indicativamente, però, un’intera giornata di elaborazioni può arrivare a generare alcune centinaia di chilogrammi di biossido di carbonio.

Il nuovo data center ECMWF di Bologna consuma circa 5mila MWh al mese (oltre 60 GWh l’anno), ma utilizza energia certificata come proveniente da fonti rinnovabili, rendendo così mappe e previsioni a “emissioni zero”. L’impianto fotovoltaico installato sulle coperture del Tecnopolo di Bologna è imponente, ma i numeri energetici sono impietosi: riesce a coprire meno dell’1% del fabbisogno. È un tema affascinante, poco noto e che merita di essere approfondito: anche il meteo ha una sua impronta ecologica, che può e deve essere ridotta al massimo. Per inciso, questo articolo e le previsioni dell’autore sono a emissioni zero: scritti con un computer alimentato da un impianto fotovoltaico con accumulo.

Nessun commento finora.