Gli investitori scandinavi fanno le pulci agli stipendi dell’industria tessile

Il colosso finanziario finlandese Nordea analizza le retribuzioni dei big della moda: nel Sud-Est asiatico, pagati salari molto più bassi del livello di sussistenza

Quanto valgono i salari in Bangladesh, India, Cambogia, Indonesia e Cina? E quanto dovrebbero investire le multinazionali della moda per renderli dignitosi? Le due domande sono state spesso al centro delle campagne portate avanti dalle organizzazioni internazionali per i diritti dei lavoratori del tessile, che denunciano le distorsioni del fast fashion e le paghe da fame, specialmente nel Sudest asiatico.

La (buona) notizia è che, questa volta, a porsi la questione non è un gruppo di attivisti della società civile bensì un team di analisti guidati da Olena Velychko, esperta nei criteri di investimento responsabile (ESG), su incarico di Nordea Asset Management (NAM), compagnia che gestisce 204 miliardi di euro di risparmio e appartiene al principale gruppo bancario scandinavo, con base in Finlandia.

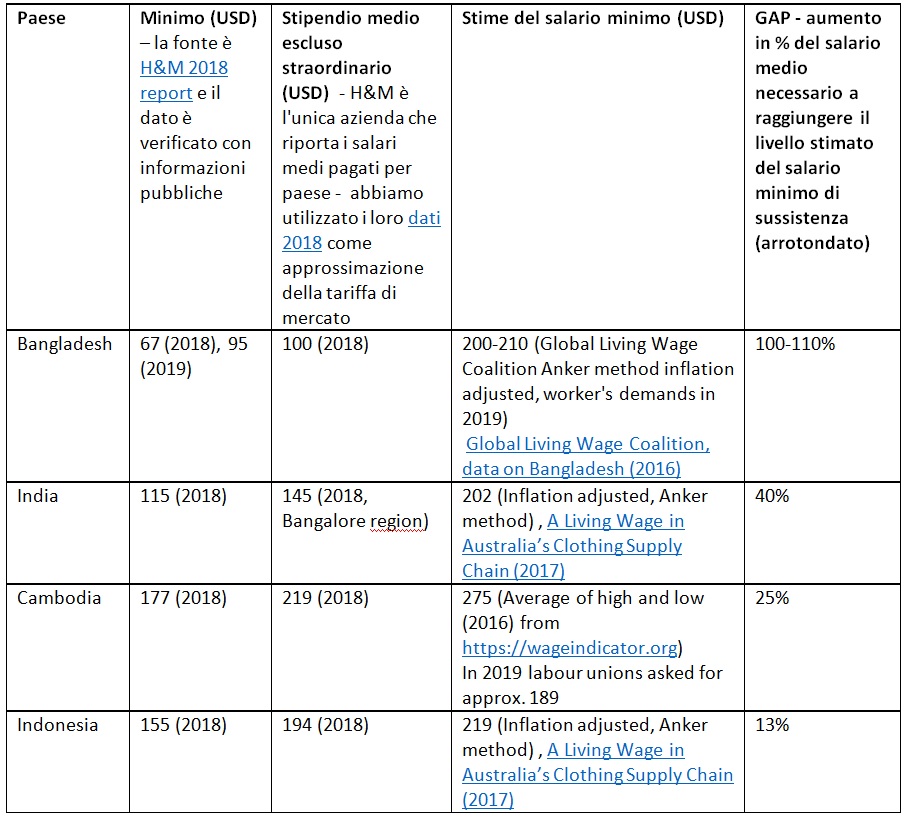

Gli analisti, in particolare, hanno stimato per quei Paesi il livello del salario medio mensile di un operaio (a partire dai dati pubblicati da H&M) e il salario di sussistenza (definito nello studio anche come salario minimo), in uno studio che va oltre i numeri. Tanto da presentare una valutazione generale che merita di essere sottolineata per la sua nettezza: nel documento si afferma infatti che «Le società che concedono uno stipendio appena superiore alla soglia minima di sussistenza non contribuiscono né al benessere sociale né alla crescita economica».

Bangladesh: salario medio a 100 dollari, ma la sussistenza arriva a 200

Nell’analisi di Nordea si parte infatti dalla consapevolezza che la fase produttiva che fa capo al fast fashion, cioè alla moda di largo e rapido consumo, e la relativa gestione, sono orientate a contenere i costi. I prezzi di vendita tanto ridotti per vestiti e accessori sono ottenuti rivolgendosi a manodopera – generica e con poche opportunità di ottenere un lavoro regolamentato – reperita su mercati come Bangladesh, Myanmar ed Etiopia, che spesso «applicano dazi estremamente competitivi sull’abbigliamento grazie al loro status di Paese meno sviluppato». E dove «il salario minimo stabilito dalla legge non consente nemmeno la sopravvivenza».

I nuovi schiavi

Quasi-schiavi: l’Etiopia del tessile si ribella ai padroni del prêt-à-porter

Nel Paese africano i salari più bassi del mondo. I lavoratori del settore tessile dicono basta. E scattano assenze, scioperi e dimissioni

Sulla base dei dati disponibili, viene quindi calcolato in percentuale lo scostamento delle retribuzioni medie effettive dal salario di sussistenza. «La situazione peggiore – specifica Velychko – è in Bangladesh, dove il salario minimo ufficiale è aumentato da circa 67 dollari a 95 dollari all’inizio del 2019. Tuttavia, questo aumento è ben lontano da quanto richiesto dai lavoratori – circa $200 -, che corrisponde alla cifra stimata dalla Global Living Wage Coalition tramite il metodo Anker per il calcolo del salario minimo».

Se nel 2018 i salari medi erano intorno ai $100, che a quel tempo era una somma superiore al minimo di $67, il fatto che nel 2019 il minimo stabilito sia salito fino ad avvicinarsi al salario medio, non impedisce che i lavoratori siano decisamente sottopagati rispetto al raggiungimento di un vero salario di sussistenza. Ed è per questo che «in Bangladesh le paghe dovrebbero circa raddoppiare», ammonisce Velychko.

Male anche Cambogia, India e Indonesia. La Cina segna un +35%

Nella nazione teatro della più grande tragedia avvenuta nella filiera della moda – il crollo del Rana Plaza di Dacca con 1134 vittime rimaste uccise sotto le macerie dei laboratori tessili – la situazione salariale è quindi insostenibile. Ma non è che altrove gli operai del fast fashion stiano troppo bene. Il divario tra le retribuzioni medie e il salario minimo è comunque stimato intorno al 40% per l’India, e tra il 15 e il 25% in Indonesia e Cambogia. Mentre la Cina è l’unico Paese del paniere in cui le retribuzioni degli operai superano il salario di sussistenza stimato (+35%).

Questi scostamenti, laddove sono di segno negativo, producono perciò un impatto sensibile sulla vita dei lavoratori. Ma quanto inciderebbe sulle aziende un’intervento volto a colmarli? La relazione di Nordea risponde che gli effetti di questi potenziali aumenti sui prezzi di fabbrica dipendono in larga misura dai Paesi fornitori, ma potrebbero attestarsi fra il 6% e il 13% per le società che non collaborano attivamente con i propri fornitori per garantire un salario di sussistenza. E, soprattutto, «applicare un incremento retributivo tramite contratti di lavoro collettivi potrebbe avere ripercussioni su tutta la filiera, impattando anche sui brand non attivamente impegnati a garantire salari di sussistenza. Nel lungo periodo la pressione esercitata da questo tema, soprattutto se non opportunamente gestito, potrebbe erodere i margini di profitto».

L’ESG inizia a diffondersi nel comparto tessile

Ciononostante, alcune aziende stanno già implementando strategie ESG perché preoccupate di gestire il rischio economico di un livello salariale inadeguato. In alcuni casi, è stato introdotto un pagamento di bonus/premi ai lavoratori delle loro filiera di produzione («una soluzione efficace nel breve periodo, ma rischiosa per i lavoratori, in quanto è completamente a discrezione del proprietario del marchio e i bonus non sono garantiti» commenta Velychko).

Molto meglio, invece, individuare regole più stringenti e aumentare la trasparenza delle pratiche di acquisto dei proprietari dei marchi. «Ad esempio, i marchi devono assicurarsi che i propri fornitori abbiano la capacità di assorbire i prezzi indicati e verificare se questi prezzi sono realistici per consegnare gli ordini in condizioni di lavoro normali per i lavoratori».

Il ruolo dei consumatori

Ma l’aumento dei costi salariali porta con sé un altro grande dilemma, che chiama in causa non solo le aziende committenti ma anche i consumatori. Come reagiranno vedendo lievitare (seppur in modo non sostanziale) i prezzi dei capi d’abbigliamento del fast fashion? «I proprietari dei marchi stanno rispondendo in modi diversi» osserva Velychko. «Alcuni non prevedono di aumentare i prezzi senza incrementare anche il valore del prodotto per i consumatori. Ma tra questi ultimi osserviamo finora una limitata disponibilità a pagare di più per l’abbigliamento. Ci aspettiamo tuttavia che continui a crescere la consapevolezza dell’importanza della sostenibilità. Non sappiamo però se e come essa impatterà sulle decisioni d’acquisto dei clienti finali».