Segrè: «Lo spreco di cibo si vince con l’educazione alimentare nelle scuole»

Il fondatore di Last Minute Market: non aspettiamo la politica. Adottiamo noi cittadini per primi i comportamenti corretti, sapendo che sprecare fa male a tutti

La voglia di dichiarare guerra allo spreco alimentare per Andrea Segrè, professore di Economia agroalimentare all’università di Bologna, è iniziata grazie a una tesi discussa da un suo studente. Era il 1998. Da lì venne l’idea – per quei tempi decisamente pionieristica – del recupero sistematizzato delle eccedenze alimentari. Fino a sviluppare un modello di business economicamente sostenibile, incarnato dall’impresa sociale Last Minute Market, che Segrè oggi presiede, a 20 anni da quella discussione.

Cibo, gli italiani ne sprecano 12 miliardi di euro. Ma danno la colpa allo Stato

Un compleanno festeggiato ieri con un intervento alla FAO, da ambasciatore della lotta agli sprechi di cibo. Nel 2010 Last Minute Market ha infatti avviato la campagna Spreco Zero, con obiettivi chiave ripresi in parte dalla risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012, il primo e unico atto ufficiale sul tema a livello comunitario.

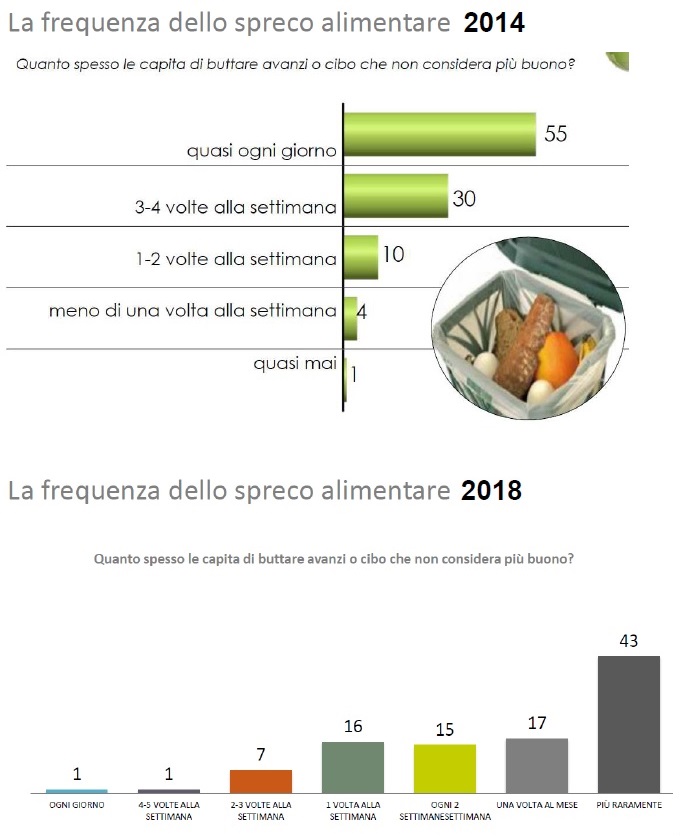

«Dimezzare lo spreco alimentare nei Paesi UE entro il 2025 rimane l’obiettivo ufficiale che l’Europa si è data allora – sottolinea Segrè -. Al nuovo Parlamento, che entrerà in carica dopo le elezioni di maggio, e alla nuova Commissione europea rilanceremo la nostra richiesta di indire un Anno europeo dedicato alla prevenzione dello spreco alimentare. E chiederemo che la Giornata nazionale del 5 febbraio possa diventare Giornata europea. Anche in Italia possiamo migliorare, a cominciare dai banchi di scuola: l’obiettivo è che l’educazione alimentare e ambientale diventino parte essenziale di quella “Educazione alla cittadinanza” richiesta dall’ANCI attraverso la recente legge di iniziativa popolare».

Perché avete deciso di diventare un’impresa sociale in questo momento?

«Diciamo che era il mio obiettivo finale. La partenza è stata nel 1998 con una tesi di laurea. Nel 2003 i ragazzi che ho coinvolto nelle tesi costituirono una piccola cooperativa chiamata Carpe Cibum, alla quale io non partecipavo in quanto docente. E poiché volevo assolutamente che questa innovazione sociale entrasse nell’Ateneo, abbiamo costituito uno spin-off, una piccola srl partecipata dall’università. Dopo 6 anni sia l’università che io ne siamo usciti, mentre Last Minute Market ha continuato come spin-off accreditato. Ora abbiamo colto l’obiettivo iniziale, e io sono tornato all’interno facendo il presidente.

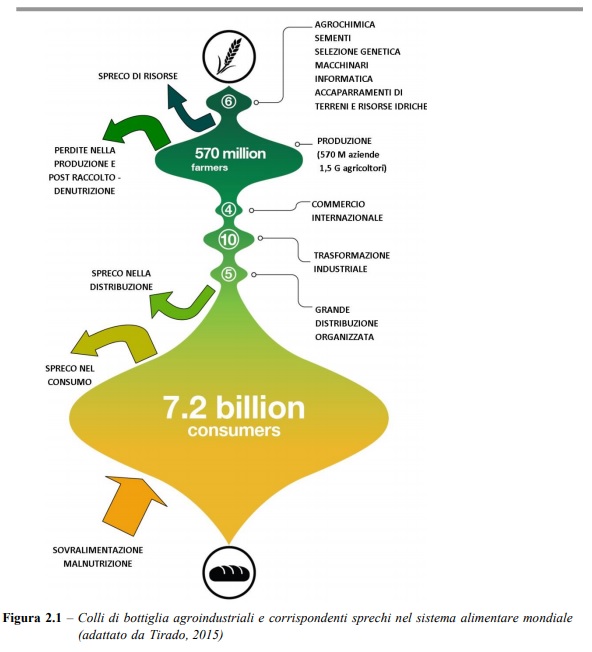

La ragione dell’impresa sociale è innanzitutto una questione di mission e di vision. Questa è una innovazione sociale a cui nemmeno i miei colleghi credevano all’inizio degli anni 2000, e c’è voluto molto tempo per far capire che si potesse sostenere. Vogliamo coniugare la solidarietà con la sostenibilità, e abbiamo dimostrato che si può fare. Quello che abbiamo praticato è stato il recupero dell’eccedenza just in time, proprio nel momento in cui si forma. Senza quindi nessuna necessità di stoccarla, mettendo in pratica un’innovazione nell’innovazione del recupero, quello dei prodotti freschi e freschissimi».

Il business model che voi proponete potrebbe diventare modello economico del Paese?

«Io me lo auguro. Infatti abbiamo avviato la campagna Spreco Zero, che sembra sostanzialmente votare all’autodistruzione la nostra stessa impresa sociale, che lavora recuperando lo spreco alimentare e ne promuove la prevenzione. Vorrei che l’impresa si esaurisse, perché questo è un obiettivo per l’intera nostra società. Anche se ci vorrà del tempo e lo sforzo deve essere quello di una collettività intera».

Dopo cibo e farmaci quali sono i prossimi settori cui rivolgersi?

«Intanto va ricordato che quando parliamo di Last Minute Market parliamo di un connubio stretto con il gruppo di ricerca del nostro dipartimento all’università. È una ricerca teorica i cui risultati Last Minute Market applica, ponendo nello stesso tempo altri problemi che la ricerca deve risolvere. Abbiamo innovato continuamente, siamo partiti dal cibo e abbiamo esteso il modello di business ai libri, ai farmaci – dove funziona molto bene –, ai prodotti non alimentari. E persino agli ingombranti, come il divano che uno non usa più e che invece può essere recuperato e riutilizzato da qualcun altro, senza quindi smaltirlo attraverso la multiutility. Con un modello di business ripreso altrove, realizzando la funzione sociale della ricerca universitaria, che rende disponibile il proprio lavoro ad altri perché ne possano trarre vantaggio».

Quali costi si nascondono dietro un circuito di questo tipo?

«Innanzitutto noi non facciamo il recupero direttamente, ma abbiamo sviluppato essenzialmente un modello di logistica, una reverse chain, una catena inversa in cui facciamo dialogare i portatori di interesse, gli stakeholders. E funziona quando dimostri che ognuno di loro guadagna qualcosa: chi dona il prodotto perché non ne paga lo smaltimento, chi lo riceve perché non lo acquista e può destinare ad altro ciò che risparmia, la comunità in generale che produce e smaltisce meno rifiuti. Un modello di business che può essere insostenibile economicamente per alcuni tipi di prodotti, se recuperarli, stoccarli e ridistribuirli costa troppo e non è quindi la via migliore. Perché è vero che abbiamo mostrato che il recupero può essere sostenibile, ma deve essere comunque sempre misurabile».

Che interesse ha mostrato la politica nelle vostre soluzioni?

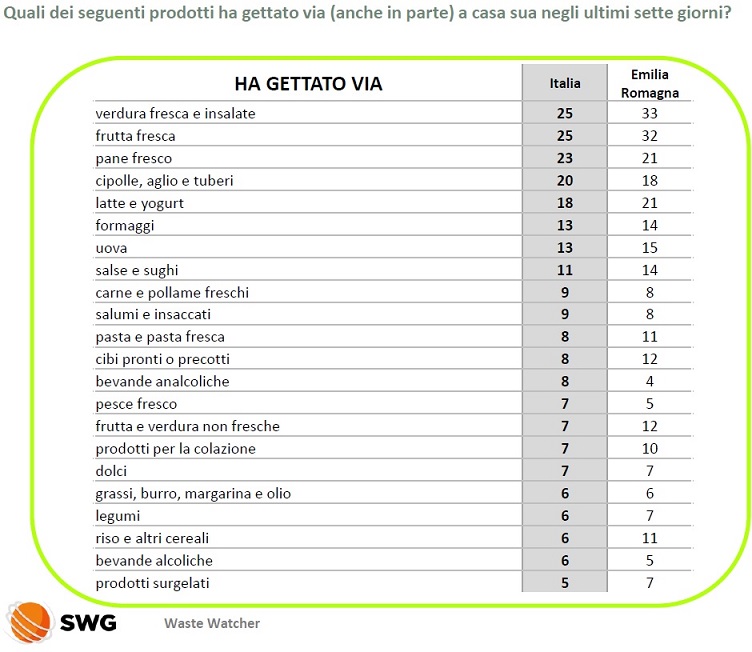

«Il modello si è diffuso un po’ in tutta Italia, a macchia di leopardo, talvolta per imitazione. La politica potrebbe fare di più? Senz’altro. Però più che aspettare la politica dovremmo essere noi, noi cittadini, a renderci conto che sprecare fa male a tutti. Questo è uno dei nostri obiettivi, sensibilizzare tutti, perché la differenza la facciamo noi, la fa la collettività. Gli italiani, del resto, hanno sempre maggiore consapevolezza dei propri cattivi comportamenti in materia di spreco. E se è vero che sanno che uno dei modi per ridurre gli sprechi è fare la lista della spesa, ad esempio, poi la fanno veramente? A livello istituzionale dovremmo invece diffondere l’educazione alimentare nelle scuole. Ma ciò non avviene e così lo spreco domestico è ancora la voce più importante. La consapevolezza generale è quindi sì aumentata, ma tra il dire e il fare c’è ancora un bel mare».

Nessun commento finora.