3.800 litri d’acqua per un paio di jeans. The fashion experience ribalta la moda

A Milano, mecca della moda, un'installazione multimediale e un percorso emotivo che mostra cosa c'è dietro l'etichetta. Ambiente sfruttato e diritti negati

The fashion experience significa vivere un’esperienza interattiva sociale unica. Alla scoperta di come funziona la filiera del tessile che tante volte vi abbiamo descritto in queste pagine. E conoscere il meccanismo e le persone nascoste dietro le quinte del cosiddetto fast fashion, la moda chiamata “veloce” perché realizzata in quantità più che con qualità. Confezionata da manodopera a basso e bassissimo costo. In Paesi dove i diritti dei lavoratori sono spesso un interesse molto accessorio rispetto al profitto.

The fashion experience – La verità su quello che indossi

Se siete curiosi di guardare sotto l’etichetta degli indumenti che indossiamo tutti i giorni,

l’appuntamento è dal 21 al 30 giugno 2019, dalle 10 alle 22, a Milano in Piazza XXIV Maggio.

Ad attendervi un’un’installazione multimediale gratuita e aperta a tutti, prodotta in partnership tra Mani Tese, Ong da decenni impegnata nella difesa dei diritti umani e civili, e Comune di Milano.

Giosuè De Salvo di Mani Tese presenta #fashionexperience

Dal 21 al 30 giugno 2019, dalle 10 alle 22,vieni in Piazza XXIV Maggio a Milano

Acqua, terra e CO2, così si fa ogni paio di jeans

The fashion experience è un «percorso ad alto impatto emotivo», che svela come, per produrre un singolo paio di jeans, sia necessario impiegare in media 3.800 litri d’acqua, 12 metri quadri di terra e 18,3 Kw/h di energia elettrica, a fronte di un’emissione di 33,4 kg di CO2 equivalente durante l’intero ciclo di vita del prodotto. E ciò significa che, su scala globale, questi valori vanno moltiplicati ogni anno per i 3 miliardi e mezzo di jeans prodotti nel mondo. Vale a dire 6.650 al minuto, 3.325 ogni 30 secondi. Per soddisfare una domanda d’acquisto di 2 miliardi di capi.

Sul versante degli impatti sociali, Mani Tese sottolinea come la filiera rappresenti la seconda industria maggiormente esposta al rischio di forme di schiavitù moderna, in particolare di donne e minori: «Si stima che in tutto il mondo siano 152 milioni i bambini costretti a lavorare – rivela l’Ong – 73 milioni di questi alle prese con lavori pericolosi. Nell’industria dell’abbigliamento i casi di sfruttamento riguardano tutta la filiera, dalla raccolta nei campi di cotone fino al confezionamento nei laboratori artigianali e nelle grandi fabbriche. I bambini possono lavorare fino a 12 ore al giorno, nella speranza di guadagnare, una volta che saranno adulti, uno stipendio medio che non supera i 200 dollari al mese».

Per approfondire

H&M, la moda iniqua: 2,6 miliardi di profitti ma i salari sono da fame

Il marchio globale della moda si vanta dei progressi salariali. Ma un rapporto svela stipendi vergognosi per i lavoratori nelle fabbriche tessili

Moda e salari da fame: la Romania soffre…

Il comparto, insomma, è da anni oggetto di denunce per le sue storture. Le quali sono state fotografate spesso nel sudest asiatico, ma ormai anche senza troppe differenze nella Vecchia Europa e, sempre più e peggio, in Africa.

Per approfondire

Salari da fame in Romania: ecco perché la moda punta sull’Est Europa

Nel Paese Ue, le paghe sono dell'86% inferiori alla soglia considerata dignitosa. Così l'Europa orientale sta diventando il bengodi per le griffe senza scrupoli

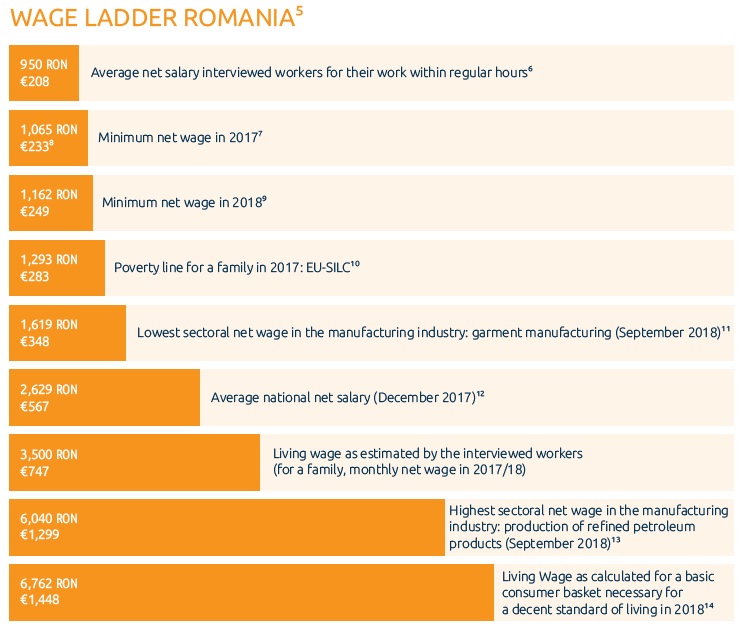

Un recente rapporto sul living wage (il “salario vivibile”) della Clean Clothes Campaign (CCC) presenta dati sugli ultimi sei anni registrati in Romania, con particolare attenzione al periodo 2017-2018. «I lavoratori dell’abbigliamento – si legge nel documento – guadagnano solo il 14% di un salario dignitoso. Per questo motivo i loro familiari sono costretti a cercare lavori precari in Europa occidentale». Senza contare gli straordinari forzati o non pagati, e che esistono più di 200mila lavoratori che sono impiegati senza risultare registrati ufficialmente.

Il tutto non fa che alimentare una globalizzazione del massimo ribasso, in cui il lavoro genera impoverimento economico e sociale diffuso. Ben rappresentato, anche nei suoi risvolti umani, in un reportage del Corriere.it sulle badanti rumene di ritorno dall’Italia. E poiché anche produrre in estremo Oriente non è ormai così vantaggioso, le mire delle griffe guardano sempre più a sud.

…e l’Etiopia sfruttata si ribella

I lavoratori cinesi hanno visto infatti i loro salari medi crescere in modo continuativo negli ultimi anni. Nel 2014, per avere un termine di paragone, per un lavoratore di Addis Abeba bastavano poche decine di euro al mese. Meno ancora di quanto necessario in Bangladesh. Così, secondo il Wall Street Journal, già cinque anni fa produrre un abito in Etiopia costava la metà rispetto alla Cina.

Per approfondire

Quasi-schiavi: l’Etiopia del tessile si ribella ai padroni del prêt-à-porter

Nel Paese africano i salari più bassi del mondo. I lavoratori del settore tessile dicono basta. E scattano assenze, scioperi e dimissioni

Un rapporto del Centro Stern per i Diritti dell’uomo dell’università di New York spiega che nelle fabbriche etiopi gli operai possono essere pagati anche soltanto 23 dollari al mese. Contro i 309 minimi della Tahilandia, i 182 della Cambogia, i 95 del Myanmar, i 280 dell’Indonesia.

Qualcosa potrebbe però interferire (almeno in parte) con i piani delle grandi corporations. A pochi anni dall’apertura delle prime fabbriche in Etiopia, i rendimenti non sembrano decollare. E numerosi operai non esitano a lasciare i loro posti, di fronte a paghe da fame (le più basse del mercato). Che coprono a malapena le spese sostenute per mangiare, affittare un alloggio e recarsi al lavoro.

«Il potenziale è enorme, ma i problemi lo sono altrettanto», affermava infatti un manager etiope del gruppo Decathlon.