Il Fiscal Compact, ovvero il benessere come variabile macroeconomica

Il Fiscal Compact va abolito, ripudiato, nel migliore dei casi ridiscusso alla base. Nelle ultime settimane è quasi unanime il grido verso le istituzioni europee, accusate ...

Il Fiscal Compact va abolito, ripudiato, nel migliore dei casi ridiscusso alla base. Nelle ultime settimane è quasi unanime il grido verso le istituzioni europee, accusate di trascinare l’Italia nel baratro e comunque di peggiorare una situazione già critica.

Per capire cosa ci sia in gioco, è opportuno andare a vedere nel merito cosa preveda il Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria, meglio noto come Fiscal Compact. Primo, fondamentale aspetto: parliamo di un accordo siglato tra 25 dei 27 governi dell’UE – Repubblica Ceca e Gran Bretagna non lo hanno firmato. Non è quindi un accordo promosso dall’UE, ma inter-governativo. Fermo restando che l’impianto segue e riprende diversi vincoli e proposte nati in ambito UE (da Maastricht ai più recenti two pack e six pack), suona per lo meno strano che molti degli stessi esponenti politici che oggi dicono “No al fiscal compact impostoci dall’Europa ” non ricordino come si parli di un accordo tra governi e come solo due anni fa erano tra i partiti che lo hanno votato in Parlamento (Legge n.114 del 23 luglio 2012) quando sostenevano il governo Monti.

Rientrare dal debito

Tra le disposizioni del Fiscal Compact, due sono quelle con i potenziali maggiori impatti per il nostro Paese. La prima impone di rientrare in 20 anni dall’eccesso di debito pubblico che supera il 60% del PIL. Per l’Italia si parte da un valore oggi abbondantemente sopra il 130%. Con un calcolo estremamente semplificato significa 1/20 (130-60)% = 3,5% del PIL, che oggi vale intorno ai 1.500 miliardi di €, ovvero poco più di 50 miliardi di € ogni anno per i prossimi 20 anni.

Se ricordiamo gli sforzi e le preoccupazioni del governo Letta per riuscire a trovare 1 miliardo di euro per la copertura della Cassa integrazione in deroga, forse ci si rende conto di cosa ci sia in ballo con il Fiscal Compact. In quel caso il governo propose di trovare la copertura attingendo da fondi comunitari, stanziamenti per la formazione, una quota di risorse destinate alla de-contribuzione di secondo livello, tagli selettivi sui ministeri, persino fondi inutilizzati dell’accordo Italia-Libia e multe comminate dall’Antitrust. Una fatica improba per racimolare 1 miliardo. Qui parliamo di 50 o più miliardi ogni anno fino al 2035.

Secondo i difensori del Fiscal Compact, in realtà il problema non è insormontabile, anzi. Nel rapporto debito / PIL il numeratore corrisponde a un dato valore (tot emissione di titoli di Stato e tot debito pubblico) mentre il denominatore dipende dalla crescita e dall’inflazione. Se abbiamo un’inflazione al 2%, “automaticamente” il PIL sale. Lo stesso avviene evidentemente in caso di crescita dell’economia. Con una crescita nominale (che tiene conto dell’inflazione) del 3% e con il pareggio di bilancio (ovvero un numeratore che non aumenta), in pratica il Fiscal Compact “si pagherebbe da solo”.

Peccato che l’economia italiana sia da anni in recessione e potrebbe crescere, nell’ipotesi più ottimistica, dello 0,8% il prossimo anno mentre l’inflazione si attesta allo 0,4% (e L’UE nel suo insieme si trova sull’orlo della deflazione). In queste condizioni la crescita nominale del PIL è assolutamente insufficiente a ridurre il rapporto debito / PIL come richiesto, obbligando quindi l’Italia a manovre aggiuntive da decine di miliardi di euro ogni anno per i prossimi 20 anni.

La crescita allo 0,8% è quella contenuta nel DEF (Documento di Economia e Finanza, ovvero le previsioni economiche per i prossimi 5 anni) annunciato dal governo ad aprile 2014. Secondo alcune istituzioni internazionali, a partire dal FMI, in realtà difficilmente si andrà sopra lo 0,6%. Per gli anni successivi la crescita, sempre secondo il governo, dovrebbe accelerare, arrivando fino al 1,9% nel 2018.

Se tali stime, che al momento appaiono per lo meno molto ottimistiche, dovessero essere confermate, e se l’inflazione dovesse risalire, forse il rispetto del Fiscal Compact potrebbe diventare meno improbo.

Se tutto va bene, siamo rovinati

Molti “se”, e che non considerano altre variabili. Tra queste, il fatto che negli ultimi mesi lo spread è sceso ai minimi da diversi anni a questa parte, permettendo al governo di stimare per il futuro un costo relativamente modesto per il pagamento degli interessi sul debito pubblico. Anche in questo caso, stimare che per i prossimi anni tale spread rimarrà cosi basso appare molto ottimista.

Ancora peggio, il piano di rientro dal debito significa per l’Italia come minimo impedire qualsiasi manovra espansiva e finanziamento di investimenti. Almeno per il prossimo anno, dati i valori di crescita e inflazione, significa anzi pesanti tagli alla spesa pubblica. Come mostrano diversi studi, in particolare in una fase recessiva i tagli alla spesa pubblica hanno pesanti impatti sul PIL e sono pro-ciclici, ovvero peggiorano ulteriormente una situazione già pessima. In altri termini il pagamento della prima (o delle prime) rate rischia concretamente di avere un effetto recessivo sul PIL superiore alla riduzione del debito, peggiorando ulteriormente il rapporto e rendendo se possibile ancora più improbabile il rispetto degli impegni presi.

Ma ammesso e non concesso che tutti i “se” del governo vengano confermati, che l’Italia torni a crescere a ritmi sostenuti, che l’inflazione torni in linea con i target europei (la BCE si pone come obiettivo un’inflazione al 2%), che tutti i possibili effetti negativi non ci siano, che lo spread rimanga basso, a monte rimane comunque una questione fondamentale. E’ possibile che l’Italia si sia legata le mani per i prossimi 20 anni, imponendosi misure durissime che nel migliore dei casi la obbligheranno a rinunciare a qualsiasi politica espansiva, mentre nel peggiore rischiano di portare il Paese al collasso? E’ possibile che l’insieme delle politiche economiche dell’Italia, per i prossimi 20 anni, debba essere centrato sulla riduzione di un presunto eccesso di debito pubblico? E’ ammissibile che considerazioni sociali, sulla disoccupazione o sul benessere debbano essere secondarie, se non delle vere e proprie variabili su cui giocare pur di rispettare dei parametri macroeconomici del tutto arbitrari ma che sembrano oggi scritti nella pietra?

Il pareggio di bilancio

Il secondo vincolo potrebbe avere impatti altrettanto pesanti, prevedendo il cosiddetto “pareggio di bilancio”. Ogni Paese firmatario, che già dai tempi dell’accordo di Maastricht si era formalmente impegnato a un deficit non superiore al 3% del PIL, si vincola con il Fiscal Compact al pareggio strutturale dei conti. Per capire la portata di tale impegno, occorre spiegare la differenza tra deficit nominale e deficit strutturale. Il primo è quello che viene fuori dai conti dello Stato, ovvero dalla differenza tra entrate e uscite. Il secondo tiene conto della congiuntura e della situazione dell’economia, e viene calcolato rispetto a quello che sarebbe il valore del deficit se l’economia girasse a pieno regime.

In pratica il discorso si potrebbe semplificare così: è vero, il Paese X ha un deficit nominale del 2%, ma l’1,5% è dovuto al fatto che il ciclo economico è in un momento pessimo, una cosa su cui le singole scelte politiche non possono fare granché, quindi la responsabilità del governo e delle sue politiche è unicamente sullo 0,5% rimanente.

Il punto centrale di un tale approccio è quindi capire se un eventuale deficit (che comunque deve essere inferiore al 3%) è legato al ciclo economico o è responsabilità delle scelte di politica economica del singolo Paese. Per valutare tale deficit strutturale, la Commissione europea calcola il cosiddetto output gap, ovvero in pratica quale sia l’impatto del ciclo economico sui conti di un determinato Paese e quali sarebbero teoricamente i suoi conti se l’economia girasse al massimo potenziale. La Commissione parte in particolare dal definire quale sarebbe in quest’ultima situazione la disoccupazione in un dato Paese per confrontarla con il livello attuale, e capire così qual’è appunto il gap tra la situazione reale dell’economia e quella potenzialmente “a pieno regime”.

Come segnala Thomas Fazi, “l’introduzione del concetto di bilancio strutturale nella normativa europea rappresenta molto più di un semplice dettaglio tecnico (peraltro poco compreso); esso stravolge radicalmente le regole di bilancio in vigore finora nell’Ue. La Commissione può infatti stabilire, in base a dei parametri del tutto arbitrari, che un paese ha un deficit strutturale – e deve dunque implementare ulteriori misure di austerità – anche se registra un deficit nominale (entrate meno uscite, al lordo degli interessi sul debito pubblico) inferiore al 3%, e dunque in linea con i parametri di Maastricht. In questo senso, non è esagerato affermare che il Fiscal Compact elimina definitivamente anche quell’esiguo margine di manovra fiscale previsto dal Trattato di Maastricht e dal Patto di stabilità e crescita”.

I calcoli della Commissione

Ad aprile 2014 la disoccupazione in Italia è arrivata al 13%. Ma quale sarebbe il valore di questa disoccupazione se l’economia italiana viaggiasse al suo pieno potenziale? L’8%? l’11%? La differenza non è da poco per valutare l’impegno richiesto al nostro Paese con il Fiscal Compact. Per calcolarla, la Commissione stima quella che nel linguaggio dei burocrati europei è chiamata Non-accelerating wage rate of unemployment o NAWRU, vale a dire il minimo livello di disoccupazione compatibile con una crescita stabile dei salari e per evitare fenomeni di inflazione.

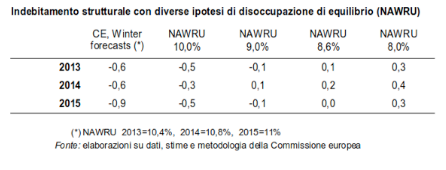

Senza entrare in dettagli tecnici, secondo la Commissione, tale tasso di disoccupazione di equilibrio per l’Italia sarebbe pari al 10,4% nel 2013 e salirebbe fino all’11% nel 2015. L’attuale disoccupazione effettiva (intorno al 13%) non è molto lontana da tale valore. Come dire che non è che gli effetti del ciclo economico e della crisi internazionale siano particolarmente gravi, l’Italia non potrebbe comunque abbassare la propria disoccupazione più di tanto. Se siamo in deficit, quindi, è quasi interamente “colpa nostra”.

Se la Commissione al contrario avesse detto che la disoccupazione di equilibrio per l’Italia è al 9%, le conclusioni sarebbero state opposte: la disoccupazione attuale (13%) è lontana dal valore di equilibrio o NAWRU perché siamo in una fase pessima del ciclo economico, e a questo va imputato il deficit. Come si vede dal diagramma, con un NAWRU al 9% di fatto saremmo già in una situazione di pareggio di bilancio, e quindi nessun altro sacrificio sarebbe richiesto. Con una disoccupazione all’8% saremmo addirittura in surplus e potremmo quindi ampliare la spesa pubblica per un rilancio dell’economia. Secondo le previsioni della Commissione, al contrario, come si vede dalla prima colonna l’Italia ha ancora un indebitamento strutturale e deve quindi fare ulteriori sacrifici nei prossimi anni per rispettare il pareggio di bilancio.

Diagramma ripreso da, “Pareggio strutturale: pacta servata sunt”, di Stefano Fantacone, Petya Garalova e Carlo Milani, pubblicato su Re:Vision

Sbaglia la Commissione o la Commissione?

La cosa forse più incredibile è che la stessa Commissione europea fissava per l’Italia un tasso di disoccupazione di equilibrio al 7,5% nel 2011 e ancora all’8,5% nel 2012. Cosa significa ad aprile 2014 dire che questo tasso è pari al 10,4% e arriverà fino all’11% tra due anni? Le possibilità sono due. La prima è che i calcoli della Commissione sono del tutto arbitrari, l’obiettivo viene spostato di volta in volta per confermare la necessità di ulteriore austerità e ulteriori tagli alla spesa pubblica.

La seconda, se invece i calcoli sono affidabili, è che la situazione in Italia sta rapidamente peggiorando, e non a causa del ciclo economico avverso, ma proprio perché sono le condizioni strutturali in Italia a degradarsi con una rapidità impressionante. La disoccupazione “minima” alla quale può ambire il nostro Paese era pari al 7,5% nel 2011 e schizza all’11% nelle previsioni del 2015. Si tratta di un vero e proprio crollo strutturale dell’intero sistema-Paese. Un Paese che negli ultimi anni ha seguito pedissequamente le richieste, i vincoli e le direttive in arrivo dalla Troika, e in particolare dalla stessa Commissione europea che oggi ci dice che la situazione continua e continuerà a peggiorare.

Questo continuo spostamento della disoccupazione “minima” verso livelli più alti, non è un riconoscimento del fallimento delle politiche imposte dalla Troika (e quindi dalla stessa Commissione) negli ultimi anni?

Cambiare strada. L’Italia dov’è?

Di fatto i dati in arrivo dalla Commissione portano a diverse considerazioni. Di fronte al peggioramento strutturale della disoccupazione appare piuttosto evidente la necessità di cambiare strada e di rimettere in discussione alla radice non solo il Fiscal Compact ma l’insieme delle politiche di austerità che, secondo la stessa Commissione che le ha promosse, ci stanno trascinando a fondo.

Ancora prima, non si tratta nemmeno di rimettere in discussione i trattati europei, ma di cambiare completamente l’approccio e la scala di valori di questa Europa. Nel discorso appena svolto, una volta di più la disoccupazione diventa un parametro da considerare per arrivare a stabilire i vincoli macroeconomici. Si parte da un dato livello di disoccupazione per vedere se rispettiamo il pareggio di bilancio, che è l’obiettivo finale. E’ semplicemente assurdo, dovrebbe essere l’opposto. Il parametro fondamentale dovrebbe essere ridurre la disoccupazione, andando successivamente a capire, dato un livello di disoccupazione, di inflazione e di altri parametri da raggiungere, quale debba essere il deficit ottimale.

Al di là dei singoli impegni, per quanto pesanti, sbagliati e controproducenti, è probabilmente questo l’aspetto più incredibile e meno compreso del Fiscal Compact. Viene sancito una volta per tutte che il tasso di disoccupazione, il benessere, la stessa vita delle persone sono delle variabili su cui giocare per rispettare vincoli e parametri macroeconomici che non hanno nessun fondamento o razionalità.

Per ribaltare l’attuale approccio, e comunque per essere in grado di contrastare le decisioni assunte, dovremmo giocare un ruolo da protagonisti in Europa. Le responsabilità sono dei burocrati europei? Sicuramente si. Ma nello stesso momento, sono di chi in Europa in questi anni avrebbe dovuto rappresentarci e difendere i nostri interessi. Probabilmente, prima di urlare che l’euro è un crimine, proprio quelli più critici contro le attuali decisioni dovrebbero come minimo fare un mea culpa e chiarire dov’erano e cosa hanno fatto in questi anni le persone che avrebbero dovuto rappresentare l’Italia al Parlamento e presso le altre istituzioni europee.

[scarica l’articolo in pdf]