Armi facili, più che democrazia: la lezione afgana

L'Afghanistan svela il flop del modello d'intervento internazionale che prevede una pioggia incontrollata di armi pesanti e leggere. Per tutti. Una strategia che si ripeterà

Armi e guerre non dovrebbero esistere. Ma la realtà, che è evidentemente ben diversa dall’auspicio, risulta anche peggiore di quanto potrebbe essere. E lo scenario culminato in Afghanistan nei mesi recenti mostra un modello di “esportazione della democrazia”, come si diceva qualche tempo fa, o di nation building (secondo il gergo tecnico), con enormi limiti strutturali. Benché con abbondanza di risorse. Gli Stati Uniti, in 20 anni di occupazione, ci hanno investito quasi mille miliari di dollari, tra aiuti diretti e indiretti, materiali e risorse finanziarie. L’Italia 8,7 miliardi di euro.

Nonostante ciò non v’è certezza – per essere benevoli – che l’intervento internazionale possa lasciare dietro di sé un Paese migliore. Rafforzato sul piano dei diritti e delle infrastrutture economiche, civili e sociali. Mentre c’è la convinzione che proprio quel tipo d’intervento, portato in aree di conflitto armato, incrementi notevolmente e per chiunque l’accesso a sistemi d’arma. Anche pesanti.

Armi come se piovessero

Armi, pochi controlli dopo la vendita. Spesso se ne perdono le tracce

Armi da guerra, leggere o informatiche. Dal rapporto del Sipri emerge un settore tracciato, ma con pochi controlli post-vendita. E molti passaggi di mano illegali

Una pioggia incontrollata di forniture belliche

Esaminate in tale prospettiva, le irruzioni dei talebani nei depositi di equipaggiamenti militari – forniti alle forze di sicurezza e difesa nazionali afgane (ANDSF) da parte degli Stati Uniti e della Nato – non configurano solo un grave episodio di diversion (di passaggio di mani indebito) di armamenti. Il più eclatante della storia recente. Sono invece l’esito finale clamoroso di una pioggia incontrollata di forniture belliche in un contesto prevedibilmente inadeguato a riceverle. Dove le competenze e le risorse necessarie per registrare e amministrare in sicurezza bombe, munizioni, elicotteri d’assalto, mortai… sono inadeguate.

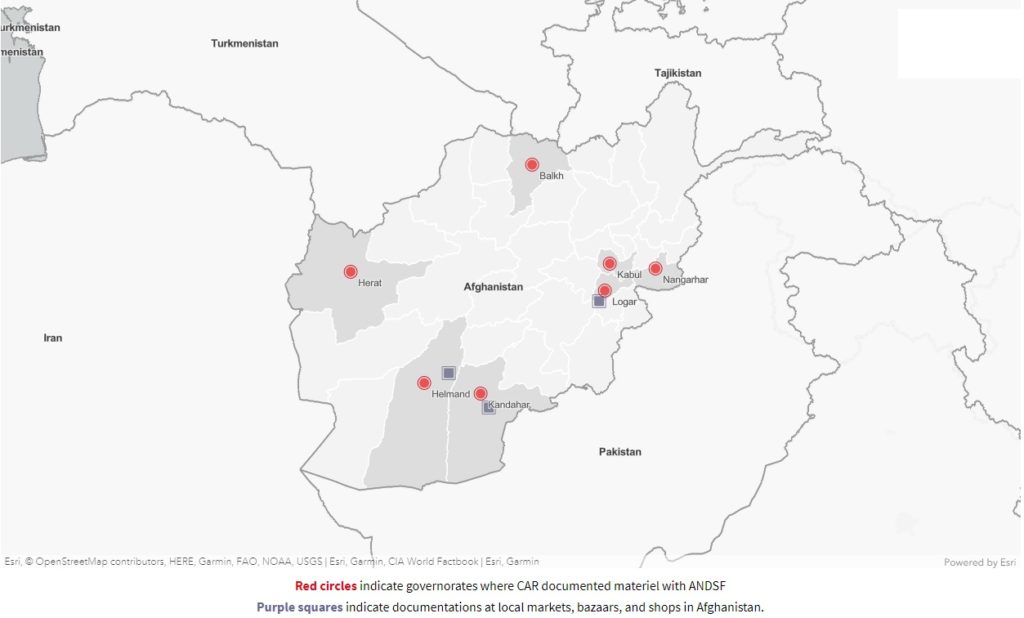

Come documenta un’approfondita analisi diffusa da Conflict Armament Research (CAR). Uno studio sul quale Valori ha chiesto una valutazione a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo e fondatore dell’Osservatorio Milex, e Andrea Edoardo Varisco, direttore dell’Arms Transfers Programme del SIPRI di Stoccolma.

CAR: l’Afghanistan come un supermercato (delle armi)

L’immagine dei talebani con armi di fabbricazione americana in pugno appare la sintesi perfetta di una strategia fallimentare, adottata per 20 anni in quel Paese. E, oggi come ieri, perpetrata anche altrove. L’organizzazione britannica CAR sottolinea infatti che l’accesso dei talebani alle armi e alle munizioni destinate alle forze di sicurezza afgane si è notevolmente ampliato durante l’occupazione. E sebbene ci siano prove e sequestri di ordigni ed equipaggiamento militare proveniente da sostenitori regionali esterni, l’avanzata del fronte islamista è stata alimentata in buona parte localmente.

Gli investigatori di CAR hanno sì documentato solo piccole percentuali (3%) di armi americane tra quelle trovate nella disponibilità dei talebani. Ma sostengono che «l’accesso prolungato del gruppo ad armi di piccolo calibro, armi leggere e munizioni all’interno del Paese ha limitato la dipendenza da linee di approvvigionamento esterne». E precisano che il campione sequestrato «identifica un costante dirottamento di attrezzature fornite dagli Stati Uniti negli anni precedenti la più recente offensiva talebana».

Armi statunitensi inviate all’ANDSF sono finite anche sul mercato nero e alle reti criminali. E anche di ciò i talebani, quando possibile, hanno certamente approfittato. Oltre al fatto che negli anni hanno potuto contare su approvvigionamenti offerti dalla branca locale dell’Isis (l’ISKP); su armi artigianali; e su quelle di produzione sovietica rimaste in uso da conflitti precedenti. E senza considerare le forniture entrate illegalmente nel Paese, specie a partire dall’Est Europa.

Problemi strutturali e paure per il futuro della regione

Casi sporadici, si potrebbe dire, ma CAR nella sua analisi va oltre. Accennando che i talebani avevano accesso a quantità significative di attrezzature fornite da ISAF (Forza internazionale di assistenza alla sicurezza) e poi della missione Resolute Support (RS), punta il dito su chi doveva vigilare. La consegna e il monitoraggio di questo equipaggiamento era infatti in capo al Combined Security Transition Command–Afghanistan. Al CSTC-A spettava gestire il supporto e l’assistenza internazionali alle forze locali. Comprese le donazioni di armi, gli stipendi, il carburante, e manutenzione delle attrezzature, fino a giugno 2021.

CAR, sulla base di rapporti ancora del 2009, ricorda carenze specifiche nella supervisione e nella responsabilità su quelle armi. E fa male scoprire che sistemi d’arma micidiali si sono “persi” talvolta per futili motivi. Per mancanza di guida chiara e mancanza di personale. Perché non venivano rispettati gli obblighi contrattuali di fornire i numeri di serie per le vendite militari americane all’estero. Perché l’inserimento dati di questi materiali veniva fatto a mano con troppi errori. E perché avveniva su sistemi informatici che moltiplicavano i dati o non dialogavano tra loro. Mentre bombe e proiettili sul terreno producevano effetti tutt’altro che trascurabili. Finanziati – meglio non dimenticarlo – da soldi pubblici.

Vignarca: miliardi di dollari per una strategia perdente

Un quadro preoccupante che richiama alla mente, con le dovute proporzioni e ben diverse intenzioni, La banalità del male. E su cui Francesco Vignarca ha un’opinione chiara: «Negli anni – spiega – gli Stati Uniti hanno inviato nel Paese centinaia di migliaia di armi, decine di migliaia di blindati, di Humvee… E circa il 40% di questi equipaggiamenti, stando alle dichiarazioni fornite nel corso del tempo dai funzionari della Difesa americana, non è noto dove sia finito.

Il problema non sono quindi i 1600 fucili individuati da CAR e finiti in modo illecito nelle mani dei talebani. Il problema sono i circa 100mila pezzi d’arma inviati alle forze militari regolari di cui parlavamo anni fa in Storia di una pallottola. 100mila pezzi forniti ai comandanti locali dell’esercito afgano. I quali certificavano di avere più uomini di quanti avessero per avere un surplus di armi da potersi rivendere al mercato nero».

«Il punto centrale è il modello di training che anche l’Europa sta riproponendo, ad esempio, nel Sahel. Come pure in Iraq, dove a breve l’Italia assumerà la guida del training delle forze militari locali. Un modello con un flusso di armamenti sovradimensionato senza avere, nel luogo di destinazione. Senza una struttura che questi armamenti è in grado di gestirli dal punto di vista tecnico e del controllo, rischiamo di creare un meccanismo per cui forniamo le bombe ai bambini.

Diamo strumenti letali in mano a chi non è in grado di amministrarli, oppure intende volontariamente alimentare un mercato parallelo. Questo indebolisce e rende insensato, scorretto e sbagliato anche quel pezzettino della cosiddetta “esportazione della democrazia” che consiste nel training delle forze armate».

Varisco: rischi dalle armi leggere per la stabilità regionale

Un giudizio articolato proviene anche dal SIPRI, l’autorevole istituto di ricerca per la pace svedese. Secondo Varisco, «mentre le armi importanti trasferite alle forze armate e di sicurezza afgane potrebbero non costituire una seria minaccia per la stabilità nei Paesi vicini o più lontano, le armi di piccolo calibro e leggere con le relative munizioni, al contrario, sono potenzialmente di maggiore preoccupazione». Varisco conferma infatti l’impossibilità di recuperare il controllo sull’arsenale ora in mano ai talebani, e che proprio l’ampia disponibilità nel Paese possa costituire un rischio per la sicurezza e la stabilità regionale.

«Personalmente – prosegue – ritengo che il modello di intervento di “nation building” abbia mostrato i suoi limiti e difficoltà intrinseche. […] In termini generali, penso che il rischio di diversione di armi sia sempre presente quando si trasferiscono armi in Paesi con infrastrutture fragili. Dovrebbero essere messe in atto misure per ridurre al minimo tali rischi, ed è un aspetto di cui anche l’UE dovrebbe tenere conto quando in futuro fornirà attrezzature militari a terzi partner nell’ambito del nuovo Fondo europeo per la pace. Spetta ai decisori stabilire se questo rischio è “tollerabile” o meno e, nel caso in cui sia ritenuto tollerabile, cercare di minimizzarlo attraverso adeguate misure di supervisione e responsabilità».

Nessun commento finora.