Carne e clima non vanno d’accordo: gli Inglesi tasseranno il cibo inquinante?

Un boom di produzione mai visto. Insostenibile l'impatto su clima e salute. Il Regno Unito pensa a una tassa per disincentivarne il consumo

Una tassa sul consumo di carne? Potrebbe essere il 2019 l’anno in cui, per la prima volta, un Paese sviluppato deciderà di introdurla. A compiere per primo questo passo potrebbe essere il Regno Unito. Ultima in ordine di tempo a premere fortemente sul Parlamento è stata in questo senso la deputata del partito dei Verdi britannico Caroline Lucas.

Lucas ha sostenuto l’ipotesi alla recente Oxford Farming Conference, l’incontro annuale di agricoltori provenienti da tutta la nazione, che si svolge nella cittadina resa celebre dalla sua università. Il meeting è stato perciò l’occasione per avanzare diverse proposte, a cominciare da quella di introdurre un regime di sostegno per gli allevatori, lungo la via di una transizione che punta ad un generale decremento del numero di allevamenti.

Dalla tassa sulla carne 41 miliardi di dollari di costi sanitari evitati

L’intervento della parlamentare ha sollevato un putiferio. Anche perché sostenuto da un recentissimo studio dei ricercatori dell’università di Oxford. Secondo l’indagine scientifica una tassa sulla carne potrebbe ridurre le emissioni globali di gas serra di oltre 100 tonnellate di biossido di carbonio equivalente. Ma soprattutto abbatterebbe il numero di decessi attribuibili al consumo di carne rossa e lavorata di 222mila unità, facendo risparmiare fino a 41 miliardi di dollari in costi sanitari correlati a livello mondiale.

E un dibattito rovente, a cui stanno prendendo parte diverse personalità, è ancora in corso. Perché che sia motivata dai rischi per la salute degli inglesi connessi a un consumo eccessivo di carni rosse, oppure sospinta da sempre più impellenti ragioni climatiche, in discussione c’è molto più di una bistecca.

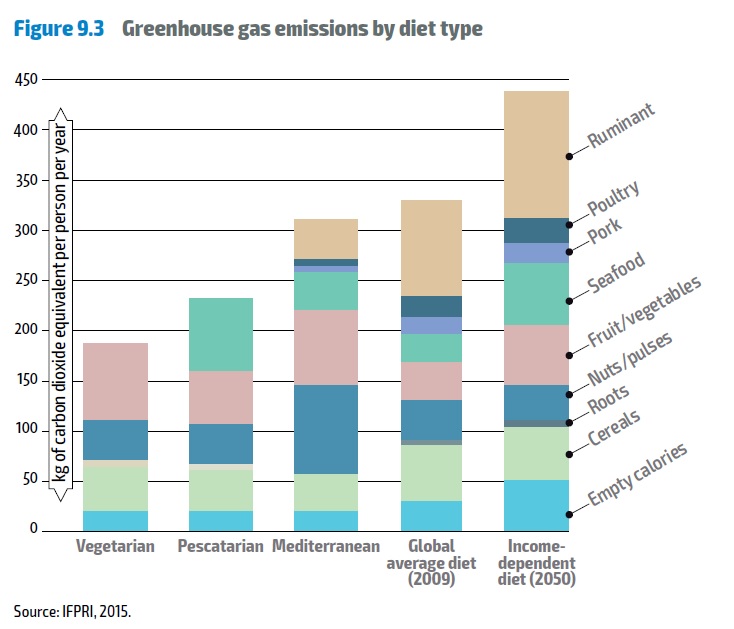

C’è una trasformazione della dieta globale per contribuire alla lotta contro il riscaldamento delle temperature. D’altro canto numerosi studi scientifici denunciano il peso insostenibile dell’allevamento intensivo, specialmente di bovini, nell’emissione di gas a effetto serra.

Carne boom nel 2018, e proiezioni alle stelle verso il 2080

Secondo la FAO nel 2017 ben 323 milioni di tonnellate di carne sono state prodotte in tutto il mondo. Un valore record che si traduce in un numero di animali macellati intorno ai 65 miliardi, ovvero circa 2mila al secondo. Al di là di ogni considerazione etica messa in campo dagli animalisti o da chi ha sposato una dieta povera o scevra di carne, si tratta di un livello di produzione con enormi implicazioni ed effetti sull’ambiente.

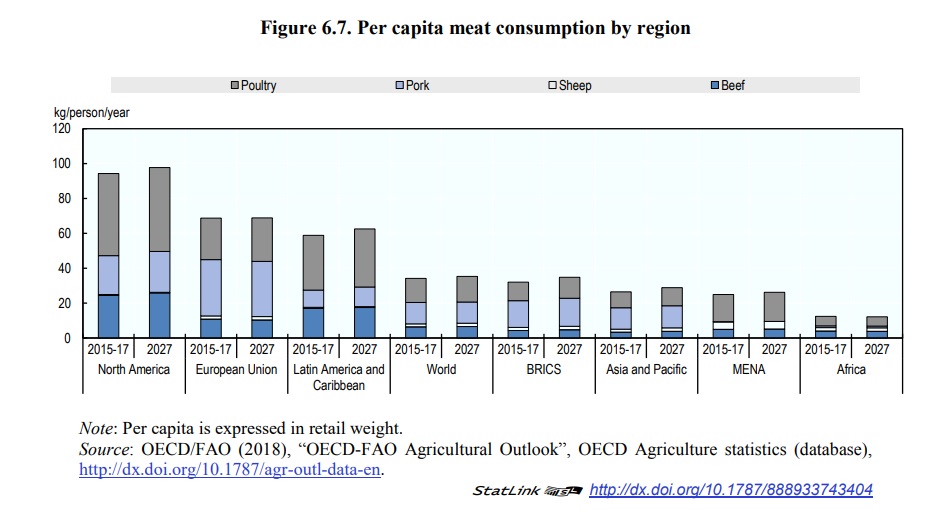

Tanto più se il trend non sarà modificato, sia in termini assoluti di quantità che per tipologia di allevamento. Infatti, benché nell’ultimo cinquantennio sia cresciuta la produzione di tutti i principali tipi di carne, le rispettive quote di mercato sono andate incontro a qualche variazione.

In particolare, l’incremento più marcato si è registrato per il pollo, la cui carne è passata dall’occupare un misero 12% della quota complessiva dell’offerta nel 1961 a toccare nel 2013 il 35%. Un balzo impetuoso che la carne di manzo e di bufalo non hanno mostrato, attestandosi al 22% circa, sempre nel 2013. La quota delle carni suine è rimasta più costante, mantenendosi intorno al 35-40% del totale.

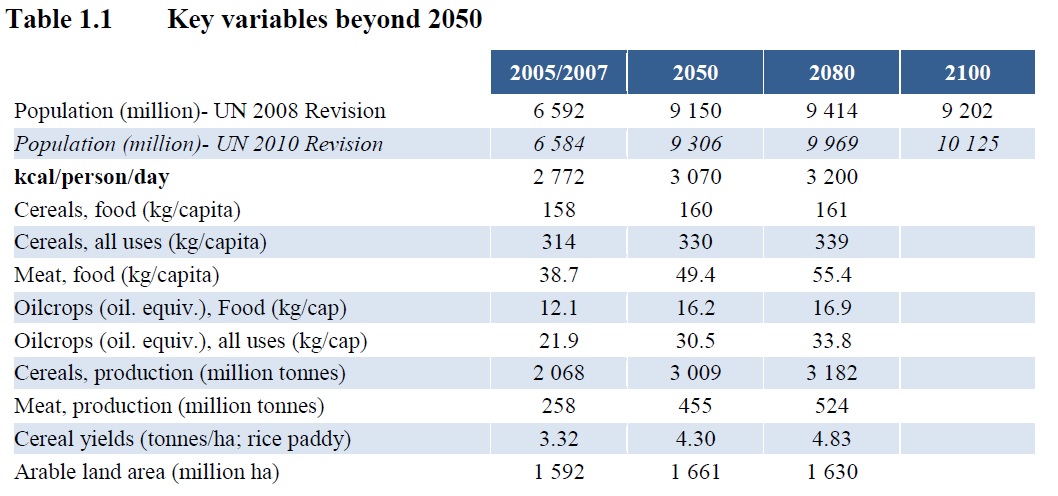

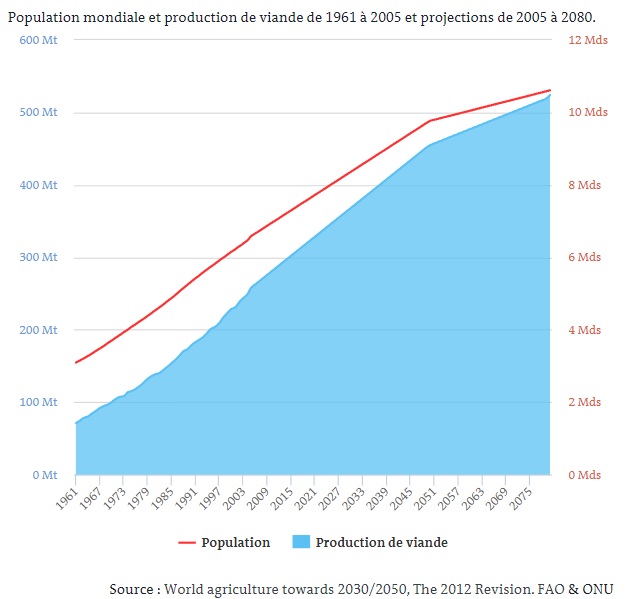

Ciò che preoccupa sono però le tendenze. Passata da 70 milioni di tonnellate del 1961 ai 330 milioni di tonnellate nel 2018, grazie alla massiccia industrializzazione della zootecnia, la produzione di carne dovrebbe comunque continuare a crescere nei prossimi decenni, specialmente nei Paesi emergenti. Potrebbe raggiungere 524 milioni di tonnellate nel 2080, secondo alcune proiezioni elaborate dalla FAO, quasi il 60% in più di oggi.

Clima, carne di manzo prima imputata

E veniamo agli impatti ambientali delle carni e del cibo. Un tema quanto mai d’attualità. Tanto da risultare al centro di numerose pubblicazioni diffuse da enti abitualmente dediti allo studio dei cambiamenti climatici (qui un’interessante articolo uscito su «Nature» del 2018 e un’altro sull’impronta idrica di «Elsevier»), come pure dalla stessa FAO.

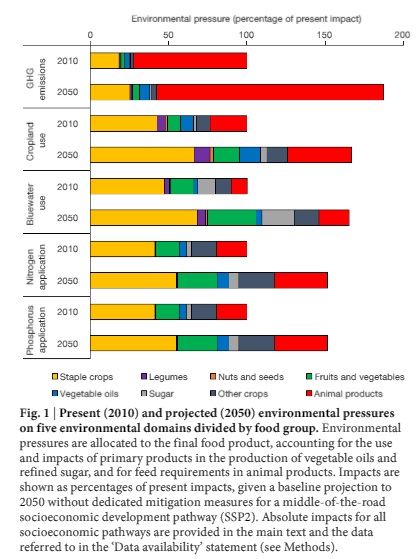

In discussione infatti non c’è solo il modello di produzione alimentare – che include ovviamente la carne – ma anche quello della calibratura delle diete della popolazione mondiale (oltre 10 miliardi di persone nel 2100).

Il nodo dell’efficienza complessiva

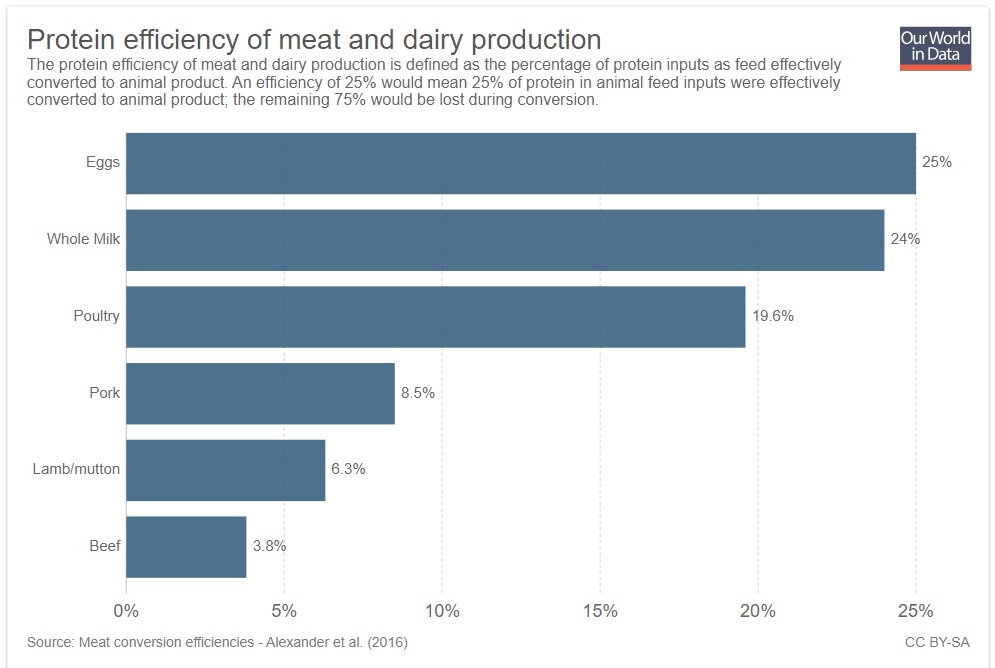

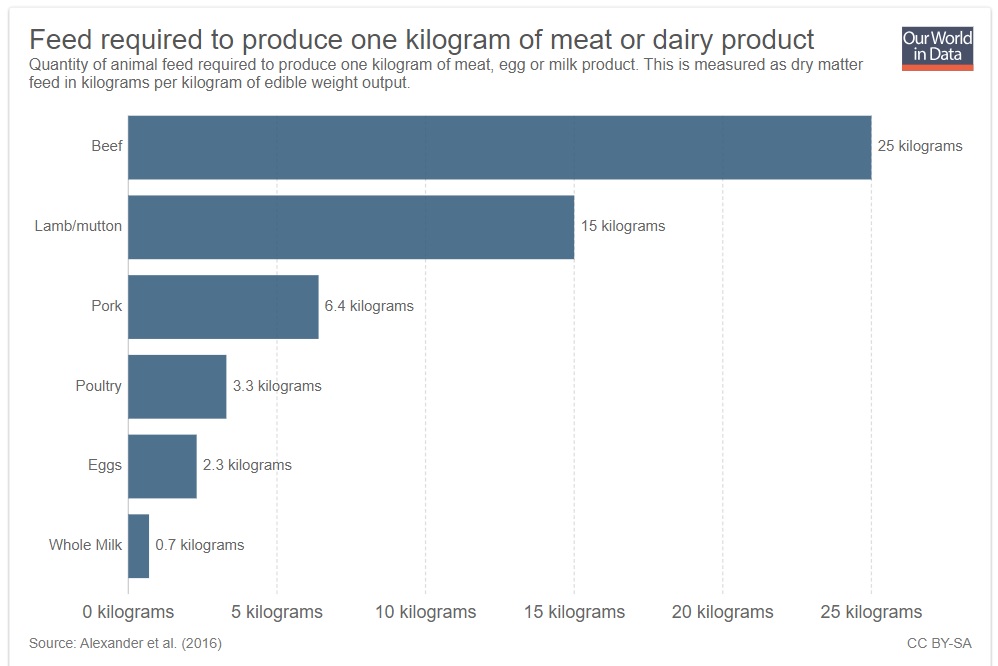

Il punto chiave è l’efficienza complessiva dell’allevamento intensivo, che registra uno sbilanciamento sfavorevole tra input e output. In pratica i costi costi e gli impatti (in termini di consumo di terra e mangimi, nonché di quantità di emissioni climalteranti prodotte) sarebbero decisamente maggiori dei benefici (ovvero la fornitura di proteine).

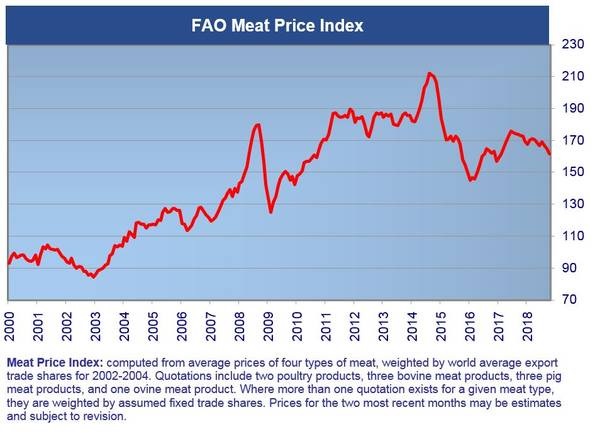

Complici fattori economici come la riduzione dei prezzi e l’aumento di reddito nei Paesi emergenti, che genera un progressivo e diffuso maggior accesso al consumo di carne, l’alimentazione di origine animale risulta essere sempre più un’acerrima nemica del clima. La carne è di gran lunga l’alimento che più incide sulle emissioni di gas climalteranti (GHG). E la sua quota di contributo al global warming aumenterà nei prossimi decenni.

Ma per non fare di tutta la carne un fascio, va anche detto che non tutti gli allevamenti sono dannosi allo stesso modo. Il dito è puntato innanzitutto sui ruminanti. Un chilogrammo di carne bovina equivale a 27 chilogrammi di gas serra, mentre la produzione della stessa quantità di agnello ne varrebbe addirittura 39. Molto meno di quanto venga attribuito a maiale (12,1 kg), tacchino (10,9 kg) e pollo (6,9 kg).

E se non bastasse l’emissione diretta di GHG (molta parte dovuta ai processi di digestione degli animali che immettono grandi quantità di metano in atmosfera), la produzione di carne – sempre con le dovute differenze tra ruminanti, suini e avicoli – risulta anche poco efficiente. Sia perché, a paragone di alimenti come uova e latte, la carne restituisce all’uomo una percentuale delle proteine spese per produrla decisamente inferiore. Sia perché la quantità di nutrimento necessaria a produrre un chilo di carne è assai superiore a quella consumata per latte e uova.

L’idea di un’etichetta ambientale

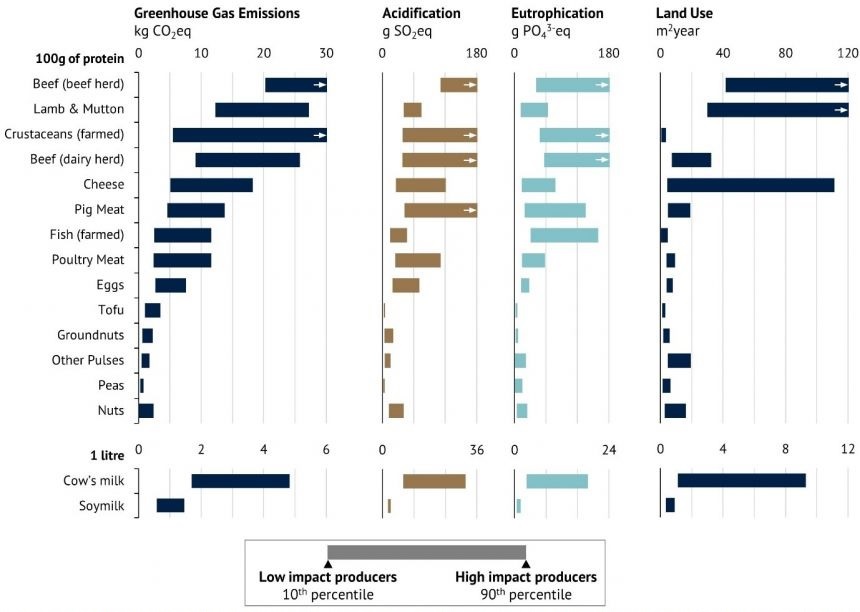

Da Oxford siamo partiti, ad Oxford torniamo, in conclusione. Perché proprio dagli studiosi del blasonato ateneo arrivano ulteriori dati e la proposta di un’etichetta ambientale. L’idea è di avere uno strumento d’informazione in grado di riassumere alcuni indicatori importanti, come l’uso dell’acqua, l’eutrofizzazione e l’acidificazione. La sua introduzione potrebbe però inserire definitivamente la carne – e non solo – nella lista dei nemici del clima.

In un’altra recente ricerca, pubblicata sulla rivista «Science», che ha analizzato migliaia di agricoltori e allevatori e i loro prodotti, gli scienziati britannici hanno infatti rilevato enormi differenze. Ci sono produttori di carne bovina ad alto impatto, che generano fino a 105 kg di CO2 equivalenti e utilizzano 370 m2 di terreno per 100 grammi di proteine. Altri invece hanno impatti ben inferiori, con valori anche 50 volte più bassi. Discorso analogo per chi coltiva fagioli o piselli. Gli scienziati hanno poi evidenziato come l’acquacoltura possa emettere più gas serra degli allevamenti di mucche. O che una pinta di birra può generare tre volte più emissioni e utilizzare quattro volte più terra di un’altra.

Un’altra condanna per carne, latte e formaggi

In ogni caso, le rilevazioni, dettagli e discrepanze a parte, continuano a mettere sul banco gli stessi imputati. Carne, latte vaccino e formaggio. Assolti invece alimenti vegetali e legumi. Nello specifico, anche i migliori metodi di produzione riscontrati per gli alimenti di origine animale non bilanciano il minore impatto di quelli vegetali. «Ad esempio, un litro di latte vaccino a basso impatto utilizza in media quasi due volte più terra e genera quasi il doppio delle emissioni di un litro di latte di soia».

E così la sentenza di condanna finale è scritta: «Diete prive di prodotti animali, offrono maggiori benefici ambientali rispetto all’acquisto di carne o prodotti caseari sostenibili».

Nessun commento finora.