«Il nemico non è la carne rossa ma il nostro modello di sviluppo»

Andrea Calori (presidente Està): per costruire una dieta globale sostenibile non serve accusare un solo alimento. Fondamentale un'alleanza tra scienza, finanza, governi, produttori e consumatori

Se il mondo vuole cambiare il proprio cibo deve anche cambiare il modello di consumo, produzione e – a maggior ragione – quello del proprio sviluppo. Questo è solo uno dei temi messi sul tavolo e approfonditi da Andrea Calori, presidente di EStà – Economia e Sostenibilità (Centro di ricerca e formazione indipendente su economie sostenibili). Nonché consulente tecnico-scientifico della Food Policy di Milano.

Uno spunto di riflessione emerso a proposito del nuovo studio (Food in the Anthropocene – The EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems) pubblicato dalla EAT Commission, che propone una dieta globale sostenibile per i 10 miliardi di individui che saremo nel 2050. Una dieta migliore per la salute dell’uomo ed efficace nel contrasto dei cambiamenti climatici in atto. Elaborata attraverso un lavoro durato due anni da un gruppo di 30 scienziati da tutto il mondo. Una commissione, appunto, che fa capo alla prestigiosa rivista scientifica «Lancet» ed è finanziata dal think tank EAT della fondazione norvegese Stordalen.

La dieta che salverà noi e il Pianeta. Meno carne e più verdure contro il climate change

Quali sono gli aspetti più significativi dell’analisi della Eat Commission?

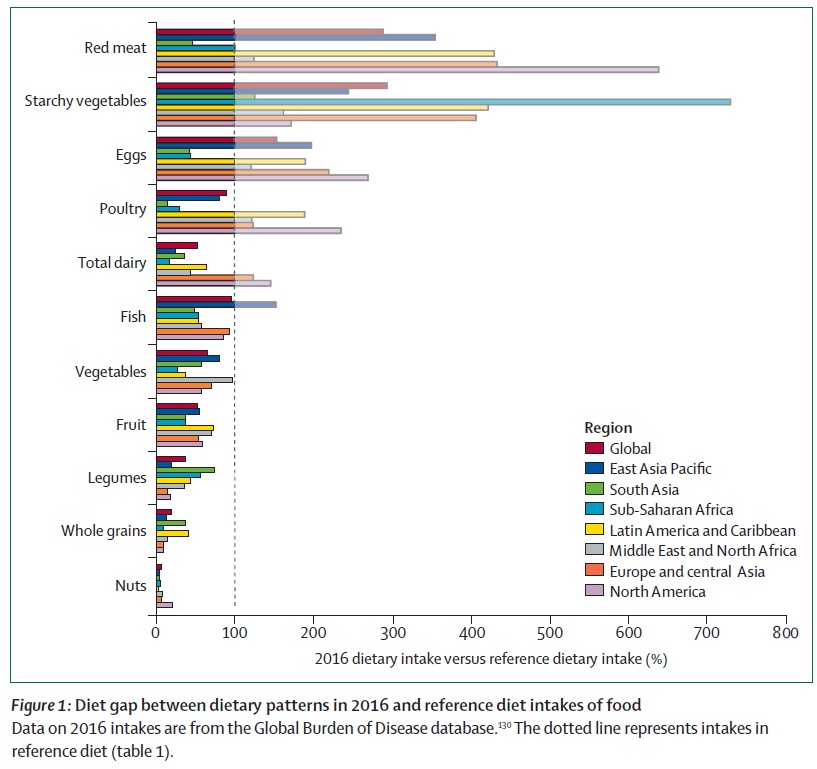

«Nel rapporto ci sono due aspetti che vale la pena notare. Innanzitutto il fatto che, oltre alla critica dell’eccessivo consumo di carne rossa, piuttosto diffusa, si faccia accanto un ragionamento simile che riguarda altri tipi di alimenti di base in diete povere di proteine, come il platano e certi tuberi. Questo risulta interessante sul piano politico, sottraendosi quindi alla modalità in cui si punta il dito contro qualcuno in particolare, facendone una sorta di nemico.

Accusando solo la carne rossa si rischia infatti di non riuscire a fare un ragionamento complessivo sulle diete sostenibili. Invece, porre l’attenzione anche ad altri alimenti che generano problemi analoghi, incluso quello dei cambiamenti climatici, appare come un approccio più convincente, che, attraverso il metodo scientifico, allarga la base di riferimento sulla quale intervenire».

Parlava di due elementi… Qual è il secondo?

«Il secondo elemento da sottolineare, sempre di carattere politico, e di posizionamento politico della discussione in particolare, è l’importanza di ribadire certi concetti da parte di soggetti portatori di diversi punti di vista. Concetti e risultati di per sé non nuovi, ma che acquistano ulteriore peso. Perché provengono da una parte da una realtà come EAT Foundation, che recentemente si è spesa molto su questi temi, e dall’altro lato a partire da una rivista scientifica di grande prestigio come «Lancet».

Tra l’altro è da notare anche la composizione della EAT Foundation, organismo di origine piuttosto recente. Si è posizionata subito in maniera molto decisa, con una advocacy di alto livello e molto basata su evidenze scientifiche. È nuova, ricca e scientificamente fondata.

Dietro la fondazione c’è un think tank che include soggetti molto diversi, dall’esperto di diete a quello di cambiamento climatico, ai futurologi… e non si occupa quindi solo di cibo, ma di ambiente, di modello di sviluppo, di energia… Il committente del rapporto raccoglie e integra punti di vista e competenze fortemente differenziate. E questo di per sé è un aspetto importante».

Quali sono le politiche che possono essere messe in campo per modificare i modelli di produzione e consumo nella direzione indicata dal rapporto?

«Innanzitutto c’è il tema della differenziazione delle diete. E, se il ragionamento deve essere sistemico, abbiamo bisogno di forti alleanze. Un’alleanza della scienza, un’alleanza di fondazioni, un’alleanza di finanza, un’alleanza di governi, un’alleanza dei produttori. Un lavoro sulla differenziazione delle diete lo puoi fare solo se hai una convergenza tra gli stili di consumo, i produttori e le loro associazioni e le istituzioni pubbliche e politiche.

Al di là dei dati e delle indicazioni su quanta carne o mais consumare, sulle emissioni di CO2, dal rapporto emerge molto chiaramente la necessità di modificare il modello di sviluppo. Il cibo diventa il punto di vista per ragionare su un modello diverso».

Il rapporto pare trascurare il peso delle città nell’adozione di queste politiche. Anche se in esse vivrà il 66% della popolazione mondiale entro metà secolo…

«Come sappiamo, il consumo di un alimento come la carne rossa è strettamente correlato all’incremento del reddito pro capite, con un picco di eccessi riconosciuto agli Stati Uniti, ma che non riguarda solo loro. E questo processo è fortemente collegato allo sviluppo delle grandi metropoli. I Paesi più ricchi sono quelli che hanno le città più sviluppate. Ma se la soluzione prefigurata sottotraccia dal rapporto è di tipo sistemico e punta a un riequilibrio sostanziale delle diete, il tema delle città non può essere secondario.

Basti pensare come appaia assurda l’adozione di diete fortemente caloriche se non svolgi lavori particolarmente dispendiosi sotto questo punto di vista. Se non sei l’operaio che compie attività davvero pesanti o il minatore o il contadino. Se insomma il rapporto allude al cambiamento del modello di sviluppo, va detto che quest’ultimo è necessariamente collegato alla crescita delle città, la quale non necessita di un altissimo fabbisogno calorico per la propria sopravvivenza e sussistenza. È l’esemplificazione dell’assurdità di uno stile di consumo, da cui deriva l’attuale modello di produzione, dannoso per la stessa vita delle persone».

https://www.facebook.com/Valori.it/videos/895468360842203/

Nessun commento finora.