La moda compulsiva salva il petrolio e condanna l’ambiente

I marchi globali della moda pompano le vendite all'estremo e puntano sulle fibre sintetiche. I petrolieri esultano, la Terra e le tasche dei consumatori soffrono

Moda e abbigliamento sono sempre più croce e delizia dello sviluppo recente. Ma soprattutto stanno affermandosi come elemento di criticità estrema per il futuro del Pianeta. Tutta colpa dei meccanismi, ormai rodati, del cosiddetto fast fashion. Termine inglese e “neutro” per sdoganare gli acquisti compulsivi, che preoccupano per l’attuale ritmo di consumo delle risorse che essi impongono e per il rischio che – come già per la filiera della plastica – diventi ulteriore valvola di sfogo per una antistorica economia basata sul petrolio. D’altro canto il greggio e chi ci lucra sono stati già traditi dal settore automotive e minacciati dai venti di transizione energetica che spirano in tutti in campi. Qualche altra valvola di sfogo va trovata per mantenere i bilanci con segno “+”.

L’insostenibilità crescente del settore tessile

L’impatto economico diretto che il settore industriale della moda ha creato a livello globale è innegabile, pur tra mille distorsioni e distinguo. Basti pensare ai quasi 1500 miliardi di dollari di valore del mercato dell’abbigliamento stimati per il 2017, con un incremento del 4,4% sull’anno prima (dati Consumer Market Outlook 2018 di Statista); o ai circa 60 milioni di occupati nel mondo. Tuttavia, il suo peso sociale e ambientale pare sempre meno sostenibile. Storie deplorevoli come quella dei salari da fame pagati dal colosso svedese H&M a fronte di profitti miliardari sono esemplari di tale insostenibilità.

H&M, la moda iniqua: 2,6 miliardi di profitti ma i salari sono da fame

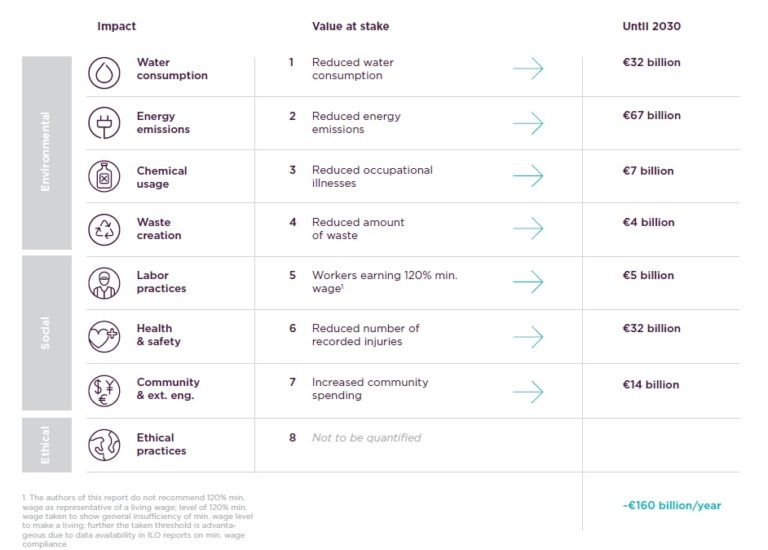

Non a caso, inoltre, un’analisi del Boston Consulting Group realizzata lo scorso anno calcolava che l’economia mondiale guadagnerebbe circa 160 miliardi di euro l’anno se l’industria tessile affrontassero con successo temi come il consumo di risorse idriche, la gestione dei reflui e dei rifiuti, le emissioni climalteranti o i danni per la salute dei lavoratori.

Group, 2017

Moda, è shopping boom: il 60% in più rispetto al 2000

Il problema non è la moda in sé, questo è ovvio. Ma i meccanismi con i quali la moda del XXI secolo progetta e punta al profitto. Intuire il perché è facile. Basta considerare i numeri vorticosi su cui i suoi protagonisti si sostengono.

Su un pianeta popolato da circa 7,6 miliardi di persone la corsa ad una crescita costante della produzione ha permesso di registrare 154 miliardi di pezzi d’abbigliamento venduti nel 2017 (+2,3% sul 2016).

Cifre concepibili solo se si pensa che, stando ad uno studio McKinsey del 2015, un colosso come Zara è in grado di sfornare 24 nuove collezioni ogni anno. Mentre i colleghi di H&M si limitano ad una media tra 12 e 16, aggiornate settimanalmente. Una tendenza alla moltiplicazione dell’offerta che risulta parossistica, ma è condivisa.

Tra tutte le aziende di abbigliamento europee esaminate, infatti, il numero medio di collezioni di abbigliamento risulta più che raddoppiato nel primo decennio del secolo (da due all’anno nel 2000 a circa cinque nel 2011).

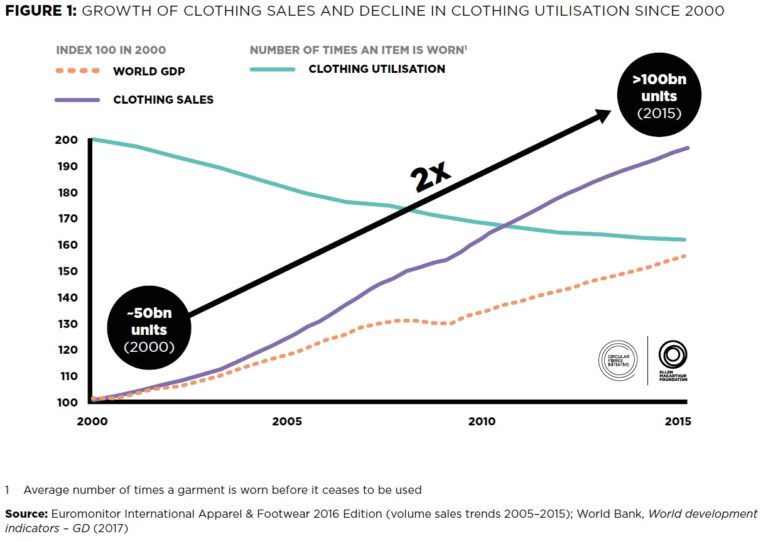

E così, dal momento che per ogni persona sono disponibili ogni anno 20 nuovi capi prodotti, l’inseguimento di modelli culturali ed estetici – sempre più condizionati da marketing e pubblicità – ha fatto sì che oggi acquistiamo il 60% in più in abbigliamento rispetto al 2000. Si tratta perciò di una spinta alla produzione e al consumo che non può non avere tangibili conseguenze anche sul piano ambientale.

La moda emette più CO2 di navi e aerei

A dirlo è un’analisi pubblicata su una testata scientifica autorevole come Nature.com, secondo cui la produzione tessile «è una delle industrie più inquinanti, producendo 1,2 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente (CO2e) all’anno, ovvero più emissioni dei voli internazionali e della navigazione marittima». Un dato notevole che si accompagna ad una valutazione negativa dell’impatto del settore sotto diversi aspetti. Innanzitutto consumi di acqua e di suolo.

Rispetto al passato, quando la qualità dei vestiti e il valore dell’affezione allungavano la vita del nostro guardaroba, ogni capo si indossa meno prima di essere smaltito, facendo crescere il livello delle emissioni di produzione relative.

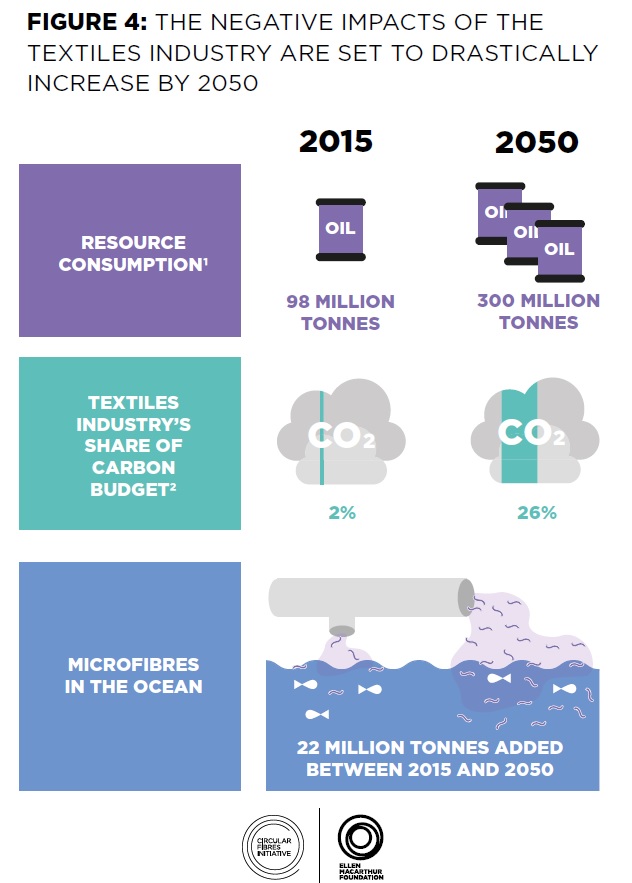

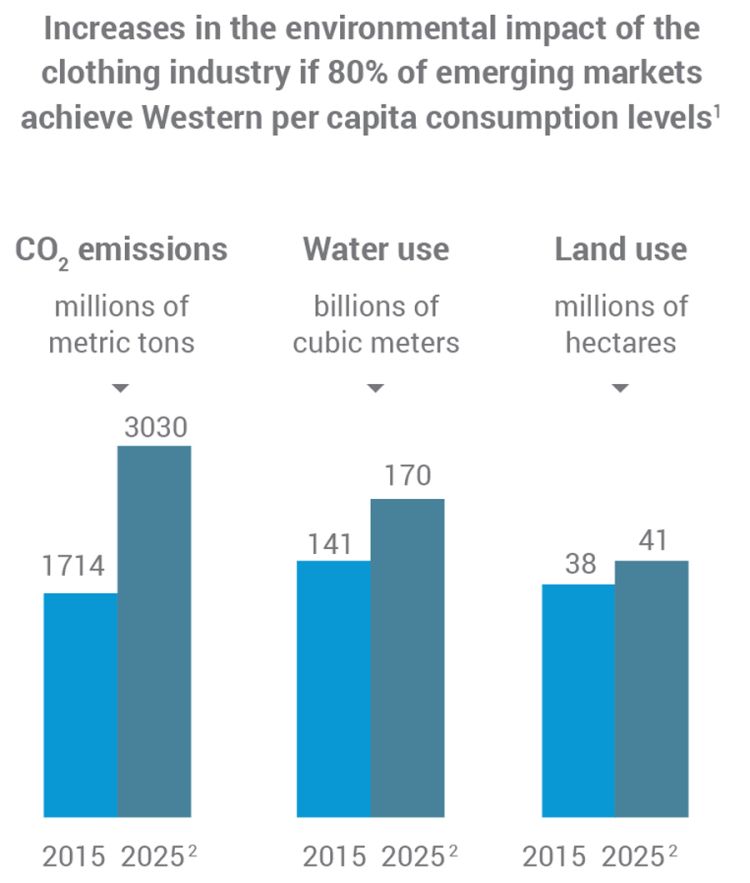

Non solo. Visto l’aumento più lento dei prezzi dell’abbigliamento rispetto a quello di altri beni e con gli attuali ritmi di vendita, in presenza di un’espansione globale della classe media, potremmo assistere a «una triplicazione del consumo di risorse entro il 2050 (rispetto al 2000)». Uno scenario inquietante considerando che attualmente l’industria della moda sarebbe responsabile di circa il 5% delle emissioni globali totali.

Poliestere batte cotone. E la moda punta tutto sul petrolio

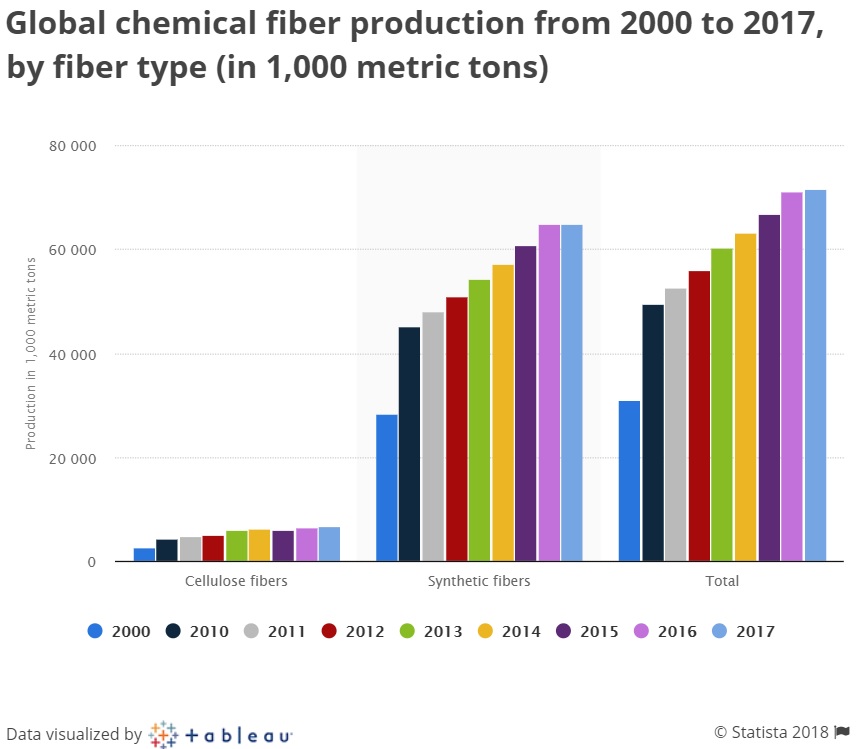

Ma c’è di più. Perché, salvo cambi di rotta, moda e tessile sembrano proiettati ad assorbire un’offerta di petrolio sempre maggiore. Ingrassando innanzitutto le principali multinazionali della chimica. Ed è in gran parte merito dell’impiego massiccio di fibre sintetiche (da non confondersi con quelle artificiali) e, in particolare, di poliestere.

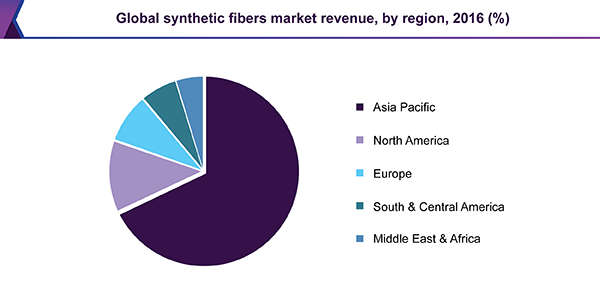

Un mercato globale da oltre 50 miliardi di dollari (51,2 nel 2016) a trazione produttiva asiatica. Con protagonisti che si chiamano Toray Industries, DuPont, Lenzing, Indorama, Mitsubishi Chemical Holdings, Reliance Industries Limited, China Petroleum Corporation.

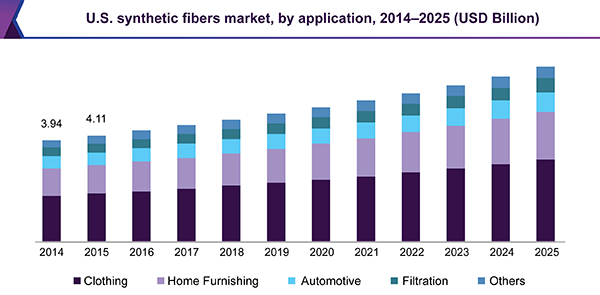

Fibre sintetiche, l’abbigliamento guida la domanda

In questo mercato delle fibre sintetiche il tessile per abbigliamento è protagonista soprattutto insieme ad arredamento e automotive. E poiché le emissioni di gas climalteranti (responsabili del cambiamento climatico) dipendono in parte dal tipo di materiale, la questione della responsabilità sociale e ambientale diventa impellente. Il poliestere è infatti oggi il tessuto più utilizzato nell’abbigliamento, dopo aver scalzato il cotone all’inizio del XXI secolo.

Non vogliamo per questo dimenticare che il cotone è una coltura “vorace”: anche la sua produzione ha un pesante impatto sul consumo di suolo e di acqua. Ma il confronto tra i due tessuti in tema di CO2 è impari. Secondo uno studio del 2015 (Sustainable Apparel Materials) la produzione di una singola t-shirt di poliestere emette 5,5 kg di CO2 contro 2,1 dello stesso capo fatto di cotone.

Un dato che, tra gli altri, concorre a far sì che siano in molti a considerare un freno imposto alla produzione come sostanziale rimedio. Un freno alla bulimia di risorse dell’industria tessile.

Tanto più se si pensa che, stando a un altra ricerca McKinsey, il riciclaggio delle fibre è molto limitato: quasi il 60% di tutti gli indumenti prodotti viene smaltito entro un anno dalla produzione. Il che significa rifiuti in discarica o negli inceneritori. E meno dell’1% del materiale utilizzato per la produzione di abbigliamento viene riciclato all’interno del settore. Mentre circa il 13% verrebbe riciclato per l’uso in altri comparti.

Nessun commento finora.