L’Italia abbandona il suo mare: 8800 km di coste ma zero navi per fare ricerca

La denuncia è di Silvio Greco, direttore scientifico di Slow Fish: la lacuna danneggia la nostra pesca e i pescatori, baluardo cruciale nella lotta alla plastica

«L’Italia, con i suoi oltre 8mila km di costa, non ha una barca oceanografica per la ricerca sugli ecosistemi marini. Non ce n’è una pubblica e neanche privata, da quando quella del CNR è stata danneggiata. L’Italia non ha un batiscafo. Non ha, insomma, alcuna piattaforma marina per la ricerca. E, senza una barca e un batiscafo, ricerca non ne fai».

Le parole di Silvio Greco, biologo marino, ricercatore e presidente del comitato scientifico di Slow Fish, sono un grido di denuncia, misto di rabbia e sofferenza, lanciato da chi il mare lo ama e ben conosce quale patrimonio naturale, umano ed economico collettivo rappresenti. Greco ricorda la fine dell’ultima grande nave italiana per la ricerca oceanografica, la Urania del Cnr, demolita nel 2018 dopo essersi semidistrutta precipitando dai sostegni quando era in cantiere a Livorno per rimessaggio, ad agosto 2015. Un incidente con una vittima e tre feriti. E una perdita infrastrutturale grave per il “sistema mare” nazionale.

«Eppure – prosegue Greco – basterebbero un peschereccio oceanografico e un batiscafo per avere delle conoscenze reali lo stato delle risorse del nostro mare, e quindi avere adeguate capacità di gestione. È inaccettabile che il Paese con la seconda flotta di pesca del Mediterraneo non abbia una piattaforma marina di ricerca per fare un qualsiasi campionamento. È una responsabilità enorme nei confronti della Convenzione di Barcellona e della tutela della biodiversità».

A chi competerebbe una questione del genere?

«È un tema che riguarda la presidenza del Consiglio dei ministri. Perché sicuramente si tratta di un tema di interesse sì per il ministero dell’Ambiente, ma lo è anche per il ministero delle Politiche agricole che sovrintende la pesca, e lo è per quello della Sanità, dei Trasporti e dello Sviluppo economico, perché si parla di traffico marittimo e di porti, ma anche di erosione delle coste… Ecco cosa vuol dire “mare bene comune” (lo slogan dell’edizione 2019 di Slow Fish, conclusasi pochi giorni fa a Genova, ndr). Perché va declinato nella complessità del sistema e deve trovare risposte complessive. Deve determinare una chiamata alla responsabilità di tipo governativo generale. E invece niente si sta muovendo per avere una nave oceanografica per le nostre acque costiere e mediterranee».

Una nave simile aiuterebbe anche a monitorare la diffusione del pericolo numero 1, la plastica. Stando ai dati diffusi proprio da Slow Fish sono quasi 180mila le particelle di microrifiuti plastici inferiori ai 5 mm ritrovate su ogni km quadrato di superficie marina.

Il mondo della pesca può intervenire in qualche modo?

«Fino ad oggi il mondo della pesca in Italia, quando raccoglieva i rifiuti nelle proprie reti, non poteva che ributtarli a mare. E teniamo conto che di 100 kg raccolti da una rete a strascico circa al 80% è composto da rifiuti e pesci sotto taglia. Questa plastica non era possibile sbarcarla, pena l’arresto, per non avere l’autorizzazione al trasporto dei rifiuti. Ora, con la promulgazione del decreto Salvamare, è possibile. E ci si augura che i pescatori comincino a trattenere questi rifiuti per condurli in porto e smaltirli correttamente. Anche perché questa è una delle poche possibilità per ridurre significativamente la plastica depositata sui nostri fondali. Che ormai è presente in quantità impressionanti. Si tratta perciò di sistematizzare queste pratiche.

A Slow Fish 2019 abbiamo lanciato un’iniziativa chiamata Fishing for litter, e lo scriveremo nella Carta di Genova che stiamo preparando, chiedendo alle confederazioni della pesca di coinvolgere i soci a livello nazionale.

#SlowFish 2019 lancia la ricetta per il futuro dei nostri mari: «Dobbiamo cambiare le nostre abitudini: pescare meno e meglio, coltivare alghe e più molluschi. Insomma, un vero salto culturale in cui Slow Food deve assumere un ruolo guida https://t.co/xC9BkUuttr

— Slow Food Italia (@SlowFoodItaly) May 12, 2019

Ma naturalmente vorremmo che vi fosse una partecipazione diretta da parte delle istituzioni, con delle risorse.

Se tutte le barche che fanno pesca a strascico in tutti i Paesi che si affacciano nel Mediterraneo raccogliessero e smaltissero nei porti i rifiuti raccolti, nel giro di un anno potremmo cambiare i fondali».

E come si coinvolgono i pescatori?

Sarebbe anche facile, basterebbe chiederglielo. I pescatori sono gente seria. Basterebbe fornire loro l’attrezzatura, i contenitori in cui stivare i rifiuti raccolti e creare delle stazioni nei porti in grado di riceverli, in modo che non fosse lasciato a chi lavora sul mare la fatica di scovare dove mettere questi materiali. Bisogna creare un’isola ecologica in ogni punto di sbarco, in ogni porto e porticciolo. E sicuramente i pescatori collaborerebbero volentieri. Anche perché, se i pescatori riducono la quantità dei rifiuti, migliora il loro lavoro. Il vantaggio del decreto Salvamare è che i pescatori, in queste situazioni, non possono essere inquisiti, multati o, peggio ancora, arrestati per traffico di rifiuti. Ma serve che questo processo diventi strutturale e si avvalga anche di un contributo del governo.

Approfondimento

Un mare senza pesci? Una specie su 3 è pescata troppo

La salute degli habitat oceanici è minacciata anche dalla plastica: il 95% è sui fondali

Pescatori amici del mare, quindi, ma la FAO denuncia un sovra-sfruttamento delle riserve di pesce…

«Per alcune specie io credo che la sofferenza degli stock ittici sia anche superiore a quanto restituisce la fotografia del rapporto SOFIA 2018 della FAO. Abbiamo senz’altro un problema di overfishing. Con una contraddizione. Che l’Unione europea da svariati anni impone all’Italia e ad altri Paesi di ridurre la flotta di pesca: cosa che è accaduta, tant’è che si è quasi dimezzata negli ultimi anni. Ciononostante i volumi del pescato non diminuiscono.

Cos’è che non va? Il fatto che non si considera che le nuove imbarcazioni hanno motori sofisticati e strumenti e sistemi elettronici di bordo, scandagli e sonar per la pesca pelagica in grado di individuare i branchi di pesce prima ancora che il peschereccio salpi dal porto.

Ogni peschereccio industriale può prelevare in un solo giorno il pescato che una flotta di 56 piroghe mauritane cattura in un anno. «La pesca industriale sta effettivamente creando più fame nel mondo». https://t.co/lAkg9NMosP

— Slow Food Italia (@SlowFoodItaly) May 12, 2019

Bisogna quindi ragionare in maniera diversa. Bisogna fare in modo che le popolazioni degli organismi marini possano recuperare. Una delle soluzioni potrebbe essere quella di aumentare le aree marine protette, che possono diventare strumenti di gestione ma anche di salvaguardia dell’ecosistema naturale. Attualmente abbiamo 25 aree marine protette, che stanno svolgendo egregiamente il proprio compito, ma sono troppo poche rispetto all’estensione dei mari italiani».

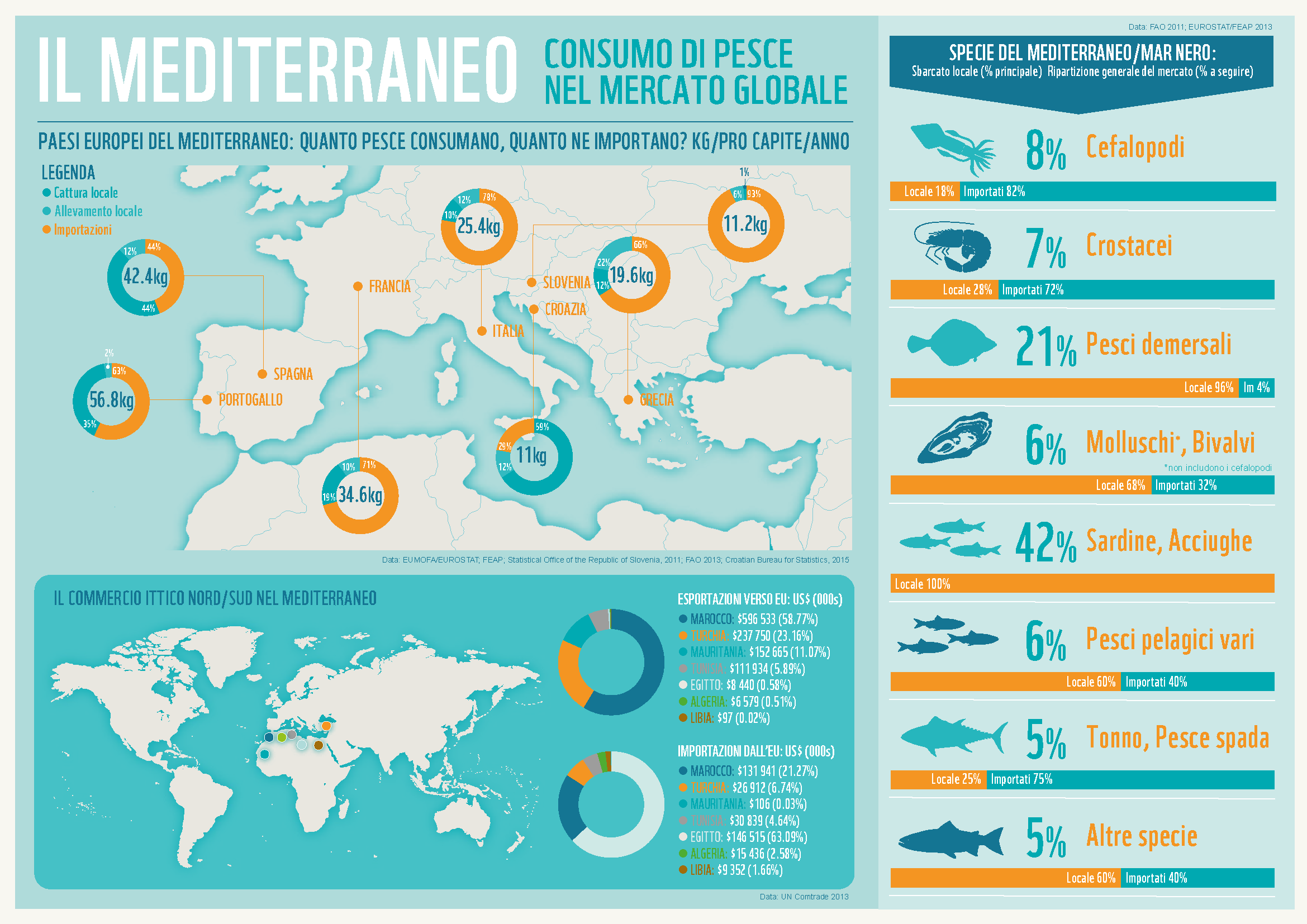

A livello di Paesi del Mediterraneo ci sono le stesse attenzioni?

«Purtroppo no. E uno dei grandi temi che si aggiunge a quelli già citati è senz’altro quello della governance del Mediterraneo, nel quale ci sono 22 paesi rivieraschi con forti attività di pesca ma ciascuno con politiche autonome nella gestione del mare. La Turchia è il Paese del Mediterraneo con la maggior flotta di pesca. 7 Paesi comunitari in qualche modo rispondono ad alcune regole comuni, come il fermo di pesca e la durata dei periodi di pesca. Gli altri Paesi agiscono in autonomia. Esiste anche una Commissione generale di pesca nel Mediterraneo (GFCM), che opera sotto l’ombrello della FAO, ma è solo un luogo di discussione, senza alcun potere coercitivo.

Il mare, oltre le 12 miglia dalle coste, è infatti terra di nessuno. È un far west. Questo vale per la pesca come anche per le risorse minerarie e quant’altro.

È un esempio lampante della difficoltà che abbiamo nella gestione del Pianeta, perché non esiste nessun organismo sovranazionale che ha poteri di sanzione in questo campo».