Olio di palma: i 20 big della finanza che danno soldi ai raffinatori-squalo

Banche e holding finanziarie assicurano miliardi di dollari ai raffinatori senza regole ambientali. La scelta danneggia i tentativi di rendere sostenibile l'olio di palma

L’olio di palma sostenibile esisterebbe pure. E sarebbe in grado di rispettare politiche fondate su 3 semplici principi riassunti nell’acronimo NDPE: No Deforestation, Peat, Exploitation. Cioè niente deforestazione, né distruzione delle torbiere, né tantomeno sfruttamento delle persone. Per aumentarne la quota sul mercato uno degli assett nevralgici su cui intervenire sono le raffinerie. Un numero relativamente limitato di impianti che rappresenta un collo di bottiglia della filiera.

Una fase cruciale della filiera

Nelle raffinerie entra infatti l’olio di palma grezzo (CPO, o Crude Palm Oil) per essere trasformato nei sottoprodotti che i settori dell’alimentazione, della cosmetica e dei biocarburanti, soprattutto, acquistano. Se le raffinerie si approvvigionassero solo di olio di palma rispettoso delle regole NDPE, l’intero mercato ne trarrebbe vantaggio, quindi.

Ma, per lo stesso motivo, se permangono raffinerie disattente alla sostenibilità della materia prima, le conseguenze le pagano tutti. Il mercato e le compagnie che vi operano, innanzitutto, anche quelle ambientalmente più responsabili, perché ricevono un danno reputazionale ed economico-finanziario. E poi il Pianeta. Poiché si lasciano varchi aperti ad un impatto ambientale devastante, a pratiche acceleratrici del cambiamento climatico.

Ecco perché è importante la pressione internazionale affinché chi raffina l’olio di palma si rivolga a fornitori eco-compatibili. Tanto più nei due principali Paesi produttori al mondo del prezioso fluido, Indonesia e Malesia. Dove, stando alle analisi di Chain Reaction Research (CRR), il 74% delle raffinerie adotterebbero già politiche NDPE sui fornitori (un valore che scende al 65% nel mondo).

https://valori.it/olio-di-palma-si-disbosca-in-asia-per-far-centrare-alla-ue-i-suoi-obiettivi-green/

Dai “magnifici 20” quasi 4 mld di dollari anche all’olio insostenibile

Il problema è allora quel 24% di raffinatori che, tra opacità e disinteresse, continuano a non stabilire regole utili a limitare l’acquisizione di olio di parlma dai cosiddetti dirty producers. Cioè i produttori “sporchi” denunciati in un recente rapporto di Greenpeace, intitolato Final Countdown (Conto alla rovescia finale): quelli che bruciano foreste sviluppando gas serra, distruggono torbiere, minacciano l’habitat di specie animali a rischio.

Singoli impianti ma anche società di raffinazione quotate, che proseguono la propria attività anche grazie a chi con loro fa affari. Molti affari. Compagnie multinazionali ma anche banche e istituzioni finanziarie di vario tipo.

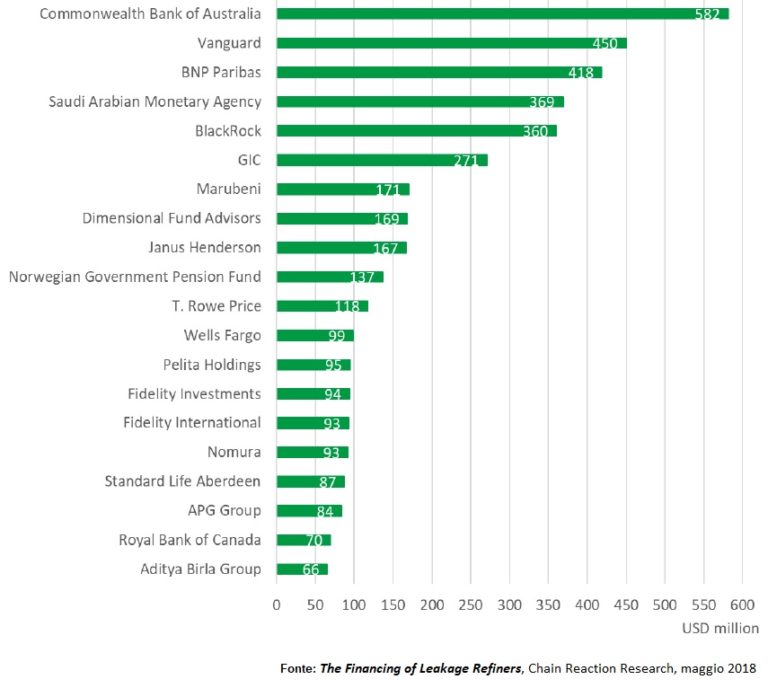

Partner tanto preziosi che, secondo un’analisi contenuta nel rapporto The Financing of Leakages Refiners, (Il finanziamento dei raffinatori di perdite), hanno investito ben 5,5 miliardi di dollari in 16 di questi raffinatori senza regole. Di quei soldi, 4 sono stati spesi in partecipazioni societarie (su 17 miliardi totali di valore azionario), e 1,5 miliardi per finanziare circa un quarto del loro debito complessivo.

Se le restanti azioni e quote di debito sono detenute da investitori privati e piccole istituzioni finanziarie, qui si parla di colossi della finanza globale. Il più coinvolto dei quali – ma forse non il più noto – è la Commonwealth Bank of Australia, con 582 milioni di dollari investiti nel capitale di quelli che potremmo chiamare “dirty refiners“. L’ex banca centrale australiana, ora società per azioni, che è stata coinvolta recentemente in un’indagine per mancati controlli sulle sue transazioni. Tanto da dover pagare 700 milioni di dollari di multa per non aver rispettato le regole su antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.

I nomi più noti

Ma nella lista dei “magnifici 20” ci sono soggetti ben noti anche al grande pubblico:

- Il gruppo bancario francese Bnp Paribas, ad esempio.

- Il più famoso hedge fund (fondo speculativo) del mondo BlackRock.

- Il gigante americano Wells Fargo, agli onori delle cronache soprattutto dopo la crisi americana dei mutui subprime.

- O la holding finanziaria giapponese per eccellenza, Nomura.

15 dei 20 azionisti analizzati da CRR sono in effetti realtà internazionali, mentre sono solo cinque quelli che hanno la propria origine e base operativa principale in Asia.

BNP Paribas contraddice se stessa

Tra i casi più interessanti c’è senz’altro quello di BNP Paribas che, sottolinea il rapporto di CRR, «detiene partecipazioni in Uni-President Enterprises, Sarawak Oil Palms e Emami Group. Nessuno di questi gruppi ha istituito politiche per evitare l’approvvigionamento di olio di palma da aziende che potrebbero violare gli impegni di sostenibilità di BNP».

Un riflettore acceso da parte di CRR perché proprio sull’olio di palma il gruppo bancario transalpino si è speso di recente. Avendo elaborato e adottato ufficialmente proprie politiche di finanziamento e investimento, orientate alla tutela ambientale e formalmente rigorose per tutte le fasi della filiera.

Olio di palma: ecco chi ha bruciato le foreste che non ricresceranno mai

Grazie a tali politiche, BNP riesce a ottenere un valore di 4 su un massimo di 5 nel Forest 500, un indice stilato sull’attenzione a diverse questioni legate all’approvvigionamento di materie prime (olio di palma, soia, bestiame e legname) da parte di multinazionali e big della finanza.

Il “no comment” dei francesi alimenta i sospetti

L’esposizione della banca per 418 milioni di dollari verso le società “incriminate” da The Financing of Leakages Refiners spinge gli estensori della ricerca a dubitare di BNP. E a chiedersi se le sue politiche ambientali vengano efficacemente realizzate. Senza contare che le proposizioni sottoscritte da BNP fanno riferimento alla Tavola rotonda sull’olio di palma sostenibile (Roundtable on Sustainable Palm Oil o RSPO). Un’associazione spesso criticata dalle organizzazioni ambientaliste perché giudicata debole e poco credibile, e perciò sopravanzata dal Palm Oil Innovation Group (POIG).

Avremmo voluto vedere fugati certi dubbi direttamente da BNP Paribas. Ma la banca, dopo aver consultato anche la direzione generale a Parigi, ha ritenuto di non rispondere «per motivi di compliance» alle domande che Valori aveva posto sulle sue partecipazioni nelle suddette tre società.

La perplessità quindi rimane tutta. E come per l’istituto francese, i dubbi permangono su Royal Bank of Canada, Commonwealth Bank of Australia e Norwegian Government Pension Fund. Istituti ugualmente indicati per aver compiuto investimenti economici – seppure di minore entità – nei 16 “raffinatori sporchi”. E tutti classificati nel Forest 500, con punteggi più bassi di BNP.

Nessun commento finora.