«Workers buyout, il modello funziona. Ma è lasciato solo da finanza e sindacato»

L'analisi di Romolo Calcagno: i workers buyout sono un modello di impresa alternativo alla globalizzazione esasperata che ritorna all'economia territoriale. Ma servono strumenti finanziari adeguati

«Se metà delle aziende recuperate nascono tra l’Emilia Romagna e il Veneto, che erano le aree dei distretti industriali protagoniste del “nuovo miracolo italiano”, se neppure quelle imprese sono riuscite ad aderire alle catene globali del valore, all’idea di un prodotto in qualche modo destrutturato, per cui una parte la produco qua e un’altra in Cina o altrove, io credo esista un problema del modello economico mainstream. E se invece queste fabbriche recuperate, che non hanno aderito al modello economico globale, al capitalismo 4.0, continuano a produrre merce, sia pure con un impatto ridotto, vuol dire che dobbiamo rivedere il modello mainstream». La questione è seria e profonda. A sollevarla è Romolo Calcagno, studioso della materia e autore del portale impreserecuperate.it.

Ma i fallimenti delle società poi rinate come fabbriche recuperate, sono causate dalle dinamiche del mercato globale o da gestione manageriali scorrette?

«Come scrivono Salento e Masino in un libro sulla finanziarizzazione della fabbrica, responsabili sono i processi di managerializzazione che aderiscono ad una contabilità imposta o comunque aderente a modelli che non riescono a calarsi nella realtà territoriale.

Per questo le fabbriche recuperate sono interessanti, perché sono modelli di economia alternativi che funzionano. Certamente la riproducibilità va vista caso per caso, ma esiste un altro modello, diverso da quello dominante».

Ci sono insomma risorse di economia territoriale trascurate?

«Sì. Malgrado ci venga raccontato che si devono costruire mega aziende competitive sul piano internazionale, le fabbriche recuperate resistono “riterritorializzando” la produzione, generano merce e si riconnettono. Salento, nel suo libro, parla proprio di “disconnessione dall’economia fondamentale”. Queste esperienze si riconnettono, si reinventano, innovando. In Sardegna producono con una qualità del lavoro altissima, fanno poche cose, le fanno bene e riescono a venderle sul mercato, sebbene si tratti di un mercato ridotto.

Ma non hanno bisogno di fare profitto perché si accontentano. Non devono soddisfare gli azionisti ma i lavoratori e le loro famiglie».

La Cooperativa Isolex: l’azienda salva grazie ai lavoratori E il sindacato che fa?

«Il problema è che i sindacati si stanno ri-orientando e, almeno negli ultimi 10 anni, non sono riusciti a leggere queste forme di reazione spontanea e sociale dal territorio. Hanno adottato un’ottica difensiva, perdendo sui diritti del lavoro e fondamentali, e sulle retribuzioni, ma riuscendo a tenere gli operai in fabbrica. Fermo restando che – questa è stata la mia esperienza da assessore in Sicilia – comunque alla fine si arriva a processi di messa in mobilità. E le fabbriche che chiudono vengono acquistate da grandi fondi di investimento, che non sono interessati alla produzione.

Il sindacato dovrebbe invece porre maggiore attenzione a queste reazioni spontanee.

Queste fabbriche, recuperate anche senza gli appoggi di tipo tradizionale, il sindacato o i partiti, sono infatti riuscite a trovare una via alternativa alla cassa integrazione, alla mobilità, al licenziamento».

Qual è il ruolo della finanza tradizionale in tutto questo?

«Quando parlo con i vertici delle cooperative delle fabbriche recuperate mi dicono sempre che il problema principale che hanno è quello dell’accesso al credito.

Non vengono riconosciute come realtà in grado di dare delle garanzie, e questo è un grande limite. La finanza non ha dato una mano, non ha sicuramente dato l’apporto dovuto, tranne per quanto riguarda le banche che hanno un’etica nella mission, e le forme di mutualismo. Le grandi centrali cooperative e Banca Etica che, di fronte a un piano industriale valido, risponde. Chi è che punta oggi su un’idea industriale fuori dal capitalismo 4.0, del resto? Questo è l’orizzonte dei grandi gruppi, mentre l’Italia è ricca di piccole e medie imprese».

E il capitale sociale iniziale sono i soldi dei lavoratori…

«Sì, ed è un motivo della creazione di differenziale in Italia. C’è l’indennità di mobilità (la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego o NASpI), che può essere investita, e il tfr. Cifre che possono variare moltissimo a seconda delle condizioni di lavoro e dell’impresa di partenza. Ed è questo che crea delle grandi differenze tra le aree dove esiste una filiera istituzionale e cooperativa solida e dove invece non esiste.

Teniamo conto che metà dei workers buyout inclusi nel censimento nazionale si sono sviluppati nella cosiddetta “Terza Italia”, cioè nel Nord-Est, dove il tessuto cooperativo era già attivo, e il livello reddituale delle famiglie è in grado di consentire quello che è un vero investimento da parte del lavoratore. Mentre al Sud, dove la situazione dei redditi familiari e spesso mono-stipendiale, risulta tutto indubbiamente più difficile».

Il caso della Italcables di Napoli è anomalo per quel territorio?

«No, io sono stato alla Wbo Italcables. Al momento della creazione del nuovo soggetto, gli operai hanno potuto investire alcuni la sola mobilità altri parte del proprio patrimonio.

La questione sta tutta nel riuscire a trovare il finanziamento che permetta di raggiungere il livello di guardia necessario a sostenere il piano industriale della nuova realtà.

E loro, alla fine, sono stati finanziati sia da Banca Etica che da Legacoop e da Cfi».

Diversamente da quanto accaduto per Mancoop…

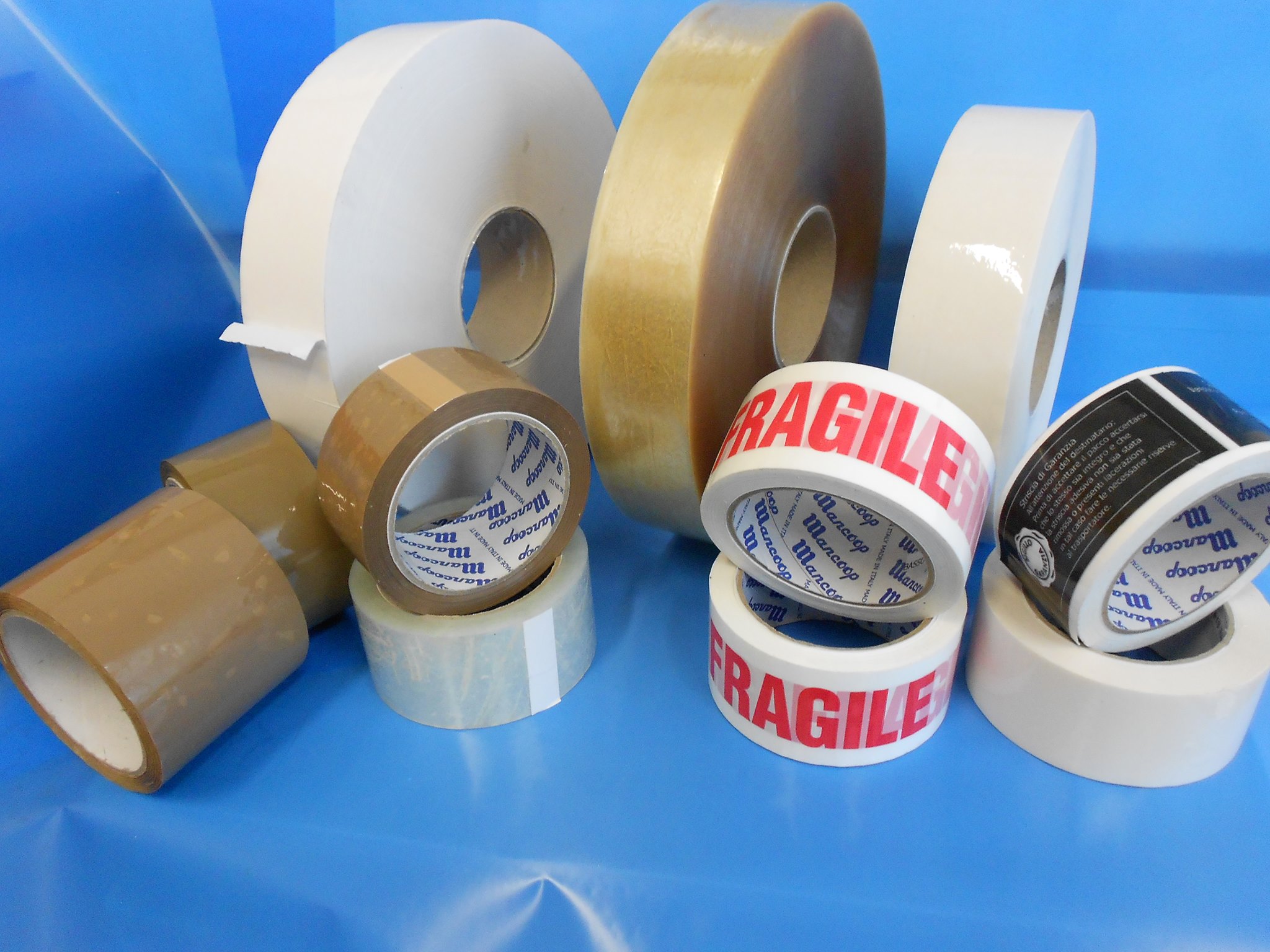

Sì, lì la situazione era molto più drammatica, hanno dovuto inventarsi le risorse daccapo in maniera autonoma. La Mancoop è la ex Manuli che si installa tra gli anni ‘50 e i ’60 nel Meridione, sfruttando la cassa del Mezzogiorno, fino a diventare uno stabilimento da 600 persone, producendo nastri adesivi e prodotti da materie plastiche. Il comparto è quello della chimica e gomma. Morto il capostipite Dardanio Manuli, i figli vendono a una società che si chiama Taigo, multinazionale americana, che aveva fatto un’offerta molto generosa.

Nel giro di 2 anni la società viene coinvolta dallo scandalo del suo amministratore delegato e non riesce più a mantenere la produzione italiana nel Sud Pontino, in provincia di Latina, e vende ad Evotape, che dopo circa 2 anni dichiara fallimento, collegato a problematiche congiunturali e di crisi internazionale.

Nel 2012, 48 lavoratori – in principio erano 52 – della cooperativa Mancoop affittano un ramo d’azienda, dove mantengono la produzione a un ritmo un po’ ridotto. Con gli anni migliora la fiducia della curatela fallimentare e gli permette di affittare l’intero stabilimento, riadattando i capannoni ad opera degli stessi lavoratori, che poi affittano questi spazi a prezzo calmierato alle aziende del territorio, alle startup. Per cui ora siamo di fronte a una sorta di incubatore industriale che ha un giro di lavoratori intorno alle 300 persone, più i 48 iniziali, che portano a casa il proprio stipendio grazie alla produzione originaria».

Quindi una storia di successo…

«Assolutamente sì, e realizzata in forma totalmente autonoma da parte dei lavoratori. Che ora vorrebbero dallo Stato almeno un aiuto sulla energizzazione degli impianti».

Se si investisse di più sul “modello Marcora” avremmo più WBO?

«Perché si possa percorrere ci devono essere delle precondizioni necessarie che vanno rispettate. Che non se ne vadano dei tecnici, che rimanga anche il commerciale, ad esempio. Certo se si facesse un audit sui soldi spesi per i lavoratori messi in mobilità si scoprirebbe che è stato speso un bel gruzzolo. Mentre qui abbiamo dei lavoratori che i soldi della cassa integrazione li reinvestono. E così rendono un duplice servizio alla collettività.

Innanzitutto il lavoro riconnesso all’economia del territorio ne impedisce la desertificazione industriale, non aderendo a progetti di migrazione interna a cui assistiamo quotidianamente. Mancoop è rimasta a Castelforte invece che cercare di spostarsi a Milano o Bologna, per esempio.

In secondo luogo, pur non credendo che queste soluzioni possano essere la panacea di tutti i mali, si tratta di esperienze che costituiscono un monito ai sindacati, in primis, e alla rappresentanza tradizionale: se magari si aumentasse la disponibilità di FonCooper, il fondo della legge Marcora, e si trovassero delle forme di agevolazione, magari sul piano dei costi dell’energia per queste società, il fenomeno potrebbe avere un rilievo statistico più interessante.

Qualche passo avanti si sta già facendo: le commissioni Lavoro e Attività produttive della Camera hanno approvato una risoluzione a firma delle senatrici Ciprini e Incerti con le prime rivendicazioni da parte dei lavoratori delle fabbriche recuperate. In particolare della Cartiere Pirinoli di Cuneo (che ha 140 lavoratori) e di Mancoop, che hanno dimostrato come questi strumenti possano essere utilizzati proficuamente laddove l’azienda non è assolutamente decotta».

Qual è il tasso di mortalità delle fabbriche recuperate in italia? Quante sono oggi?

«Laddove la cooperativa nasce su basi solide, c’è una mortalità minima. Sicuramente è inferiore a quello delle startup. Visto anche il collante che i lavoratori hanno con queste fabbriche. Anche perché gli operai industriali sono tra chi ha più difficoltà a reimmettersi nel mondo del lavoro: è difficile riconvertire una persona che ha fatto nastri per 20 anni. Senza contare che sono categorie profondamente attaccate all’identità professionale.

A livello nazionale si parla comunque di oltre 100 fabbriche recuperate in attività. E la cosa interessante è che si tratta sempre di realtà provinciali.

Gli esiti spesso diversi da quanto avviene magari in contesti metropolitani, come può essere il caso della Rimaflow di Trezzano sul naviglio (Mi), ad esempio. Sicuramente un esperimento di economia sociale importante ma dove i vecchi lavoratori difficilmente sono rimasti dentro. Mentre in tutte le realtà provinciali che abbiamo censito i lavoratori sono gli ex lavoratori delle aziende in crisi.

Qual è stata la risposta della politica locale e nazionale?

Serve una politica che riesce a individuare come priorità la crescita, e non la difesa dello status quo, che non è competitiva. Ma gli enti locali difficilmente riescono a dare un aiuto concreto, almeno a partire da quando il loro obiettivo principale è diventato la spending review. E certo non possono mettere a bilancio un capitolo a sostegno di una cooperativa in difficoltà. Perché i revisori dei conti non gli approvano il bilancio. Oppure rischiano il collasso.

Per dare un’idea, si pensi che la legge Marcora nell’85, quando è nata, triplicava il capitale sociale delle cooperative industriali. Ma fu Confindustria ad aprire nel ‘97 una procedura di infrazione contro l’Italia perché riteneva che triplicare il capitale di una cooperativa fosse un aiuto di Stato. E per 5 anni ci fu un blocco dei finanziamenti. Dal 2007 la nuova legge Marcora permette una moltiplicazione 1 a 1 del capitale. Da allora i workers buyout sono aumentati in modo esponenziale.

Nessun commento finora.