Corruzione: sempre più lo strumento prediletto per i business mafiosi

Nonostante i progressi, la corruzione continua a colpire famiglie e imprese. E le indagini giudiziarie confermano: le mafie la usano per indirizzare i bandi pubblici

L’ultima edizione dell’Indice di Percezione della Corruzione di Transparency International dice che l’Italia migliora ancora, per il 7° anno consecutivo, la sua posizione. Anche qualche dato dal casellario giudiziale incoraggia un certo ottimismo, con lodi diffuse all’operato recente dell’Autorità anticorruzione e gli appelli accorati che si trovi un degno successore dell’ex presidente Raffaele Cantone e si rinunci a qualsiasi depotenziamento dell’agenzia, attualmente retta dal consigliere anziano Francesco Merloni.

L'indice Transparency

La corruzione percepita in Italia cala. Anche grazie all’Anac di Cantone

L'indice Transparency giù per il 7° anno consecutivo. Nel 2020, l'Italia fa meglio di USA e Canada. Ma l'Autorità anticorruzione è senza un capo tra troppi mesi

Ma come si manifesta la corruzione nella vita delle famiglie? E come e quanto incide nelle strategie delle organizzazioni criminali?

Rispondere a queste domande è utile a tutti: da un lato per non trascurare il fenomeno quando si presenta, dall’altro per comprendere la sua pericolosità e pervasività.

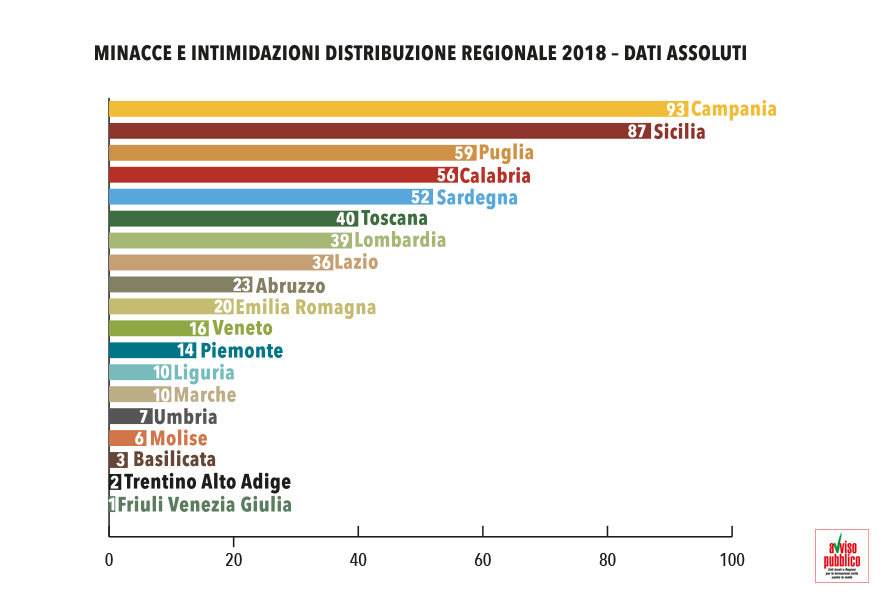

«La consapevolezza dei livelli preoccupanti della corruzione reale è uno degli elementi che può concorrere a farla diminuire» spiega Roberto Montà, presidente di Avviso Pubblico, l’associazione degli amministratori pubblici che dal 2011 censisce le minacce e le violenze rivolte agli amministratori locali. «Se è vero che sarebbe autolesionistico sopravvalutare il fenomeno, è ancora più vero che sarebbe un grave errore sottovalutarlo: tra corruzione percepita e corruzione reale occorre, insomma, che le distanze siano minime. Anche in quest’ottica, specie alla luce dei recenti quanto sconcertanti fatti di cronaca (in Calabria, Val d’Aosta, e Lombardia/Piemonte, ndr), è necessario non abbassare la guardia pur in presenza di una minore percezione diffusa quale emerge dagli indici di Transparency».

Istat: 1,7 milioni di famiglie italiane ha incontrato la corruzione

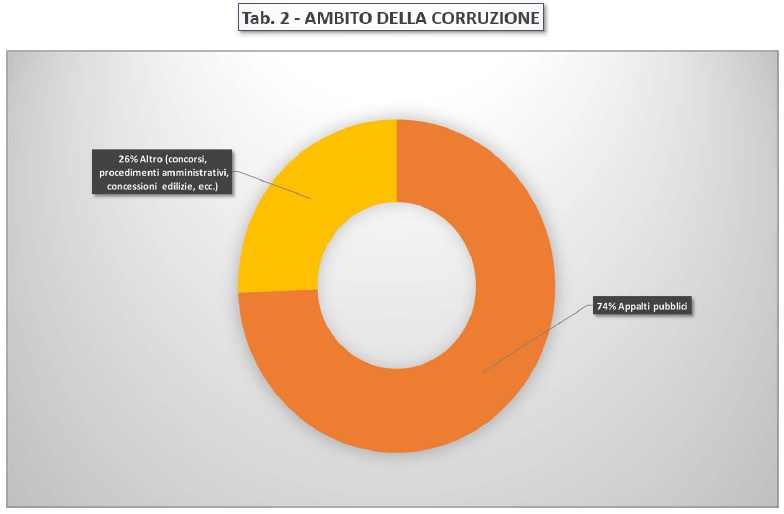

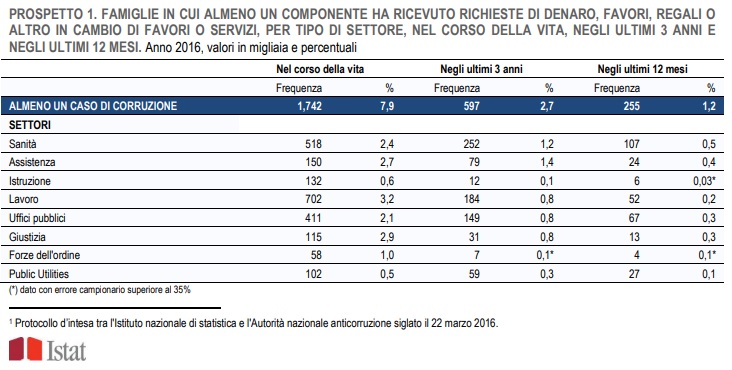

Se è vero che la stragrande maggioranza dei fenomeni connessi alla corruzione gira intorno agli appalti pubblici, è interessante scoprire quanto scrive l’Istat in una pubblicazione uscita a ottobre 2017 dedicata al tema. Si stima infatti che «il 7,9% delle famiglie abbia ricevuto richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni nel corso della vita; il 2,7% le ha ricevute negli ultimi 3 anni, l’1,2% negli ultimi 12 mesi» .

Il numero di episodi non è trascurabile ma, talvolta, non esattamente classificabile come “corruzione” sotto un profilo giuridico, precisa Istat. La casistica è comunque variegata e vede al primo posto come ambito di riscontro le richieste indebite nel settore lavorativo (3,2% delle famiglie), «soprattutto nel momento della ricerca di lavoro, della partecipazione a concorsi o dell’avvio di un’attività lavorativa (2,7%)». Tant’è che l’Anac scrive che «il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del pactum sceleris», sottolineando che, soprattutto al Sud, «l’assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi».

Tuttavia quello del lavoro è solo il primo dei numerosi campi in cui l’Istat ha rilevato la possibilità del manifestarsi della corruzione. Non mancano infatti proposte avanzate da parte di giudici, magistrati, avvocati o altri soggetti rivolte alle famiglie che si trovano ad affrontare percorsi giudiziari. Né viene risparmiato chi fa domanda di benefici assistenziali (contributi, sussidi, alloggi sociali o popolari, pensioni di invalidità o altri benefici) o di visite mediche specialistiche, accertamenti diagnostici, ricoveri o interventi.

Tutte situazioni che hanno in comune una particolare fragilità della vittima a fronte di un potere, grande o minimo, del corruttore, che si propone di intervenire a favore o contro. In cambio di cosa? «La contropartita più frequente nella dinamica corruttiva è il denaro (60,3%), seguono il commercio di favori, nomine, trattamenti privilegiati (16,1%), i regali (9,2%) e, in misura minore, altri favori (7,6%) o una prestazione sessuale (4,6%)».

Le mafie investono sugli enti pubblici, grazie alla corruzione

Alla corruzione è dedicato per intero l’ottavo capitolo dell’ultima Relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia al Parlamento. Il documento è particolarmente significativo perché evidenzia come, negli anni recenti, più del ricorso alla violenza, le mafie hanno puntato ad espandere il proprio giogo attraverso la creazione di un sistema corruttivo-collusivo. Al centro, come sempre, i milioni di euro che irrorano il sistema degli appalti pubblici, tra l’appoggio degli amministratori compiacenti e tecniche di manipolazione delle gare. Quali? Ad elencarle è proprio Avviso Pubblico:

- i capitolati redatti inserendo specifiche caratteristiche possedute soltanto dall’impresa che si intende favorire;

- la formazione pilotata delle commissioni aggiudicatrici;

- le offerte concordate tra le ditte che partecipano alla gara;

- i cartelli di imprese basati su un accordo di desistenza, deliberatamente orientato a favorire l’aggiudicazione, a rotazione, nei confronti di una di esse;

- l’adozione sistematica di procedure di rinnovo, o anche di procedure negoziate, creandone artatamente i presupposti come, ad esempio, l’urgenza;

- le varianti in corso d’opera attraverso le quali si rendono remunerative offerte che, in sede di aggiudicazione, erano state affidate grazie ai forti ribassi praticati.

Sta di fatto che, tra il 2016 e il 2019, per corruzione – non necessariamente con l’aggravante mafiosa – sono stati indagati 47 politici (23% del totale), 43 dei quali poi tratti in arresto: 20 sindaci, 6 vicesindaci, 10 assessori (più altri 4 indagati a piede libero) e 7 consiglieri. Ai freddi numeri, l’Anac aggiunge una notazione qualitativa interessante: la strategia si diversifica a seconda del valore dell’appalto. «Per quelli di importo particolarmente elevato, prevalgono i meccanismi di turnazione fra le aziende e i cartelli veri e propri (resi evidenti anche dai ribassi minimi rispetto alla base d’asta, molto al di sotto della media); per le commesse di minore entità si assiste invece al coinvolgimento e condizionamento dei livelli bassi dell’amministrazione (ad esempio, il direttore dei lavori) per intervenire

anche solo a livello di svolgimento dell’attività appaltata».

Dolci: indagine Caianiello paradigmatica

Tra numeri e teoria, irrompe alla fine la cronaca giudiziaria. Quella recente della maxi inchiesta su su mazzette, appalti e nomine pilotate e finanziamenti illeciti, con al centro la figura del presunto “burattinaio” Nino Caianiello, ex responsabile di Forza Italia a Varese. A definirne i contorni è Alessandra Dolci,procuratore aggiunto e capo della Direzione distrettuale antimafia di Milano, nelle sue osservazioni sulle interazioni mafia/corruzione pubblicate sul bilancio sociale della Procura.

Secondo il magistrato l’indagine Caianiello è «paradigmatica di come si realizzino le interazioni tra la criminalità di tipo mafioso e la criminalità da “colletti bianchi”. I rapporti tra i due mondi criminali sono inevitabili poiché l’ “in sé” delle mafie, quel che le rende ad oggi “vincenti” e le distingue dalle altre forme di criminalità organizzata, è quello che viene definito il “capitale sociale”, ovvero l’insieme di relazioni con il mondo esterno. Ciò che distingue la criminalità comune dalla criminalità mafiosa è proprio la capacità di quest’ultima di fare sistema, di creare un medesimo blocco sociale con esponenti della classe dirigente locale, di creare rapporti tra le classi sociali e di costruire legami di reciproca convenienza».

Approfondimento

Rifiuti in fiamme: Lombardia zona grigia tra imprese e ‘ndrangheta

L'Operazione "Feudo" dell'Antimafia di Milano svela i contorni di un "patto scellerato" tra imprenditoria e mafie. A queste ultime i rifiuti rendono come la droga

Un tessuto sociale infetto in cui tutto parte dal movimento di denaro e da operatori disposti a qualsiasi compromesso per un tornaconto. Per cui, se è vero che «la corruzione è un reato a “cifra nera” elevatissima», poiché nessuno dei partecipanti ha interesse a denunciare, buona parte dei procedimenti per corruzione ha origine, prosegue Dolci, «da indagini per reati di natura finanziaria, ovvero, ed è questo il dato allarmante che testimonia delle interazioni tra i due mondi criminali, da procedimenti in materia di criminalità organizzata. Con sempre maggior frequenza nel corso delle attività investigative emergono le figure di operatori economici, in particolare nel settore dell’edilizia e del connesso settore della gestione rifiuti/bonifiche, che creano rapporti stabili con imprese riferibili ad esponenti del crimine organizzato, agendo secondo logiche di mera “convenienza”».