Fuori dal carbone: nel 2025 impossibile. Parola della CGIL

L'Italia non rispetterà la scadenza per i ritardi di politica e industria. E resta il problema della Sardegna senza metano

Niente da fare, non siamo pronti ad abbandonare il carbone. Neanche nel 2025, data fissata dal legislatore. A smentire le previsioni ci ha pensato la CGIL. Secondo una relazione di Massimiliano Muretti, segretario della sigla sindacale a Sassari con delega all’industria, presentata a marzo 2019, il programma di uscita dal carbone (il cosiddetto phase-out), fissato per il 2025, non è realizzabile, per motivi tecnici e per la necessità di decidere ancora su questioni cruciali.

Rinviata l’era coal free

Il programma, messo nero su bianco dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017), e ribadito dalla proposta di Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC 2018), in via d’approvazione entro quest’anno, fissa infatti senza discussione l’anno d’inizio dell’era coal free (o quasi) per il nostro Paese. Di più. Sempre nel 2018 è stato approvato il decreto 430 del 22 novembre, che – sottolinea Muretti – «ha impresso una accelerazione al tema, stabilendo la cessazione definitiva dell’utilizzo del carbone ai fini di produzione termoelettrica entro il 31 dicembre 2025, ma di fatto non tiene conto delle logiche e dei vincoli previsti negli altri documenti».

In breve, secondo il sindacalista, non saremo pronti a spegnere le nostre centrali. Perché non avremo ancora adeguato la rete con nuovi impianti che puntino sul gas come alternativa (fossile) nella transizione.

Senza dimenticare che sia la SEN che Terna (l’ente nazionale gestore delle reti) evidenziano una particolare problematica relativa alla Sardegna, ancora da risolvere. Ovvero come alimentare l’isola, regione priva del metano, l’unica d’Italia in cui la potenza elettrica si sviluppa sostanzialmente da carbone.

Carbone, il governo non decide

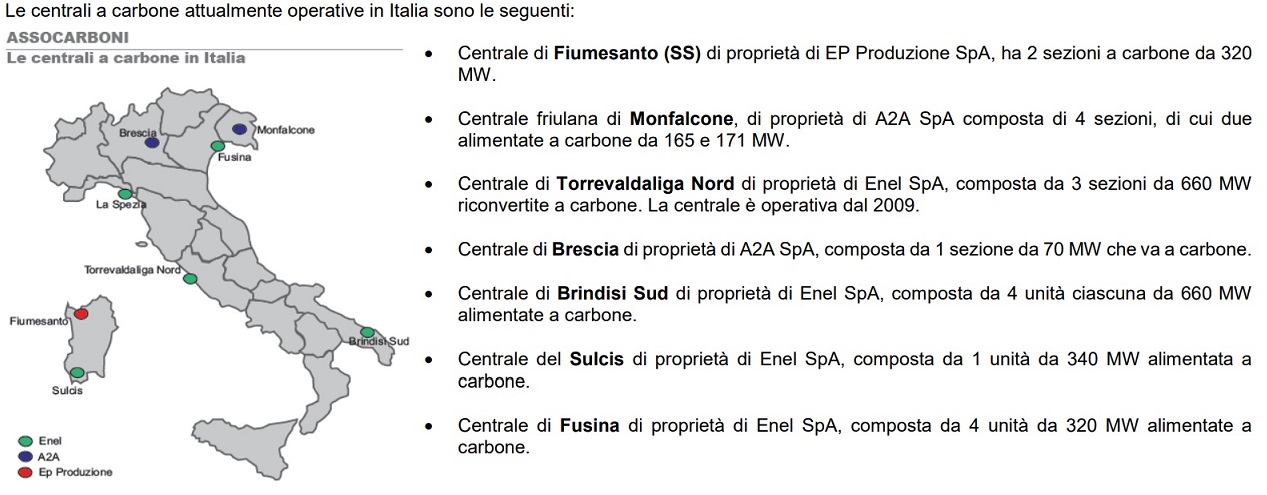

A meno di 7 anni dalla scadenza, la politica italiana – che ha ratificato già nel 2016 l’Accordo di Parigi sul clima – sembra prendersela piuttosto comoda. E il governo M5s-Lega alla vigilia del voto europeo del 23 maggio aveva stabilito di rimandare ogni decisione ulteriore sull’argomento al 17 giugno 2019. Passato infatti senza risultati il primo incontro sul phase-out lo scorso 17 aprile, è stata convocata al MISE due mesi dopo una nuova riunione tra Governo, sindacati (invitati, questa volta) e società proprietarie (Enel, A2a, Ep Produzione) delle 8 centrali a carbone ancora operative. Un rinvio pensato più per evitare tensioni pre-elettorali che catastrofi climatiche domani. E che, ritiene Muretti, «mostra che qualcuno teme ricadute politiche nel caso dovesse esporsi su questo argomento».

Approfondimento

Centrali a carbone, un abisso finanziario. Il 42% non conviene già più

Dalla chiusura degli impianti deriverebbero centinaia di miliardi di risparmi per Cina, Europa, USA e Russia. In Italia forti le resistenze dei produttori

Manca capacità di accumulo

Eppure il tempo stringe. E forse ora se n’è accorta anche la politica. Anche perché «per arrivare al phase-out del carbone – spiega Muretti – è necessario compiere una serie di interventi sulla rete e le infrastrutture gestite da Terna, aumentare la capacità di accumulo In giro per l’Italia e soprattutto al Sud. E non si parla solo di batterie, perché Terna considera accumulo anche gli impianti idroelettrici a pompaggio. Una sorta di batteria dinamica che può essere gestita pompando l’acqua a monte, per renderla disponibile quando fosse necessario avere una maggiore produzione di energia, restituendo così quella utilizzata per mandarla su. E non sono necessari impianti di accumulo per pochi kilowatt o megawatt, ma per diversi gigawatt». Ovvero 3 gigawatt, in particolare localizzati nell’area Sud e Sicilia.

Servono nuove infrastrutture

Impianti che si dovrebbero aggiungere a una serie di realizzazioni minime di adeguamento della rete (già previste nei piani di Terna), oltre che una crescita del contributo dato dalle rinnovabili al 55, finalizzata però solo al 2030. E in questo scenario, la SEN individua ulteriori infrastrutture – per dire solo di quelle principali – di grande peso in termini realizzativi e d’investimento. Ovvero:

- nuova capacità a gas per circa 1,5 GW, di cui almeno 50% OCGT, aggiuntiva rispetto a quella prevista per lo scenario con fonti rinnovabili al 55%, dislocata nelle aree Nord-Centro Nord;

- la realizzazione di una nuova interconnessione elettrica Sardegna–Continente ovvero Sardegna-Sicilia-Continente

- capacità di generazione a gas, alimentata da impianti di rigassificazione alimentati da depositi di GNL, o capacità di accumulo per 400 MW in Sardegna.

Verso la metanizzazione della Sardegna

Ora, la CGIL, attraverso Muretti, svolge una stima dei tempi richiesti – burocratici e operativi – e ritiene che non sarà possibile completare tutto entro il dicembre 2025. Ma non solo. Sposando in pieno una volontà espressa dalla politica nazionale, chiede con forza la metanizzazione della Sardegna. Chiede cioè di investire risorse sul gas per impianti destinati, teoricamente, a chiudere una volta completata la transizione energetica. Quando saranno auspicabilmente abbandonate tutte le fonti fossili, concausa dei cambiamenti climatici. Una metanizzazione che l’isola otterrebbe grazie a diverse nuove infrastrutture, tra cui la posa di una «dorsale interna sarda per il trasporto del gas naturale». Una condotta per il gas liquido, insomma.

Tutti i costi del cavo siciliano

E per la metanizzazione Muretti – e non è l’unico – si accende. Domandando che tutti o parte dei gigawatt aggiuntivi di nuova potenza termica installata da metano vengano posizionati sul territorio sardo, e non su quello siciliano (che il metano ce l’ha già). Perché «se gli impianti li fai in Sicilia devi fare il cavo (cioè la “interconnessione elettrica” di cui sopra, ndr), il quale costa quattro volte la dorsale. 400 milioni di euro contro 2,6 miliardi di euro. Il cavo non avrebbe neppure vantaggi per una calmierazione dei costi dell’energia elettrica. Tanto più che c’è già un cavo chiamato SAPEI che collega il nord della Sardegna con la Toscana.

Il vantaggio del cavo sarebbe solo ai fini della decarbonizzazione, ma a svantaggio della Sardegna».

E a chi accusa i sindacati di frenare la transizione per garantirsi un bacino di tessere dei siti industriali ribatte. «Fiume Santo impiega 190 lavoratori diretti e circa 150 dell’indotto. Un numero esiguo che non sposta certo il numero complessivo dei lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali. In particolare la CGIL di Sassari ha oltre 23mila iscritti, metà dei quali lavoratori attivi».

CGIL timida, nell’Europa a decarbonizzazione lenta

In effetti, dato per perso il carbone, la CGIL è quindi a favore della decarbonizzazione, per contrastare il riscaldamento globale. Ma non troppo e non subito, parrebbe. Specialmente se questo processo non prevedesse l’arrivo del metano sull’isola e lo sviluppo di infrastrutture, con relativa occupazione e potenziale sviluppo tecnologico futuro.

Una posizione in parte giustificata dallo stato dell’arte nel nostro Paese, ovvero da un evidente rallentamento e ritardo della politica nel puntare sulle alternative pulite e nell’adeguare la rete. Spianando così la strada alla corsa del gas come preminente alternativa odierna, in parte obbligata, all’energia da petrolio e carbone. Ma forse a scapito di un vantaggio competitivo che un investimento ancor più deciso (la Sardegna è comunque a metà classifica in Italia per produzione da Rinnovabili) sulle tecnologie pulite potrebbe avere. Domani, certo.

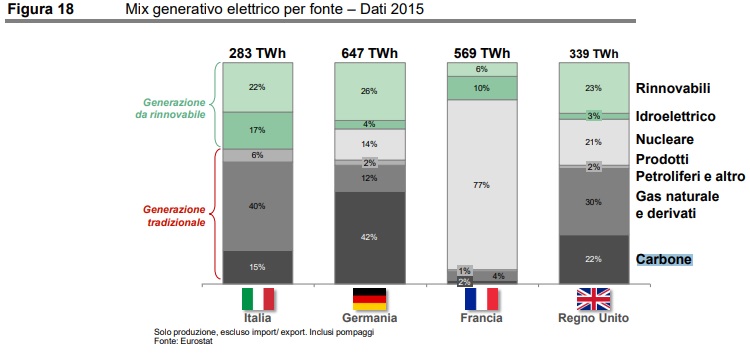

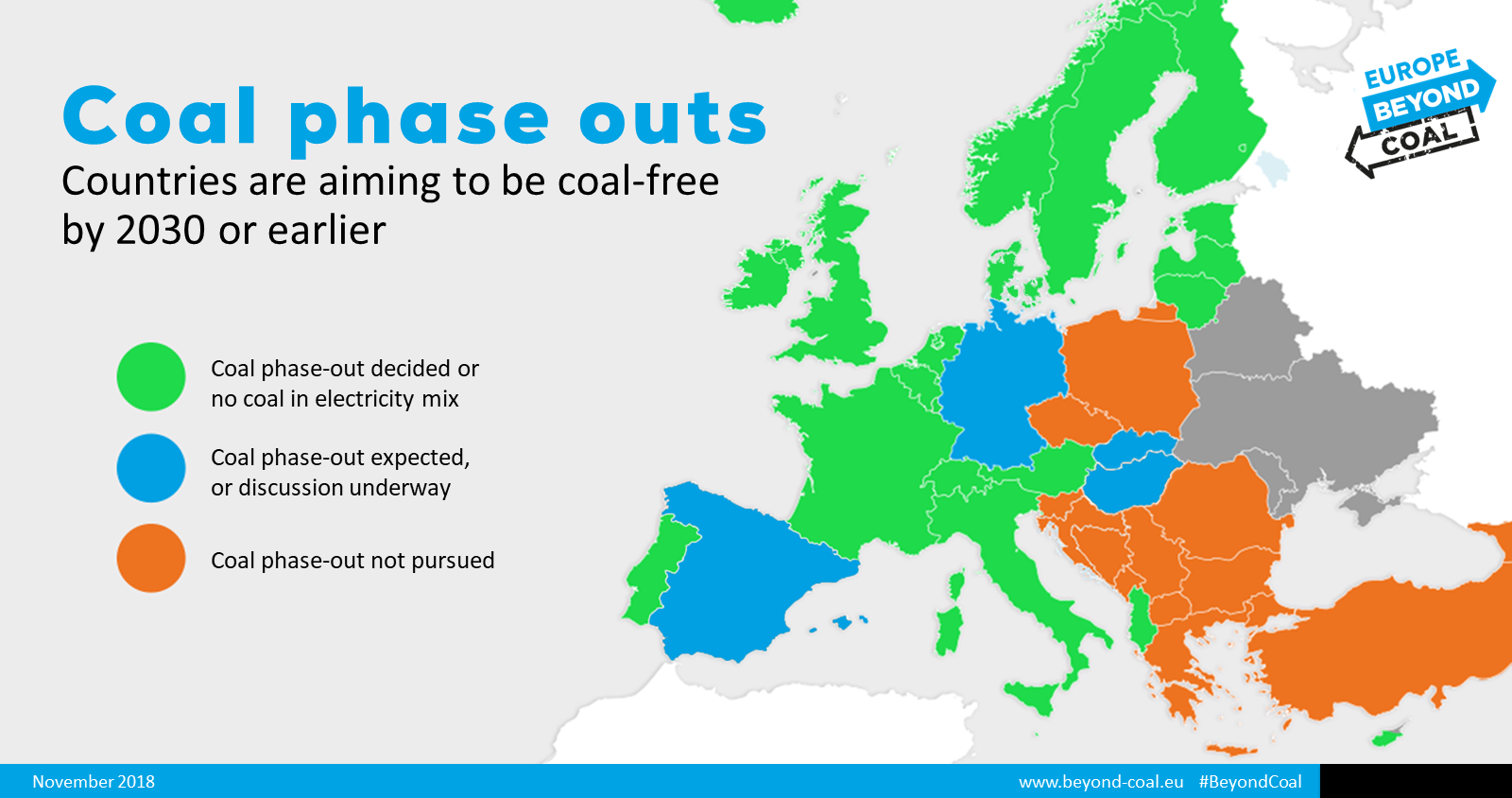

Il tutto in uno scenario europeo che non stimola scelte più coraggiose delle nostre, sul carbone. La mappa dice infatti che «Francia, Austria, Irlanda e Regno Unito, come l’Italia, hanno programmato il phase-out entro il 2025». E se la Francia, basandosi sulla fornitura elettrica dal nucleare, ha altri problemi, la Germania dipende al 40% dal carbone. Tant’è che i tedeschi – forse più green e tecnologicamente avanzati di noi nell’immaginario comune – starebbero pensando addirittura al 2038 per liberarsene. «Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi entro il 2030. Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Grecia, Romania, Slovenia e Spagna non stanno ancora valutando l’ipotesi», ricorda infine Muretti.

Nessun commento finora.