Il Parlamento inglese contro il fast fashion: una tassa di 1 cent per ogni capo

La commissione Ambiente del Parlamento redige un rapporto clamoroso contro il settore moda. La tassa farebbe raccogliere 35 milioni di sterline per l'economia circolare

Anche la politica nazionale – sebbene non sia quella italiana – se ne accorge, finalmente. L’attuale sistema produttivo dell’abbigliamento fast fashion, non è più sostenibile. Di fronte a un settore moda che non sa autoriformarsi, a indicare la direzione possono essere (una volta tanto) gli Stati nazionali. Soprattutto se anche la pressione dell’opinione pubblica e le campagne animate dalla società civile non danno i risultati sperati.

Approfondimento

3.800 litri d’acqua per un paio di jeans. The fashion experience ribalta la moda

A Milano, mecca della moda, un'installazione multimediale e un percorso emotivo che mostra cosa c'è dietro l'etichetta. Ambiente sfruttato e diritti negati

La notizia viene dal Regno Unito, che prova a percorrere la strada “istituzionale” per imporre il cambiamento ai big della moda. A farlo è la commissione parlamentare ambientale (Environmental Audit Committee) della Camera dei comuni che, attraverso una sua relazione, chiede al governo britannico di intervenire in modo rapido e concreto sul settore.

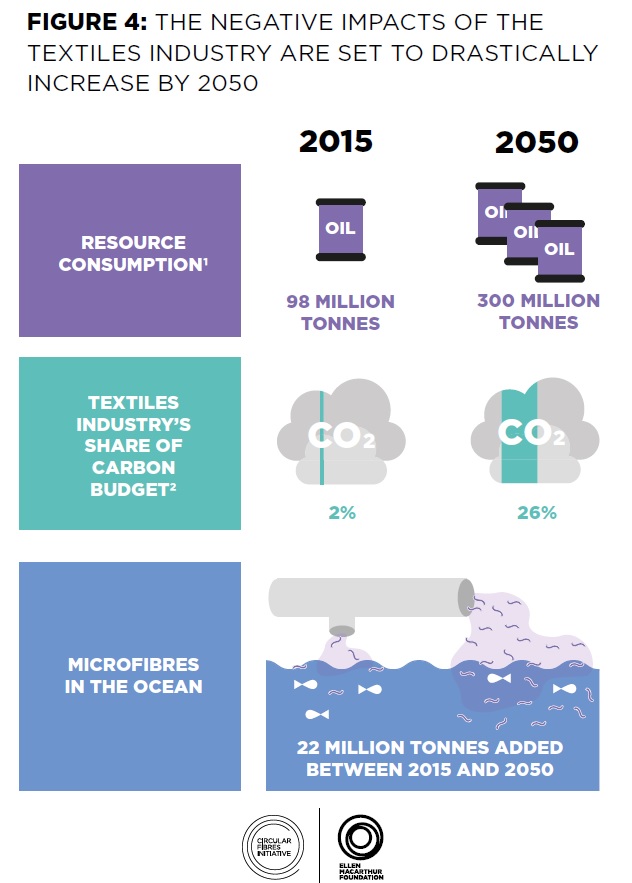

J’accuse del Parlamento alla moda fast fashion

Bisogna ammettere che fa un po’ strabuzzare gli occhi leggere l’incipit del documento, intitolato FIXING FASHION: clothing consumption and sustainability. Fashion: it shouldn’t cost the earth. Un testo redatto e pubblicato (a febbraio 2019) non dalla Clean Clothes Campaign, bensì da una commissione ufficiale pubblica in cui, a proposito dell’industria della moda, i parlamentari britannici scrivono: «Il modo in cui noi facciamo, utilizziamo e gettiamo via i nostri vestiti è insostenibile. La produzione tessile contribuisce di più al cambiamento climatico dell’intero trasporto internazionale aereo e navale, consuma laghi d’acqua dolce e crea inquinamento da sostanze chimiche e da plastica».

L’indagine dei parlamentari appare un bel salto. Anche perché, nel dare una sorta di pagella all’attenzione ambientale dei marchi inglesi, va al cuore dei problemi. Nessuno sconto ad un settore che occupa 550mila dipendenti nel Regno Unito e, stando al portale specializzato FashionUnited.uk, vale 66miliardi di sterline, con giganti produttivi come Burberry (10 miliardi di dollari di capitalizzazione), Next Plc (7,16 miliardi), Mark & Spencer (6,18 miliardi di dollari) e ASOS (6,18 miliardi di dollari).

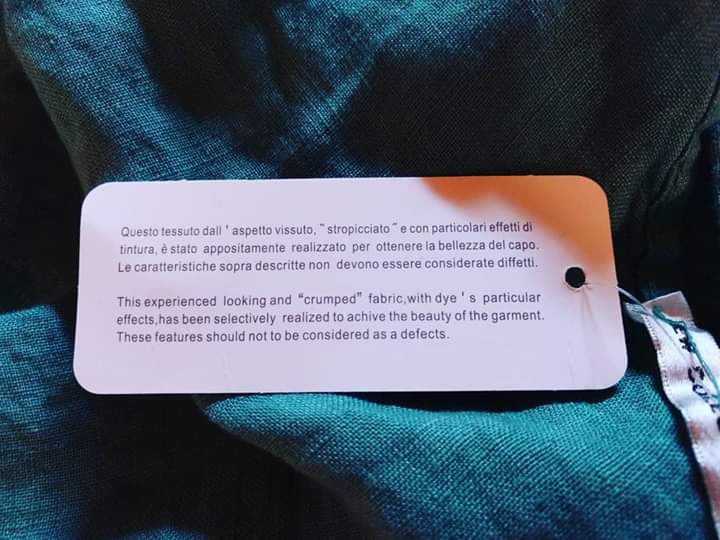

La febbre del consumo e il peso della moda inglese sull’ambiente

I parlamentari non si nascondono. Sollevano innanzitutto il tema dell’inquinamento: tra il 20% e il 35% di tutte microplastiche da fonti primarie disperse in ambiente marino – scrivono – provengono da indumenti sintetici, e ogni singolo lavaggio domestico da 6 kg ha il potenziale per rilasciare 700mila fibre tessili, molte delle quali vanno a contaminare gli oceani (marine litter). Non viene nemmeno taciuto l’enorme consumo di acqua dolce per la produzione, considerato sconveniente specialmente per trattamenti finalizzati a rovinare appositamente i tessuti per ragioni estetiche.

Denunciano la mancanza di rispetto delle leggi sul salario minimo (fissato a 8,21 sterline l’ora per i maggiori di 25 anni, ma che spesso non arriva a 5 sterline, anche nelle fabbriche della ricca Leicester, ad esempio). E ricordano quanto sia diffuso lo sfruttamento del lavoro nella moda, e di quello minorile, per cui chiedono un rafforzamento della legge sulla “schiavitù moderna” e maggiori controlli.

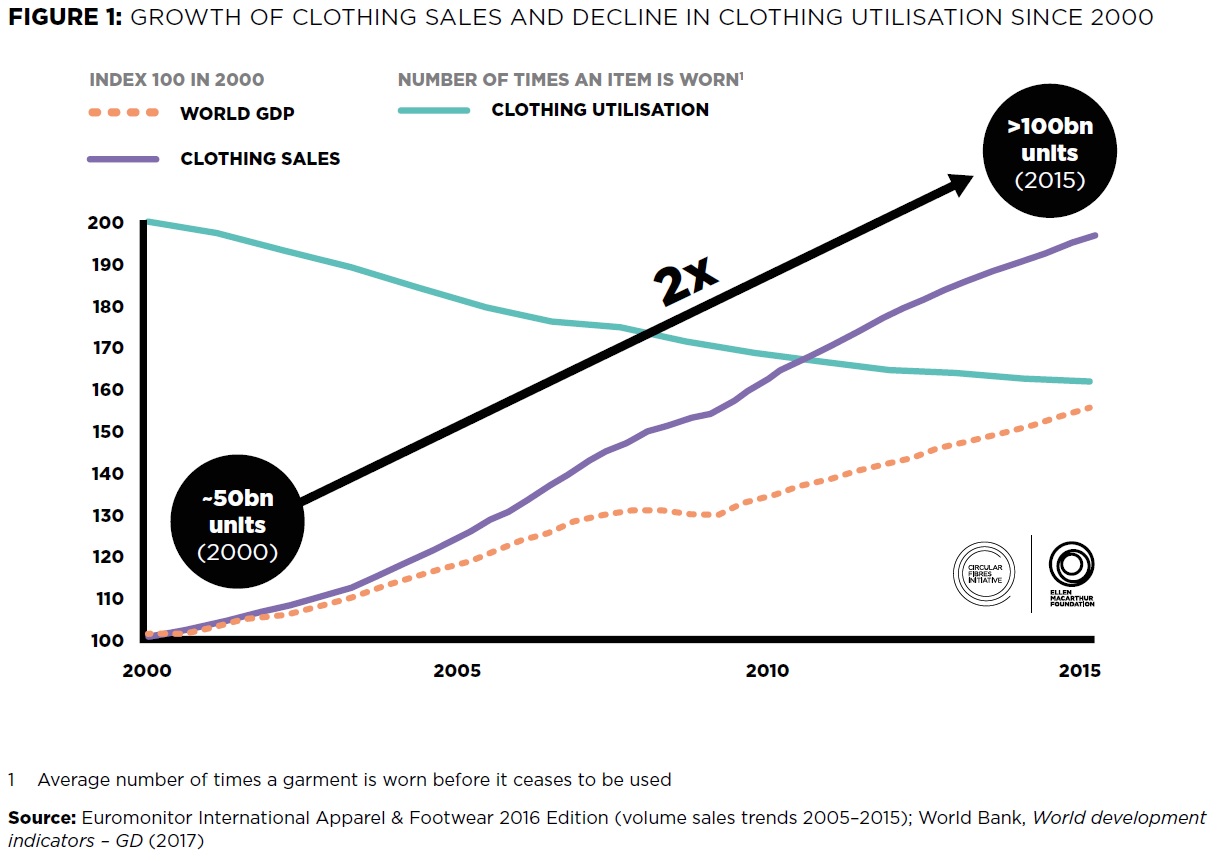

Ma, soprattutto, accusano apertamente il modello industriale che si incarna nel fast fashion, la spinta all’acquisto.

«Il consumo di nuovi vestiti è stimato più elevato nel Regno Unito rispetto a qualsiasi altro Paese europeo, 26,7 kg pro capite. Ciò a fronte di 16,7 kg in Germania, 16 kg in Danimarca, 14,5 kg in Italia, 14 kg nei Paesi Bassi e 12,6 kg in Svezia». Un consumo ingiustificato dalle reali necessità, con ritmi di rinnovo dei guardaroba parossistici. E che si associa a minime quantità di riuso (circa 300mila tonnellate di rifiuti tessili l’anno finisce in discarica o negli inceneritori) e riciclo (meno dell’1% dei tessuti).

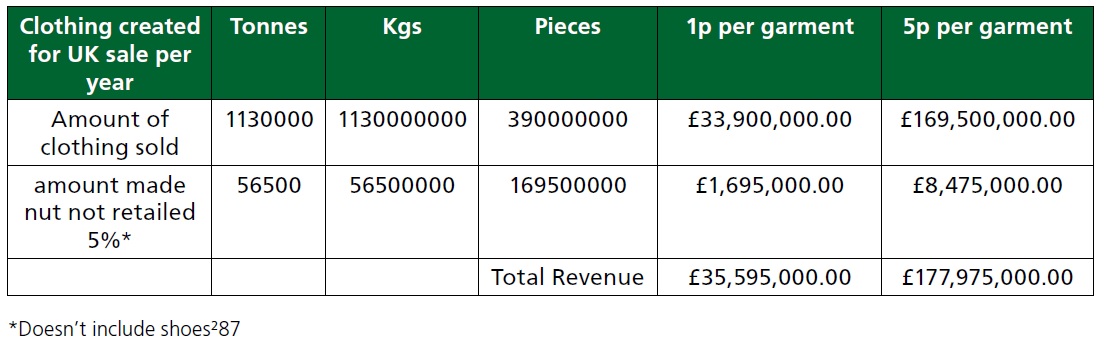

Un cent ogni capo e 35mln di sterline all’economia circolare

Soluzioni? La commissione britannica alla fine del suo documento prova a suggerirne qualcuna. E il Governo risponde a tutte le 18 raccomandazioni esposte dal report. Ciò che risulta estremamente interessante è che la commissione identifica la necessità di un cambio di rotta, e di accelerare i tempi rispetto alle timide iniziative già intraprese dal governo (ad esempio il Sustainable Clothing Action Plan – SCAP 2020). E per realizzare questa rivoluzione spinge non sulla leva della sensibilità ambientale ma sulla leva fiscale ed economica. Evidentemente ben più potenti.

Nella relazione si chiede ad esempio di favorire, grazie a regimi fiscali differenti, l’utilizzo di PET riciclato a discapito della plastica vergine, anche quando ciò incide sul settore abbigliamento, ad esempio. E poi si propone con decisione l’introduzione di una tassa ad hoc per rendere il sistema moda più sostenibile.

Basterebbe un solo centesimo di sterlina d’imposta su ogni capo venduto nel Regno Unito per raccogliere ogni anno ben 35 milioni di sterline. Denaro che entrerebbe nelle casse pubbliche per realizzare un piano complessivo che investa sui centri di raccolta e selezione dell’abbigliamento, e per il riuso e il riciclo delle fibre. Una cifra che salirebbe addirittura a 169,5 milioni di sterline se il prelievo fosse di 5 cent.

Serve un design che pensa al fine vita dei capi

Infine la politica britannica è chiamata a fare il suo compito: pensare al futuro della società. E per questo la domanda per il governo inglese (in attesa di un sostituto di Theresa May) è di investire su chi fa ricerca nei materiali innovativi e nell’ecodesign. Obiettivo: applicare al tessile le norme europee sulla Responsabilità estesa del produttore (EPR), in modo che i marchi ragionino sull’intero ciclo dei loro vestiti e accessori, dall’estrazione o coltivazione delle materie prime allo smaltimento dei rifiuti, impatto ambientale incluso. Incentivando l’intera filiera a ridurlo.

«Abbiamo bisogno di un nuovo modello economico per la moda – scrivono del resto i membri della commissione -. Il business as usual non funziona più». Ma ci sono degli innovatori britannici che stanno «forgiando una nuova visione per la moda». Questi innovatori si trovano ad affrontare la concorrenza da parte delle imprese focalizzate sulla riduzione delle spese, massimizzando i profitti a prescindere dai costi ambientali o sociali. Il governo deve fornire «chiari incentivi economici per i rivenditori affinché facciano la cosa giusta». Più chiaro di così…