Occupy Wall Street, dieci anni dopo

Un appello partito dal Canada. Echi di proteste in Nord Africa. Tende piantate nelle piazze spagnole. Le radici di Occupy Wall Street, dieci anni dopo

«Are you ready for a Tahrir moment?». Si apriva così la newsletter che Adbusters inviava il 14 luglio 2011. Adbusters, la rivista ambientalista e anticapitalista di Vancouver, in Canada. Tahrir, la piazza del Cairo occupata dal 25 gennaio all’11 febbraio 2011 da migliaia di manifestanti, fino alle dimissioni di Hosni Mubarak e alla fine del suo regime trentennale. Il 2011, un anno eccezionale.

Scarica questo articolo in ebook

È la mattina del 17 dicembre 2010. Nel centro della cittadina tunisina di Sidi Bouzid c’è fermento. Odore di spezie nell’aria. Frutta e cereali, provenienti dai dintorni, vengono disposti sui banchi. Cavolfiori, carote, arance, mandarini. Mohamed Bouazizi ha trascinato il suo carretto fino all’avenue Habib Bourguiba. Come ogni giorno. Sta sistemando mele, pere e banane quando, dall’angolo della strada, vede arrivare due poliziotti. Mohamed fa un lungo respiro e stringe le labbra. Gli agenti si avvicinano e lui sa già cosa succederà. Non è la prima volta. Gli contestano qualcosa, ogni volta una cosa diversa, e alla fine gli fanno una multa. A meno che lui non paghi una tangente, in natura o in denaro. Ma lui non ha modo di pagare. Vendere quella frutta gli serve per mantenere la famiglia: la madre, vedova da quando lui aveva tre anni, un fratello e una sorella. La polizia gli sequestra la merce e la bilancia. Un’altra volta. Una volta di troppo.

Mohamed Bouazizi ha 26 anni il 17 dicembre 2010 e non ne può più. Come lui, centinaia di migliaia di giovani in Tunisia. Molti hanno studiato all’estero. Hanno lauree e dottorati. Ma nel loro Paese non trovano lavoro. Il tasso di disoccupazione nella fascia 18-29 anni è del 45% nella regione di Sidi Bouzid. Le disuguaglianze sociali e economiche mordono. E Mohamed Bouazizi, che il 17 dicembre 2010 ha 26 anni, non ne può più. È esasperato. E si dà fuoco.

La Primavera araba inizia in inverno

In poche ore, la notizia arriva in ogni angolo della Tunisia. E il gesto di Mohamed Bouazizi diventa rivolta.

Mohamed Bouazizi non è il primo giovane tunisino che, esasperato da un sistema corrotto, iniquo e incapace di offrire prospettive, si toglie la vita. Quasi un anno prima è Abdessalem Trimech a darsi fuoco e morire a Monastir. Anche a lui la polizia ha confiscato la merce, i brik. La storia delle proteste contro il regime di Ben Ali è lunga, così come quella della repressione e della corruzione di una classe dirigente incapace di ascoltare le richieste di giustizia sociale ed economica.

Il 14 gennaio 2011 Zine El-Abidine Ben Ali, presidente della Repubblica di Tunisia dal 7 novembre 1987, fugge dal palazzo presidenziale di Tunisi e si imbarca su un volo diretto in Arabia Saudita. È l’inizio, per lui, dell’esilio. E la fine, per i cittadini tunisini, di oltre vent’anni di dittatura.

2011: un anno di mobilitazioni

La domanda di democrazia e di giustizia sociale attraversa tutto il Medio Oriente, a partire dalla Tunisia. Il 25 gennaio 2011 sono gli attivisti egiziani a darsi appuntamento in piazza Tahrir, nel centro del Cairo. Non se ne andranno fino all’11 febbraio. Allestiranno un accampamento e migliaia di persone passeranno giorni e notti insieme con un obiettivo: le dimissioni di Mubarak.

Il modello della piazza occupata, dei manifestanti che costruiscono comunità tornerà dopo pochi mesi. È il 15 maggio quando nelle principali città spagnole migliaia di giovani si danno appuntamento per protestare contro la crisi e i tagli, la disoccupazione e la precarietà, la corruzione della classe dirigente. L’autoconvocazione è passata attraverso il web, sulla base di un manifesto che chiedeva “¡Democracia Real YA!” (vera democrazia ora). La manifestazione si svolge in diverse città del Paese, contando numerosi partecipanti ovunque.

A Madrid, però, succede una cosa particolare, non prevista, spontanea: una quarantina di persone decide di fermarsi a dormire a Puerta del Sol in solidarietà con le persone arrestate durante la giornata e per continuare la mobilitazione. La polizia li sgombera con violenza, ma la notizia fa il giro del web e il giorno dopo tornano più numerosi della prima volta. È l’inizio di un’occupazione durata due mesi e mezzo che nel giro di pochi giorni si estenderà a tutte le principali città spagnole e a molte europee.

Per oltre due mesi la piazza di Puerta del Sol, a Madrid, diventa una città nella città.

I manifestanti protestano contro la crisi e i tagli, la disoccupazione e la precarietà, la corruzione della classe dirigente

Nel giro di pochi giorni la protesta si estenderà a tutte le principali città spagnole

Per due mesi e mezzo la piazza di Puerta del Sol diventerà una città nella città, con una cucina, una biblioteca, tende per dormire e per riunirsi, turni per la pulizia, spazi per i bambini, una media center che trasmette in diretta su internet 24 ore al giorno e che racconta in tempo reale quanto succede all’acampada e raccoglie informazioni sulle altre occupazioni.

L’America ha bisogno della sua acampada

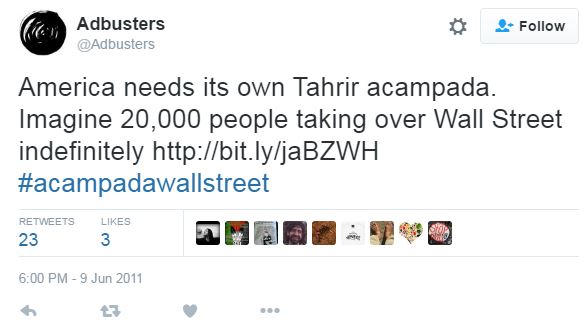

«Immaginate 20mila persone che prendono il controllo di Wall Street a tempo indeterminato». È il 9 giugno e da quasi un mese il termine acampada è entrato nel vocabolario degli attivisti di tutto il mondo. In Canada, Adbusters, rivista impegnata nella critica alla società del sovraconsumo e della pubblicità, inizia a unire i puntini. E qualche settimana più tardi i 90mila iscritti alla loro newsletter riceveranno quella proposta: trovarsi il 17 settembre, allestire tende, cucine e barricate pacifiche e occupare Wall Street.

Le richieste di Occupy Wall Street

Nel suo appello Adbusters non avanza rivendicazioni precise. «In questo momento è in corso un cambiamento mondiale nella tattica rivoluzionaria che fa ben sperare per il futuro», si legge nella mail. Lo spirito di questa nuova tattica, che secondo Adbusters è una fusione fra piazza Tahrir e le acampadas spagnole, è esemplificato in una citazione di Raimundo Viejo, attivista e docente all’università Pompeu Fabra di Barcellona:

«Il movimento antiglobalizzazione è stato il primo passo. Allora il nostro modello era attaccare il sistema come un branco di lupi. C’era un maschio alfa, un lupo che guidava il branco e quelli che seguivano. Ora il modello è evoluto. Oggi siamo un grande sciame di persone».

Uno sciame di persone. Uno sciame di rivendicazioni. Adbusters fa alcuni esempi: lo smantellamento delle migliaia di basi che l’America ha in tutto il mondo, il ripristino del Glass-Steagall Act, l’istituzione di una commissione per separare la politica dagli interessi economici. Ma, soprattutto, Adbusters invita a portare in piazza le proprie rivendicazioni. E una tenda.

Occupy Wall Street: occupare il luogo in cui la crisi è nata

Sono passati pochi anni da quando, nel 2007-2008 il fallimento di Lehman Brothers ha trascinato con sé il sistema finanziario statunitense e globale. Una crisi che, dalla finanza, si è rapidamente trasferita all’economia. Ha costretto gli Stati a giganteschi piani di salvataggio delle banche in crisi per aver giocato al tavolo del casinò finanziario. E ha dato la spinta a una nuova stagione di tagli e austerità che hanno aumentato le disuguaglianze.

L’appello di Adbusters viene raccolto. Alcuni attivisti newyorkesi nel mese di agosto organizzano le prime assemblee.

13 agosto 2011, la prima assemblea generale in Tompkins Square Park, che sarebbe diventato la sua sede abituale per gran parte della pianificazione che ha portato al 17 settembre

Il 17 settembre migliaia di persone scendono in strada. La polizia impedisce loro di avvicinarsi a Wall Street, così i manifestanti ripiegano su Zuccotti Park dove installano le tende in cui qualche centinaia di persone si fermeranno a dormire.

In pochi giorni nasce un vero e proprio accampamento nel cuore di Manhattan. Si tengono ogni giorno assemblee generali e tematiche in cui vengono discusse le rivendicazioni di cui il movimento era sprovvisto alla sua nascita. Occupy Wall Street sarà un esempio seguito da centinaia di altre città negli Stati Uniti e nel mondo e resisterà quasi due mesi, fino al violento sgombero del 15 novembre.

Un accampamento i cui rimandi all’esperienza spagnola ricorrono nelle pratiche e perfino nei cori intonati durante le manifestazioni.

Dal Nord Africa al Medio Oriente, dalla Spagna agli Stati Uniti. Il 2011 è stato un anno di mobilitazioni intrecciate tra loro

«We are the 99%»

Il 31 marzo 2011 Joseph Stiglitz pubblicava su Vanity Fair un articolo dal titolo “Of the 1%, by the 1%, for the 1%”. «Gli americani hanno assistito alle proteste contro regimi oppressivi che concentrano enormi ricchezze nelle mani di pochi», scriveva il premio Nobel per l’economia. «Eppure – proseguiva – nella nostra stessa democrazia l’1 per cento della popolazione si accaparra quasi un quarto del reddito nazionale, una disuguaglianza di cui anche i ricchi finiranno per pentirsi».

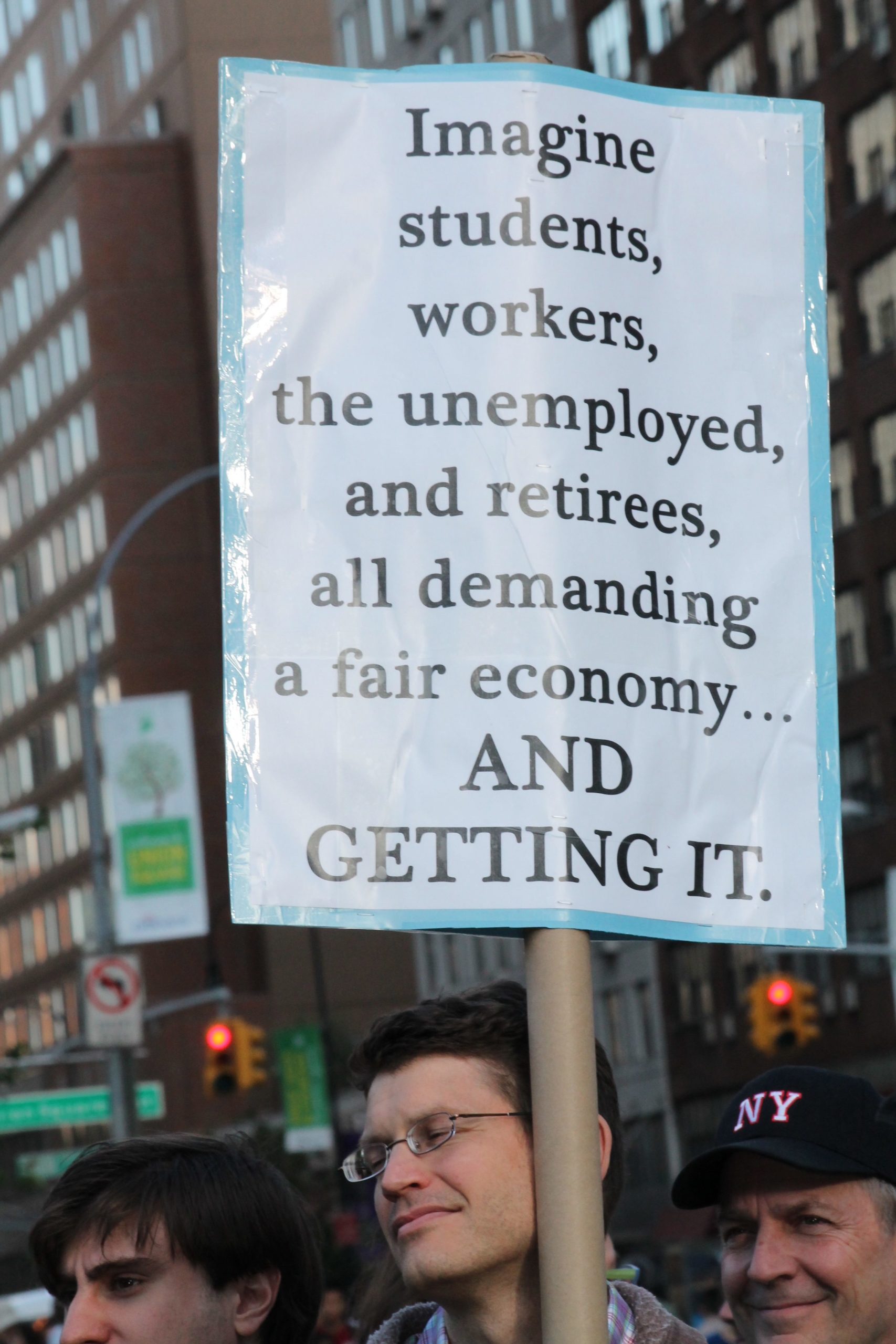

Ma è ad agosto di quell’anno che su Tumblr nasce un blog collettivo dal titolo “We are the 99 percent” e con esso lo slogan che identificherà il movimento. Nella pagina di presentazione si legge: «Chi siamo noi? Beh, chi sei tu? Se stai leggendo questo, c’è una probabilità del 99 percento che tu sia uno di noi». Persone che faticano a mettere insieme i soldi per l’affitto, che se si ammalano non sanno come affrontare le spese ospedaliere. Piene di debiti fin dalla scuola. E impossibilitate a uscire da quella spirale.

«Dicono che è perché sei pigro. Che è perché fai scelte sbagliate. Dicono che è perché sei viziato. Se solo ti applicassi un po’ di più, lavorassi un po’ di più, pianificassi un po’ meglio, le cose andrebbero bene per te. Dicono che non hai nessuno da incolpare se non te stesso. Dicono che è tutta colpa tua», continuano i promotori del blog. Che individuano l’avversario: l’1 per cento.

Ma chi è l’1 per cento? «Sono le banche, l’industria dei mutui, l’industria delle assicurazioni. Sono quelli importanti. Hanno bisogno di aiuto e vengono salvati e sono elogiati come creatori di posti di lavoro. Viviamo in una società fatta per loro, non per noi».

Il blog permette alle persone di inviare la propria storia. E nel giro di pochi giorni sono centinaia quelle raccolte e pubblicate. Una foto, un cartello e quella chiusura: «I am the 99 per cent».

Zuccotti Park, ribattezzata “Liberty Square”, utilizzando il vecchio nome precedente alla speculazione edilizia, diventa una città nella città

La vita quotidiana nell’occupazione

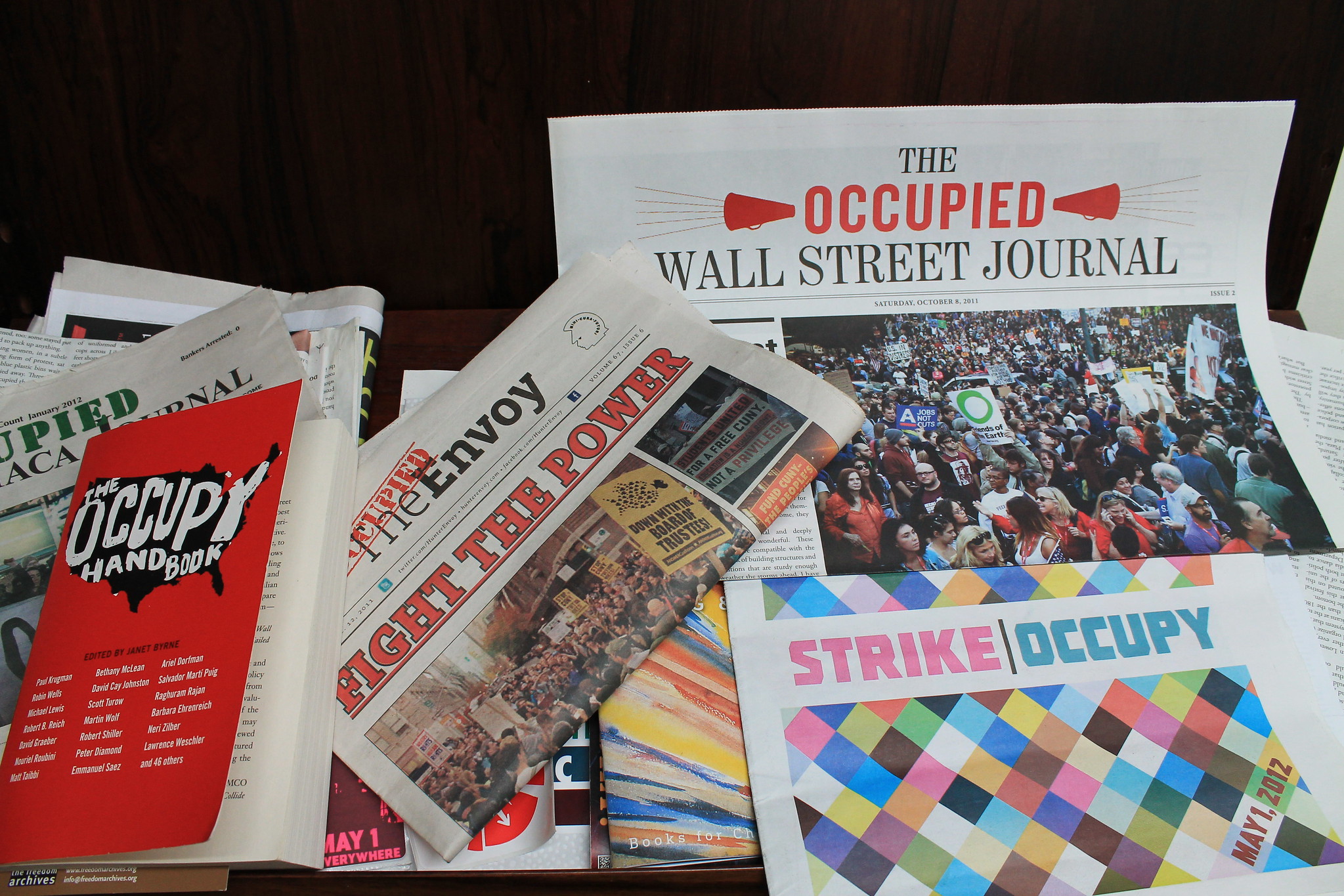

Tra i fondatori del blog “We are the 99 per cent” c’è Priscilla Grim che, quando nascerà l’occupazione di Zuccotti Park, sarà una delle animatrici dell’Occupied Wall Street Journal. Stampato in decine di migliaia di copie e distribuito gratuitamente, il giornale pubblica le dichiarazioni dell’assemblea generale dell’occupazione, così come contributi di attivisti e accademici internazionali.

«Ci parliamo e ci ascoltiamo. Questa occupazione riguarda innanzitutto la partecipazione», si legge nel primo numero del giornale. Partecipazione che è prima di tutto riconoscersi e rivedersi nell’altro. Come aveva aiutato a fare il blog “We are the 99 per cent”. Partecipazione che è ritrovarsi. «We found each other» – ci siamo trovati – è la sensazione che respira Naomi Klein in quello spazio che, a pochi metri dal centro della finanza globale, tenta di costruire un mondo altro e fa vivere pratiche che il mainstream vuole impossibili.

«Avete rotto un tabù», dice il filosofo Slavoj Žižek intervenendo in quella piazza, «come nei cartoni animati quando il personaggio continua a correre finché non si accorge di avere il vuoto sotto, la vostra presenza qui sta dicendo ai potenti di Wall Street “Ehi! C’è il vuoto sotto di voi!”». Anche in quella piazza i manifestanti costruiscono una città nella città: anche qui con una cucina, una biblioteca, un centro media dal quale raccontare in diretta la quotidianità, perfino un barbiere.

Occupy Wall Street è partecipazione

Si partecipa mettendo a disposizione della comunità le proprie competenze e capacità. E prendendo la parola nelle assemblee generali che si svolgono quasi ogni giorno. L’assemblea generale è il principale organo decisionale di Occupy Wall Street. Aperta a chiunque volesse partecipare, si avvale in alcuni casi del contributo di “facilitatori” che hanno il compito di permettere a ciascuno di esprimersi, oltre a fare sintesi delle posizioni che emergono.

L’assemblea generale di Occupy Wall Street è dunque uno strumento di democrazia diretta che punta a stabilire un consenso tra i partecipanti. Ossia il raggiungimento di una decisione che non sia espressione della maggioranza, ma che integri le obiezioni della minoranza.

Poiché la polizia vieta ai manifestanti l’utilizzo di strumenti di amplificazione della voce, fin dall’inizio Occupy Wall Street utilizza lo “human mic”, il microfono umano.

L’oratore richiama l’attenzione urlando «Mic check» e le persone intorno ripetono il grido. Ogni frase viene ripetuta, in cerchi concentrici sempre più larghi, per raggiungere anche le persone più lontane da chi sta parlando. In questo modo ciascun partecipante all’assemblea è parte attiva dell’assemblea stessa. Destinatario del messaggio e, al contempo, mezzo attraverso il quale il messaggio circola. Una comunicazione lenta e corale, opposta a quella veloce e frammentaria degli strumenti online, che pure ricoprono un ruolo fondamentale in Occupy Wall Street.

L’assemblea si esprime attraverso un sistema di gesti: mani alzate con dita che si muovono per esprimere accordo, rivolte verso il basso per il disaccordo, polsi incrociati per affermare netta opposizione. Segni che abbiamo visto a Puerta del Sol e nelle piazza spagnole di maggio 2011. E che, ironicamente, ricordano i gesti dei trader di Wall Street.

Occupy Wall Street e lo spazio

Nella nostra esperienza di italiani e europei non esiste città, per quanto piccola, che non abbia la sua piazza, il luogo in cui si ritrovano i bambini a giocare, gli adulti a parlare, magari mentre si legge un giornale e se ne commentano le notizie. Spazi pubblici, aperti e a disposizione, spazi che non sono solo luoghi fisici, ma, ancor più importante, sono luoghi dell’incontro e del confronto.

“Privately owned public space” (POPS), invece, è la formula che in diverse città degli Stati Uniti identifica delle aree, all’aperto o all’interno di edifici, di proprietà privata ma aperte a disposizione del pubblico. Solitamente queste aree vengono realizzate in seguito ad accordi che autorizzano i costruttori a sviluppare in altezza i propri edifici a patto che, appunto, adibiscano un’area contigua o interna all’uso pubblico: lo spazio deve essere facilmente identificabile e accessibile, deve essere attrezzato in modo che piccoli gruppi di persone possano sedersi comodamente.

Nella sola New York esistono oltre 500 di questi spazi, specialmente a Manhattan. Un esempio è The Atrium, il pianterreno del 60 Wall Street, sede della Deutsch Bank e che per molti mesi è stato il luogo in cui si sono riuniti i gruppi di lavoro di Occupy Wall Street, specialmente per ripararsi dal freddo dell’inverno.

Il più noto “Privately owned public space” è probabilmente lo stesso Zuccotti Park, il quartier generale di Occupy Wall Street. Il parco è nato nel 1968, quando Brookfield Properties, compagnia immobiliare canadese-americana, ha negoziato con il comune di New York la costruzione di uno dei grattacieli che delimitano la piazza. Una fortuna per Occupy Wall Street, perché in questi spazi l’intervento della polizia è limitato dal fatto che si tratta di un’area privata dalla quale nemmeno i proprietari hanno il diritto di allontanare le persone.

Obblighi e divieti nei Privately owned public space

Quello che ha fatto Brookfield Properties durante l’occupazione di Zuccotti Park, infatti, è stato proporre un nuovo regolamento che prevedeva l’introduzione di alcuni divieti, tra cui sdraiarsi sulle panchine e usare sacchi a pelo.

La questione degli obblighi e dei divieti nei POPS è particolare, perché trattandosi di aree private sono i proprietari che decidono cosa vi si può e cosa non vi si può fare e possono scegliere come e quando vogliono di cambiare le regole.

Il rapporto di Occupy Wall Street con lo spazio e, soprattutto, con i divieti è determinante per capire la natura del movimento e di alcune sue tecniche di azione e comunicazione. Occupare significa riappropriarsi di uno spazio che dovrebbe essere pubblico, aperto all’uso di tutti, e ridefinirlo, dargli un nuovo senso e un nuovo scopo, riportarlo ad essere autenticamente pubblico e svincolato da costrizioni e divieti.

L’arte del détournement

Quando la polizia circonda con transenne una parte della scalinata della Federal Hall autorizzando non più di 25 persone alla volta a entrarvi, gli attivisti ribattezzano prontamente questo spazio “freedom cage”, la gabbia in cui è possibile esercitare il proprio diritto alla libertà di espressione. Un controsenso, un paradosso che però contribuisce a rafforzare il messaggio che il movimento vuole lanciare.

In Union Square decine di transenne sono raccolte in diversi punti. La polizia le usa alla notte per circondare la piazza e impedire un’occupazione che il movimento ha tentato senza successo in un paio di occasioni. Ma durante il giorno ingombrano i marciapiede e le persone che passano non ci fanno caso. Tranne quando le transenne vengono trasformate in sbarre per danza classica e ballerine e ballerini improvvisati, con tanto di tutù e scarpette, si esercitano in goffi movimenti che hanno lo scopo principale di attirare l’attenzione dei passanti e costringerli a interrogarsi sullo spazio che attraversano e sul significato e lo scopo di quelle stesse transenne.

La mancanza di spazio pubblico, in senso soprattutto metaforico di luogo di scambio e dibattito, diventa evidente durante le manifestazioni. Quando la polizia circonda l’intero perimetro del corteo, delimitando cioè che è dentro, i manifestanti con i loro slogan, le loro richieste e rivendicazioni, la loro protesta, e ciò che è fuori e quasi spettatore di uno spettacolo, con la sensazione di non poter partecipare ma solo osservare. Una separazione che depotenzia non solo la protesta ma, più in generale, il diritto alla libertà di espressione, riducendolo a uno spettacolo da osservare dall’esterno.

I punti di debolezza e i punti di forza di Occupy Wall Street

Una critica mossa fin dal principio a Occupy Wall Street è la mancanza di rivendicazioni chiare. Il movimento ha saputo individuare nel sistema finanziario il motore delle crisi e delle disuguaglianze. Eppure fatica a elaborare proposte e, soprattutto, richieste. «Non abbiamo richieste da fare al governo o a Wall Street», dicono i manifestanti. Quello che vogliono è un cambiamento di sistema, non alcune concessioni.

Tuttavia, occorre riconoscere a Occupy Wall Street alcune vittorie. La prima, irreversibile, è stata quella di cambiare il dibattito pubblico statunitense, introducendo nel mainstream termini fino ad allora impossibili da pronunciare. Uno su tutti: disuguaglianza. Per mesi Occupy Wall Street non si è limitato ad accamparsi a Zuccotti Park, ma ha occupato ogni dibattito sui media, aprendo uno squarcio che, dopo anni, non si è ancora del tutto chiuso se quel «99% contro l’1%» è entrato a far parte del gergo politico globale.

Un altro merito è avere avvicinato alla politica e all’attivismo una nuova generazione. Il cui impegno, dopo la fine dell’occupazione di Zuccotti Park, si è riversato in molteplici altre iniziative, anche se meno visibili di un accampamento nel cuore di Manhattan.

Dieci anni dopo Joe Biden spiega alle aziende come trovare i lavoratori che mancano («Pay them more»), la sua amministrazione spinge per una tassa minima globale per le multinazionali e un piano da oltre un miliardo di dollari per ammodernare le infrastrutture. Dove per “infrastrutture” si intendono anche interventi sui servizi e per contrastare le disuguaglianze, in particolari razziali. Segno che oggi lo Zeitgeist, lo spirito del tempo, assomiglia più a quello che si respirava a Zuccotti Park che nella società di allora.

Occupy Wall Street riaffiora ogni volta in cui occorre comunità

A ottobre 2012, forti della loro esperienza in mutual aid e costruzione di comunità, molti degli attivisti di Occupy sono stati in prima linea nel portare soccorso alle vittime dell’uragano Sandy, specialmente nelle zone più colpite e meno coperte dai soccorsi ufficiali. Nella fase post catastrofe sono stati promotori e animatori nella costruzione di cooperative che fornivano servizi e aiuto alle comunità colpite.

Là dove occorre ricostruire senso di comunità, là dove l’autogestione diventa la sola risposta alle inefficienze di un sistema che funziona solo sulla base del profitto, Occupy Wall Street riappare. Ricompaiono le sue pratiche e i suoi protagonisti. Un movimento che ha insegnato a molti a fare politica, a coordinare gruppi di lavoro, a elaborare strategie. Un movimento senza leader che ha prodotto in realtà una leadership plurale, nel quale la Rete era strumento, ma anche luogo di protesta, coordinamento e elaborazione. E nel quale coloro che gestivano i siti internet, gli account Twitter e le pagine Facebook erano inevitabilmente leader, anche se soft, come descrive molto bene nel suo “Tweets and the streets” il sociologo Paolo Gerbaudo.

Una delle prime immagini che circola in Rete su Occupy Wall Street mette in relazione le piazze del Medio Oriente con la nuova mobilitazione negli Stati Uniti

Dieci anni dopo

La notte del 15 novembre 2011 la polizia di New York su ordine del sindaco Michael Bloomberg sgombera l’accampamento. A quell’ora solo alcune decine di persone dormono nelle tende allestite nella piazza. Ma la richiesta di aiuto corre velocemente sui social network e nel giro di poche ore nella zona intorno a Zuccotti Park si riversano centinaia di persone. Accorse per sostenere l’occupazione. Una settantina di persone saranno arrestate quella notte.

Il mattino dopo ogni traccia dell’occupazione è scomparsa, rimossa. La vita torna a scorrere. Il traffico su Broadway. Gli impiegati che attraversano in fretta la piazza diretti al lavoro. I lavoratori dei fast food che escono stanchi da un lungo turno di lavoro per molto meno del salario minimo. Gli operatori della Borsa, diretti a Wall Street. Dove stava per cominciare l’ennesima giornata di business as usual.

Oggi sono passati dieci anni dall’inizio di quel movimento. Wall Street è sempre Wall Street. I business sono sempre gli stessi. L’1% è rimasto l’1% e il 99% è rimasto il 99%. Il seme gettato a Zuccotti Park, tuttavia, ha attecchito anche sul cemento che ricopre la piazza. La necessità di un cambiamento profondo nella finanza americana e internazionale è sempre più evidente. Occupy Wall Street ha avuto il merito di accendere i riflettori sulle storture, le diseguaglianze, le iniquità causate da un sistema insostenibile. Non sarà mai troppo tardi per far germogliare quel seme.

Scarica questo articolo in ebook

Nessun commento finora.