Per accelerare la transizione ecologica occorre aumentare il prezzo delle emissioni

Emettere gas a effetto serra è sempre più costoso, ovunque nel mondo. Ma non abbastanza per centrare gli obiettivi climatici

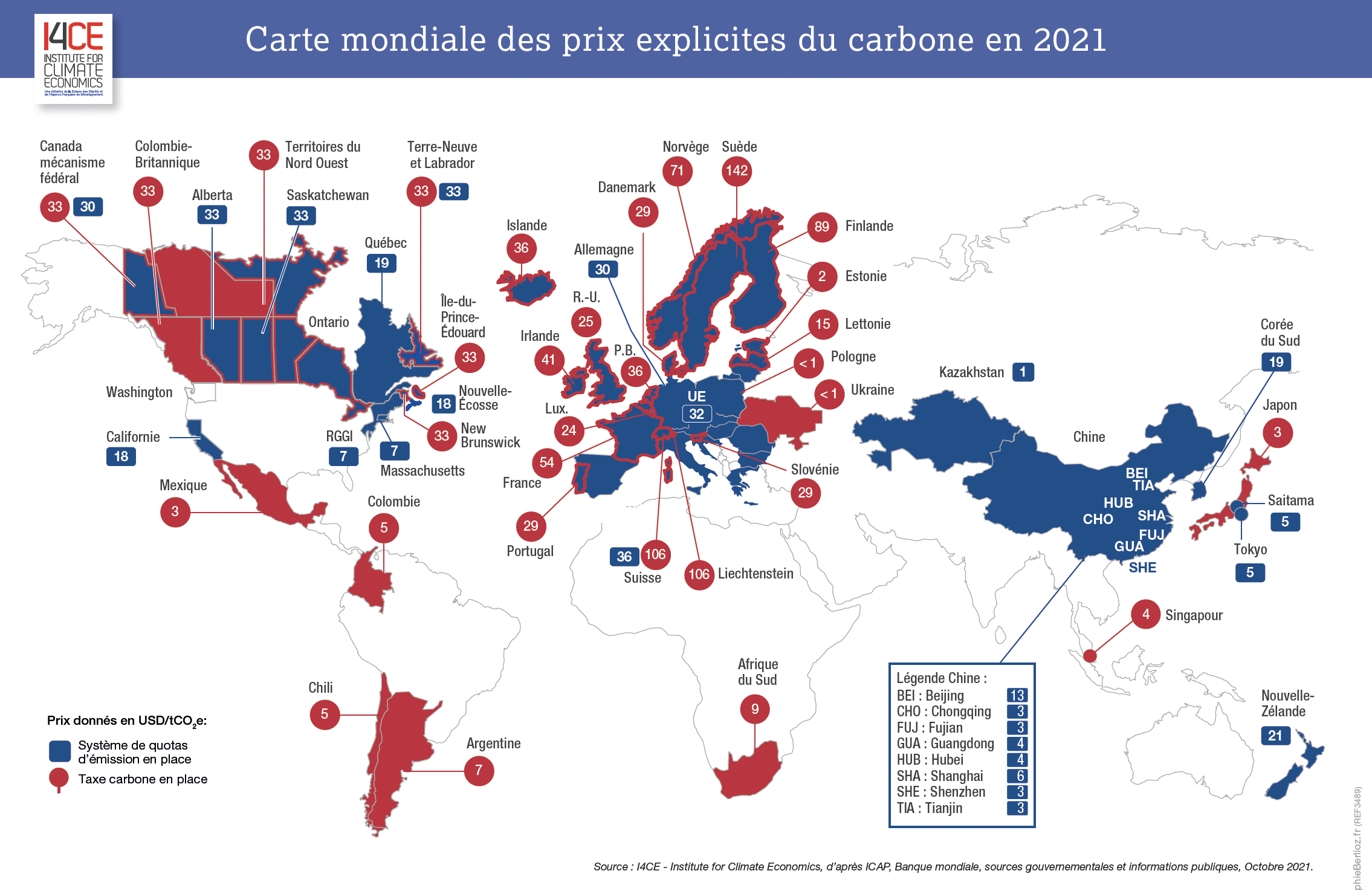

Secondo la Banca Mondiale, attualmente almeno 45 Stati e 34 aree subnazionali applicano in totale oltre 60 misure di carbon pricing. Cioè sistemi per attribuire un prezzo ai gas a effetto serra che vengono riversati nell’atmosfera per produrre merci o effettuare servizi. Oggi è soggetto a questo tipo di regime circa un quinto delle emissioni globali (21,5%, l’equivalente di 11,65 miliardi di tonnellate di CO2), in crescita rispetto al 15% del 2020.

Il prezzo delle emissioni di CO2 è ancora troppo basso

Il problema è che il costo dei “diritti ad inquinare”, mediamente, è ancora troppo basso. L’Institute for Climate Economics (IC4E) ha calcolato che oltre il 46% delle emissioni soggette a carbon pricing ha un prezzo inferiore a 10 dollari (8 euro circa) per ogni tonnellata di CO2 equivalente emessa. Servirebbe molto di più.

In uno degli studi più accreditati sul tema – elaborato nel 2017 da un gruppo di esperti designati dalla Banca Mondiale – si stima che per raggiungere uno scenario compatibile con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, ogni tonnellata di CO2 dovrebbe costare tra i 40 e gli 80 dollari. Secondo la Banca Mondiale solo il 3,76% delle emissioni globali oggi arriva a questo livello. Gli esperti ritengono necessario incrementare ulteriormente il prezzo dei gas serra a 50-100 dollari entro il 2030. Inoltre, questo calcolo è valido se al carbon pricing vengono affiancate altre iniziative, come la creazione di infrastrutture per la mobilità, o schemi per incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo. Secondo IC4E i Paesi in cui il prezzo delle emissioni è più elevato sono Svezia, Lichtenstein e Svizzera.

Perché il carbon pricing è utile a contrastare il cambiamento climatico

Per passare a un’economia carbon neutral (cioè priva di impatti negativi sul clima) le imprese devono produrre beni e servizi senza disperdere gas ad effetto serra nell’atmosfera e assorbire le emissioni che non sono evitabili. Il cambiamento ha un costo: gli investitori pubblici e privati devono finanziare i progetti di decarbonizzazione delle imprese, sostenere le attività verdi (per esempio la produzione di energia da fonti rinnovabili), e stimolare l’innovazione tecnologica.

Per azionare questi meccanismi è indispensabile che le imprese e gli investitori trovino incentivi. Vale a dire, le attività a elevate emissioni devono risultare più costose (o comunque meno convenienti) rispetto a quelle sostenibili. Per esempio, è stato stimato che in Europa siano necessari investimenti pari a 28 miliardi di euro per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Secondo le attuali condizioni di mercato il 50% di questi investimenti non sarebbe conveniente in base a valutazioni di costo, rendimento e rischio.

Una delle soluzioni può essere rappresentata proprio dal carbon pricing che consiste appunto nell’attribuire un prezzo ai gas serra: più un processo ne emette, più è costoso. E questo è compito dei governi.

Carbon tax e mercati per le quote di emissioni: come si dà un prezzo ai gas serra

Ci sono diversi modi per attribuire un prezzo ai gas serra. L’importo viene espresso in tonnellate di CO2 equivalente (tCO2e), cioè in rapporto alla quantità CO2 che avrebbe lo stesso effetto sul clima rispetto al gas preso in considerazione. Due dei sistemi più diffusi sono le tasse sul biossido di carbonio (o carbon tax) e i mercati per lo scambio di emissioni (o ETS, da Emission Trading Scheme).

Questi sistemi vengono definiti anche cap-and-trade. I governi, cioè, stabiliscono un tetto alla quantità di emissioni consentite all’interno del mercato in un dato periodo di tempo (cap) e definiscono un certo numero di quote, cioè di licenze a emettere, che le imprese possono vendere o acquistare. Periodicamente il tetto viene abbassato e la quantità di quote viene ridotta. La riduzione dell’offerta provoca un aumento dei prezzi, con il risultato che acquistare una licenza (quindi un diritto a emettere) diventa sempre più costoso. Uno degli ETS più grandi al mondo è quello dell’Unione europea. Lanciato nel 2005, copre circa il 40% delle emissioni generate dai Paesi membri. Associato ad altre misure, ha contribuito a ridurre le emissioni di più del 40% in settori ad alta intensità di gas serra, come la produzione di energia.

Tutto si spiega

Cos’è e come funziona il mercato ETS dei “diritti ad inquinare”

Nato nel 2005, il mercato ETS è la risposta europea alle sfide climatiche. Che però ha funzionato solo in parte. E che per questo è stato riformato

Carbon tax ed ETS hanno lo stesso obiettivo – cioè ridurre le emissioni – ma ci arrivano in modo diverso. Con la carbon tax i governi stabiliscono il prezzo della CO2 e lasciano che gli attori economici valutino come agire: più aumentano gli incentivi a scegliere attività verdi, più si riducono le emissioni. Con gli ETS i governi fissano la quantità massima di gas serra consentiti e lasciano al mercato definire il prezzo della CO2.

Dove finiscono i proventi?

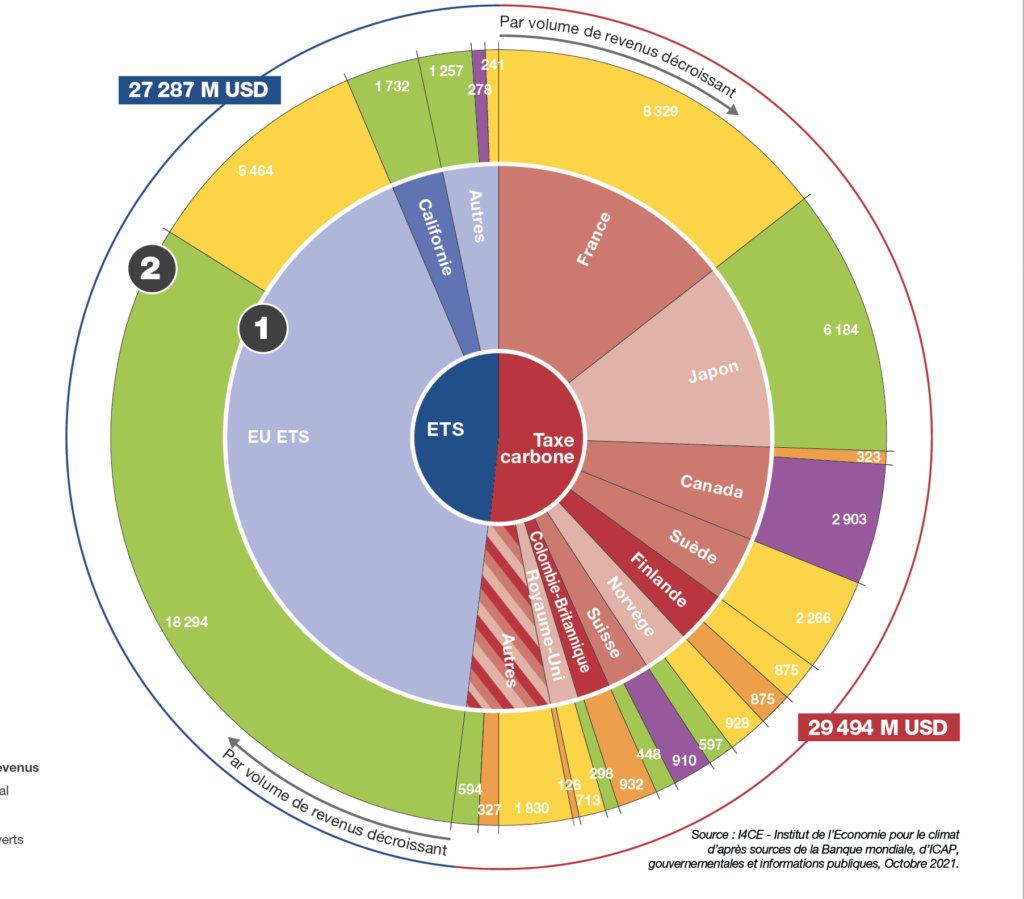

Secondo IC4E nell’anno fiscale 2020-2021 carbon tax ed ETS hanno determinato una raccolta di 56,8 miliardi di dollari (o 49 miliardi di euro), in crescita rispetto ai 48 miliardi del 2019. I flussi sono ripartiti in maniera pressoché equilibrata tra le due misure.

Tra le carbon tax, quella che genera maggiori entrate è quella francese: gli 8,32 miliardi di dollari raccolti vengono usati per sostenere le spese generali dello Stato. Il Giappone ha scelto una via più verde: i 6 miliardi di dollari riscossi finanziano progetti di sostenibilità ambientale. In Svizzera un terzo dei proventi viene versato in un fondo per il clima, gli altri due terzi vengono redistribuiti tra la popolazione attraverso l’assicurazione sanitaria.

In molti casi i meccanismi di carbon pricing convivono con sussidi pubblici ai combustibili fossili, che ne indeboliscono sia gli effetti ambientali, sia i benefici fiscali per gli Stati. Per esempio, nel 2020 in Francia, a fronte degli 8 miliardi di dollari generati dalla tassa, i sussidi hanno sfiorato i 10 miliardi.

La raccolta dell’ETS europeo (oltre 23 miliardi di dollari) viene impiegata sia per rimpolpare il budget comune, sia per finanziare progetti di sostenibilità.

Le principali novità del 2021: Germania e Cina

Nell’estate del 2021 la Germania ha annunciato l’introduzione di una carbon tax su trasporto e riscaldamento per le abitazioni, pari a 25 euro per ogni tonnellata di CO2, che salirà a 55 euro nel 2025. Nel 2026 il prezzo di ogni certificato di emissione sarà determinato tramite asta. Il governo tedesco si aspetta di raccogliere 40 miliardi di euro tra 2021 e 2024, con l’obiettivo di impiegarli in progetti legati all’azione climatica e a ridurre il peso delle tasse per i cittadini.

Sempre la scorsa estate, la Cina ha lanciato il suo ETS, che è diventato il più grande del mondo. Il sistema coinvolge oltre duemila imprese del settore energetico, responsabili di circa 26mila tonnellate di CO2 equivalenti ogni anno. Hanno destato lo scetticismo degli analisti le proiezioni sui costi, che dovrebbero oscillare tra i 5 e 6 euro per ciascuna tonnellata. Inoltre, il tetto massimo dei certificati è stabilito in base all’intensità delle emissioni. Cioè alla quantità di biossido di carbonio generato per unità di prodotto). Quindi più aumenta la produzione, più aumenta la quantità di emissioni consentite.

I problemi del carbon pricing

Uno dei problemi che possono compromettere l’efficacia del carbon pricing è il cosiddetto carbon leakage. In pratica, le imprese delocalizzano la produzione verso Paesi dove inquinare costa meno, vanificando l’effetto del carbon pricing nel Paese “evitato”. Comprensibilmente, questo fenomeno si genera perché non c’è armonizzazione internazionale sui prezzi della CO2. Per contrastare i rischi del carbon leakage, a luglio la Commissione europea ha proposto di introdurre un dazio sulle importazioni per sei settori (ferro e acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, chimica ed energia elettrica) basato sulla quantità di emissioni contenute nei prodotti, il cosiddetto Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). La proposta è in discussione tra Parlamento e Consiglio dell’UE.

Un altro nodo è il trattamento delle imprese petrolifere nazionali. Delle 20 aziende che emettono più CO2 al mondo, dodici sono compagnie petrolifere di Stato. Un recente studio ha dimostrato che una tassa sulla CO2 di 100 dollari si tradurrebbe in bancarotta per otto delle prime nove compagnie nazionali per dimensione. Si salverebbe solo la Saudi Aramco, grazie ai costi di estrazione del petrolio saudita, che sono nettamente più bassi rispetto ad altre aree del Pianeta. È chiaro, quindi, che gli interessi in gioco per gli Stati sono molto elevati. Le opzioni sono due: non applicare il carbon pricing (o accontentarsi di una cifra molto bassa), o lasciare fuori le Big Oil di Stato.

Federica Casarsa è policy officer presso Eurosif. Le considerazioni presenti in questo articolo sono espresse tuttavia a titolo strettamente personale e non riflettono necessariamente la posizione di Eurosif e dei suoi membri.

Nessun commento finora.