Amazzonia in fiamme: nomi e cognomi di chi ci sta guadagnando

Cargill, Bunge, Jbs e i big dell'agroindustria fanno miliardi grazie agli incendi. La nostra dieta e la politica di Bolsonaro gettano benzina sul fuoco

L’Amazzonia e la sua foresta devastata dagli incendi. Nel corso del mese di agosto, migliaia di roghi hanno alimentato le polemiche internazionali e le prese di posizioni, tanto dei gruppi ambientalisti internazionali, quanto della politica ai massimi livelli. Dichiarazioni e proteste in difesa di quello che è il polmone verde per eccellenza sul Pianeta, fonte di ossigeno e patrimonio inestimabile di biodiversità animale e vegetale. Fonte di vita e riparo per le popolazioni indigene.

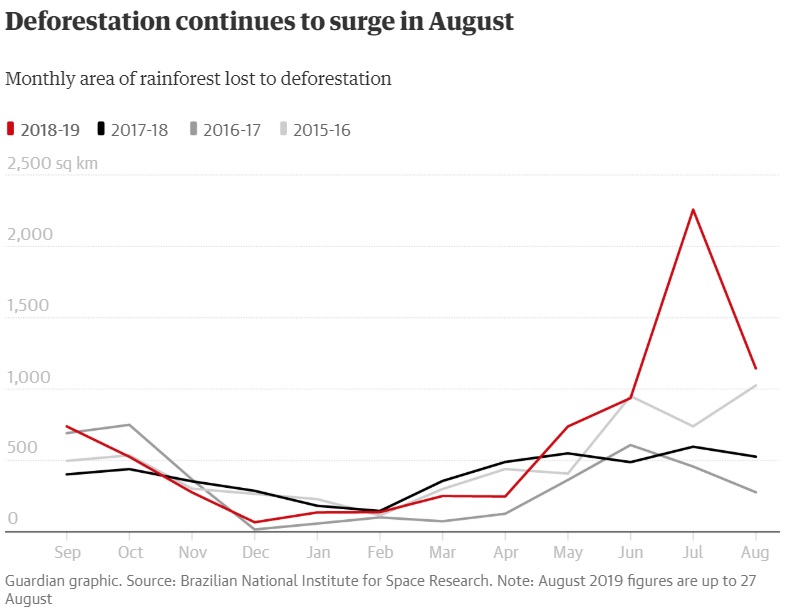

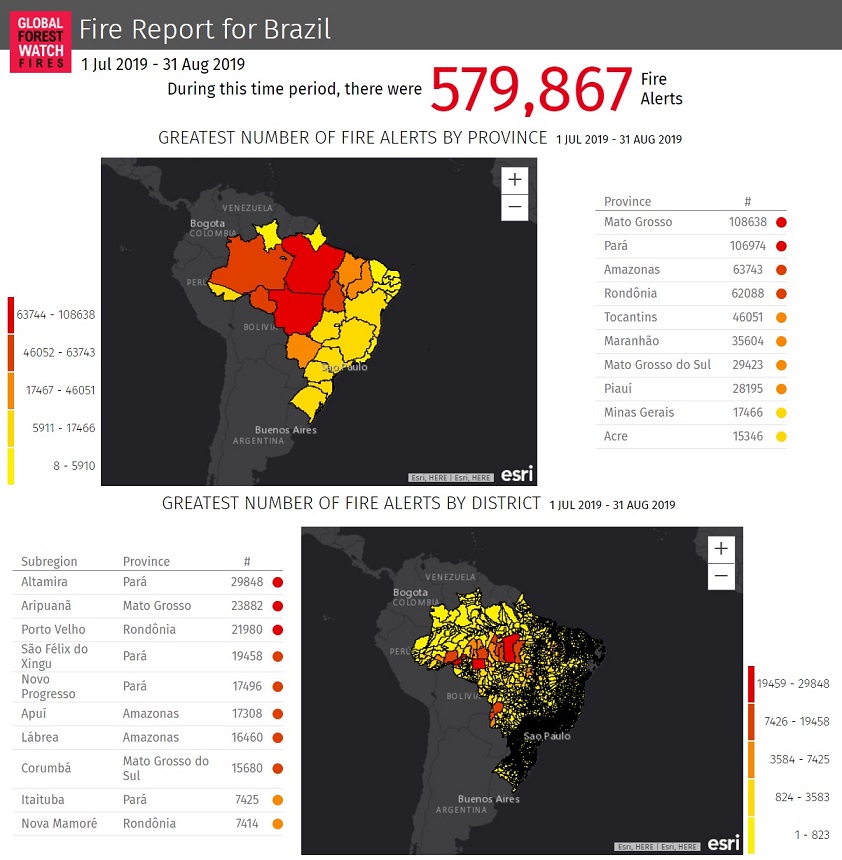

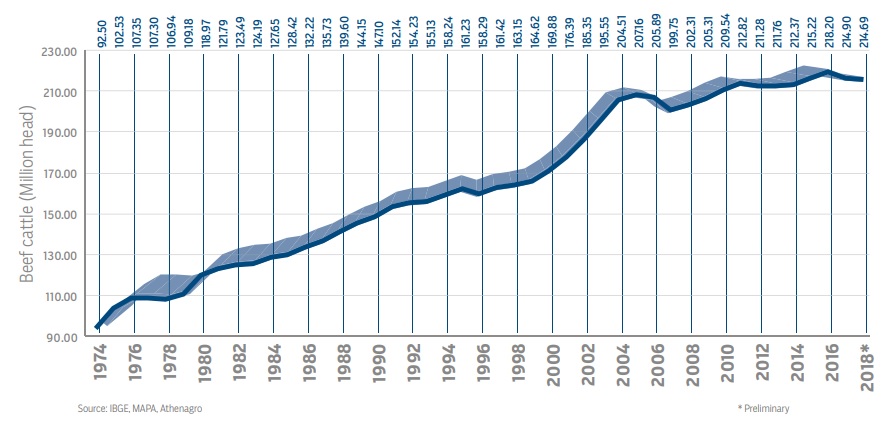

E così, pur considerando che la deforestazione in Brasile non tocca le punte drammatiche di anni come il 1995 o il 2003-2005, le rilevazioni dell’INPE (l’Istituto nazionale di ricerca spaziale brasiliano) raccontano un’accelerazione del fenomeno (+79% di incendi rispetto allo stesso periodo del 2018). In un contesto generale in cui – stando a Global Forest Watch su dati dell’Università del Maryland – il mondo ha perso, sempre nel 2018, più di 12 milioni di ettari di copertura arborea, 3,6 milioni dei quali costituiti da foresta pluviale primaria.

La domanda più importante da porsi è allora: quali spinte economiche si trovano alle spalle di questo fenomeno che oggi – finalmente – ha scosso la sensibilità ambientalista di milioni di persone? Chi effettivamente ha interesse a proseguire in una deforestazione che avanza a ritmi vertiginosi, e non solo nel continente sudamericano?

Dalla politica di Bolsonaro carburante per gli incendi

Una parte della risposta si trova innanzitutto nelle potentissime lobby dell’agribusiness che hanno consentito l’elezione dell’attuale presidente del Brasile Jair Bolsonaro, e continuano a sostenerlo. E così il neopresidente, che già in campagna elettorale parlava dell’Amazzonia verde come di un’ostacolo allo sviluppo, ha cercato di screditare e ha licenziato il presidente dell’INPE, Ricardo Galvao, per aver diffuso dati sgraditi sull’escalation della deforestazione. Gli stessi dati criticati dal ministro dell’Ambiente Ricardo Salles e da Marcos Pontes, ministro della Scienza e tecnologia.

Inoltre il presidente si è adoperato per limitare la tutela della vegetazione, tagliando del 24% il budget discrezionale dell’agenzia ambientale IBAMA (Brazilian Institute of the Environment and Renewable Natural Resources) e togliendo la scorta di polizia ai suoi ispettori inviati sul territorio per verificare gli abusi. Risultato? Secondo un’analisi del «New York Times» su documenti pubblici, nei primi 6 mesi del 2019 l’agenzia ha ridotto del 20% le «azioni di contrasto intese a scoraggiare la deforestazione illegale, come multe o sequestro di attrezzature».

L’effetto di tutto questo è facile da prevedere: diffondere un senso di impunità per chi appicca gli incendi e, allo stesso tempo, la consapevolezza che questo status di “mani libere” potrebbe non durare a lungo. Tant’è vero che l’azione dei roghi è deflagrata rapidamente nei mesi estivi, alimentando il fumo delle piante in fiamme che ha oscurato i cieli di San Paolo e Santa Cruz (Bolivia), determinando così lo sconcerto nell’opinione pubblica che rimbalza sui media globali.

Dai nostri stili di consumo il cerino in mano alle multinazionali

Tuttavia una gran parte di ragioni per cui la deforestazione illegale prospera sta nei nostri stili di consumo, di cui l’attuale filiera del cibo si nutre, promuovendoli a sua volta per alimentare il profitto delle grandi multinazionali che spesso Valori ha indagato.

Che sia per ricavare olio di palma e mangimi, o per allevare bestiame, la domanda di nuove estensioni di terra è cresciuta a tal punto che poco importa se questa terra sia occupata da foreste primarie o habitat insostituibili. E il fiammifero viene acceso.

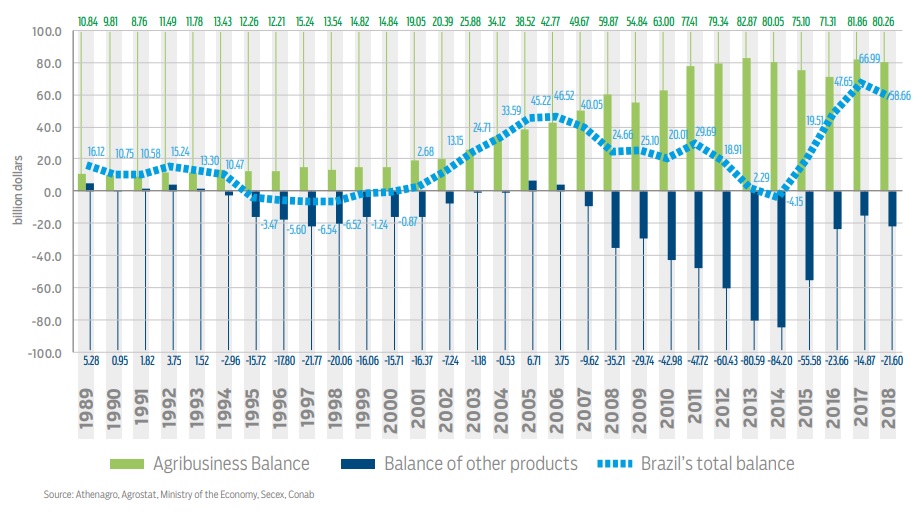

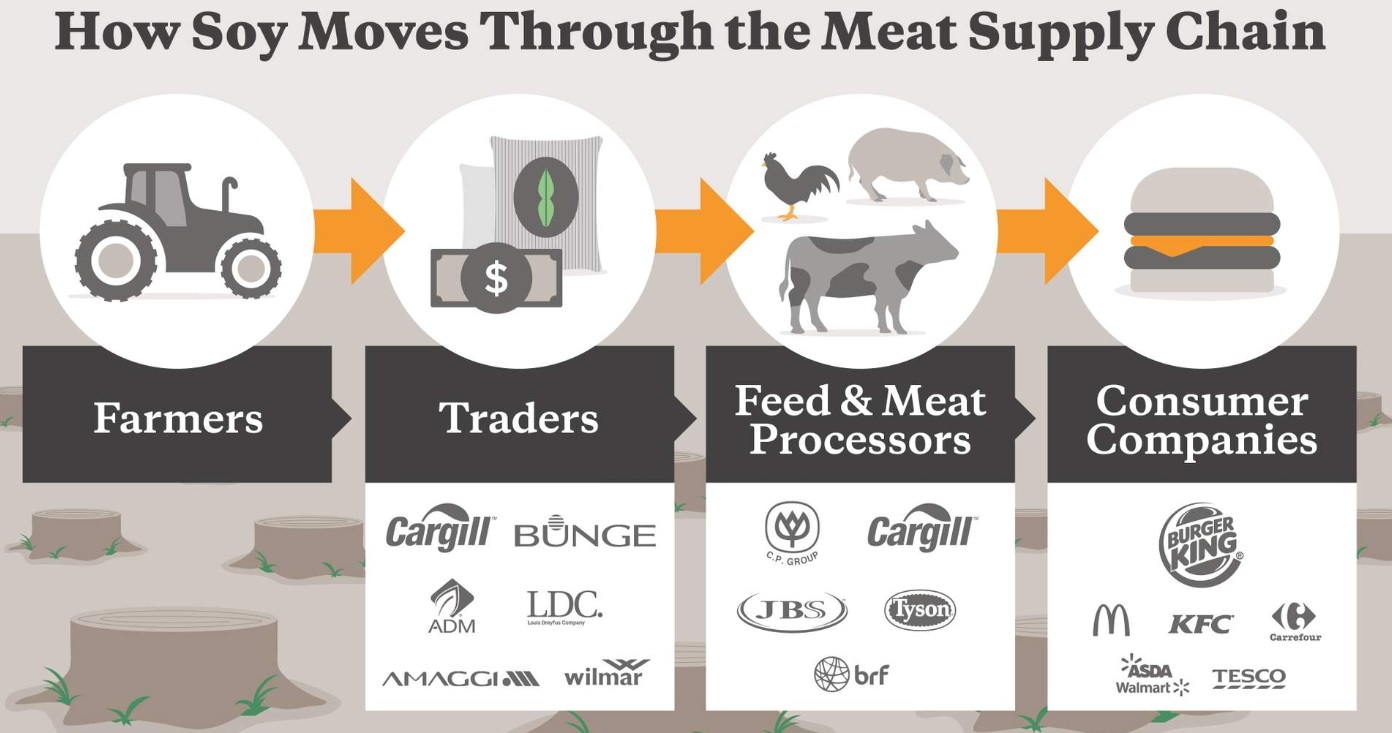

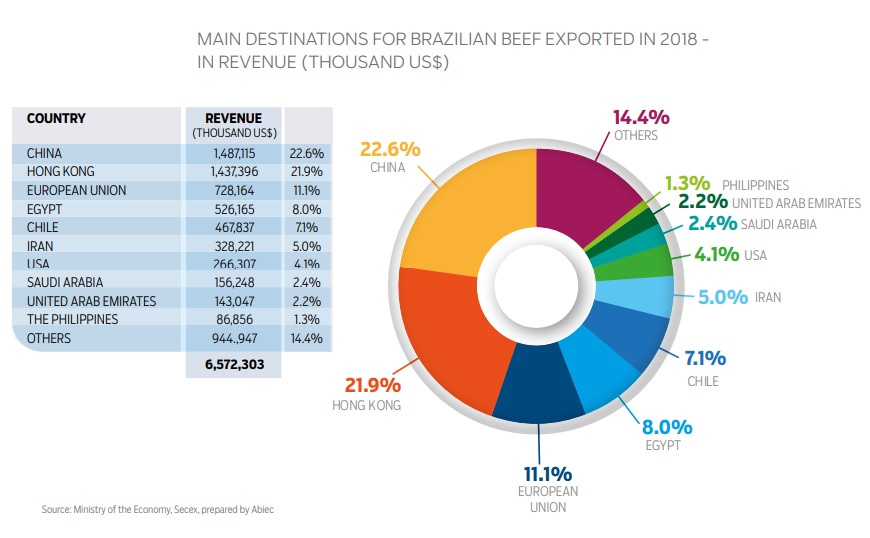

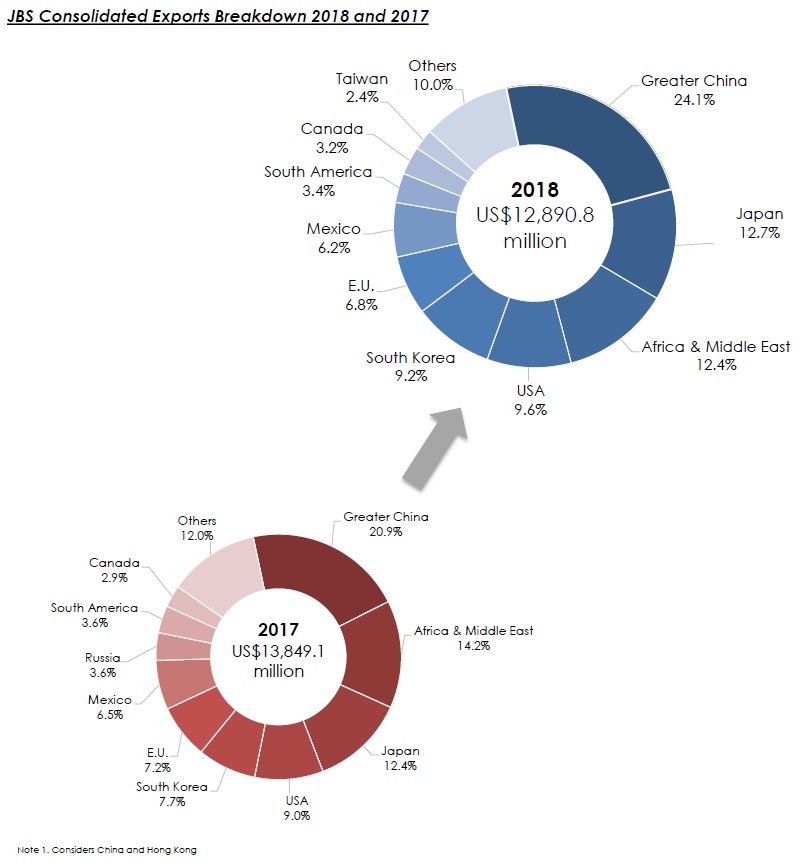

Mighty Earth spiega che la distruzione per ingrandire e rinnovare pascoli e piantagioni (i roghi servono anche a bruciare coltivazioni precedenti) è funzionale al business delle grandi compagnie internazionali. Quelle specializzate nella produzione, come JBS, Bunge e Cargill, o quelle più attive nella trasformazione e distribuzione, come Stop & Shop, Costco, McDonald’s, Walmart/Asda e Sysco, che acquistano il prodotto per trasformarlo e venderlo al pubblico. E la domanda di cibo, specialmente di carne, è conseguenza di un mercato che si allarga grazie ai Paesi in via di sviluppo e alle nuove potenze: Cina, Hong Kong, Iran, Emirati Arabi Uniti, Filippine sono oggi voci decisive dell’export di manzo brasiliano.

Bunge, Cargill e JBS, colossi per cui è vantaggioso il rogo delle foreste

Tali dinamiche economiche vengono ben raccontate da numerosi studi indipendenti (di qualche anno fa, ma sempre attuale, Agropoly) e rapporti più istituzionali.

Una recente inchiesta in particolare ha mostrato la singolare vicinanza tra le zone più colpite dai roghi e la dislocazione delle infrastrutture necessarie alla filiera della carne (impianti di macellazione), nonché alle vie di comunicazione legate al trasporto della soia e dei suoi derivati. In particolare l’autostrada BR-163, usata dai grandi coltivatori come collegamento fino al porto di Santarem, punto di partenza per l’export delle grandi compagnie.

Le medesime dinamiche produttive e commerciali vengono poi esaminate dall’organizzazione ambientalista Mighty Earth, focalizzata proprio su quanto accade in America meridionale e sulle responsabilità oggettive nascoste dietro chi materialmente accende il fuoco. In due documenti (The Ultimate Mystery Meat e Still At It) la ong analizza l’impegno delle compagnie per la sostenibilità della filiera, e punta il dito contro Bunge e Cargill. In causa vengono chiamati gli appetiti di questi giganti dell’agribusiness che, insieme a Archer Daniels Midland Company e Louis Dreyfus, costituiscono il gota globale che controlla il mercato delle commodities del settore agroalimentare.

Cargill

La statunitense Cargill, definita addirittura come la “la peggior compagnia del mondo“, dal momento che avrebbe ripetutamente rifiutato di interrompere il proprio rapporto economico con i fornitori direttamente coinvolti nella deforestazione. Di certo è la compagnia più importante nel commercio di soia dal Brasile, ed è considerata la maggiore azienda agroalimentare del pianeta, con enormi interessi e attività anche in Bolivia, Paraguay e Argentina. Per quanto riguarda l’anno fiscale 2018 ha registrato un fatturato da 114,7 miliardi di dollari (+5% sul 2017) e utili netti pari a 3,1 miliardi di dollari (+9% sul 2017).

Opera in 70 Paesi con 160mila dipendenti. Ha interessi nei mangimi per animali e nella trasformazione e nel commercio di materie prime alimentari. Ma è protagonista anche del settore energetico e dei trasporti, dell’industria farmaceutica, e perfino nella produzione di sale chimico per la manutenzione invernale delle strade.

Bunge Limited

Ha sede legale nelle Bermuda e sede operativa White Plains, vicino a New York. Si tratta del maggior commerciante di soia del mondo, ma tratta anche cereali e fertilizzanti. Nel 2018, con poco più di 30mila dipendenti e attività in 35 nazioni, ha staccato un fatturato di “soli” 45,7 miliardi di dollari.

Acquista, vende, immagazzina, trasporta e trasforma semi oleosi e cereali per produrre oli, margarine e farina proteica per alimenti animali. Produce anche zucchero ed etanolo da canna da zucchero, farine di grano e mais, cereali per mangimi e alimentazione umana, indirizzati all’industria degli snack, dei prodotti da forno, della birra.

JBS

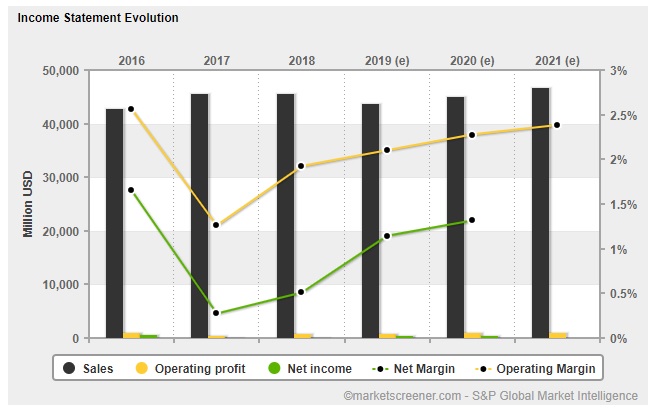

È una compagnia brasiliana da 41,3 miliardi di euro di fatturato nel 2018 (+11,3% sull’anno prima e suo record di sempre), con un utile lordo di 6 miliardi di euro (+10,8% sul 2017). Si attesta tra i principali produttori di carne bovina e suina negli Stati Uniti, di carne bovina in Canada, ed è azionista di maggioranza di Pilgrim’s Pride Corporation, seconda azienda avicola americana, attiva anche in Messico.

La sua controllata JBS USA, infatti, prepara e consegna prodotti freschi di manzo, suino e pollame a clienti in 105 Paesi nei sei continenti. JBS Australia risulta invece il maggiore trasformatore di carne bovina e d’agnello del continente e uno dei principali fornitori di mangimi per allevamento. Complessivamente il gruppo impiega 230mila persone su circa 400 siti, tra unità produttive e di vendita, esportando in più di 150 Paesi.

Ma il colosso globale non macina solo carne e profitti. Nel’ambito di un’indagine chiamata Carne Fria, è stato contestato dall’IBAMA per un coinvolgimento nella deforestazione brasiliana, benché la compagnia si difenda rivendicando pubblicamente di adottare rigorosi criteri di sostenibilità. La difesa non è bastata alla ong ambientalista internazionale Greenpeace per proseguire i negoziati con la corporation nell’ambito del cosiddetto Cattle Agreement. Ma non solo. Perché in base a un’inchiesta svolta da «Reporter Brazil» in collaborazione con «The Guardian», JBS avrebbe acquisito bestiame da produttori con responsabilità nello sfruttamento dei lavoratori e nel disboscamento illegale.

Nessun commento finora.