Moda, elettronica e cibo: ecco l’inefficienza di sistema

Il Natale celebra e perpetua anche cattive lezioni: ecco come funzionano moda, elettronica e cibo. Tra sprechi, rifiuti e danni ambientali

Sapreste dire quanti vestiti, scarpe, accessori si trovano nel vostro guardaroba? E quanti smartphone, tablet, televisori avete cambiato negli ultimi cinque anni? O quanto cibo ammuffito, semplicemente non consumato, è finito nella spazzatura dal frigo o dalla tavola? Probabilmente no. E il motivo – almeno in parte – lo si coglie in una frase sulla moda, pronunciata in un recente (e premiato) documentario intitolato “The Minimalists: Less Is Now”:

«Quando le nostre madri e le nostre nonne andavano a comprare dei vestiti, le stagioni erano quattro. Se non due. Dei vestiti per il caldo e altri per il freddo. Adesso, lavoriamo in un ciclo di 52 stagioni all’anno. Vogliono farti sentire fuori moda dopo una settimana, costringendoti a comprare qualcosa sette giorni dopo».

Anche se nessuno pensa che si debba tornare tout court alle condizioni di vita dei nostri avi, la visione un po’ nostalgica enunciata sopra nasconde una chiave dell’attuale sviluppo insostenibile. E a dimostrarlo – leggendo oltre – saranno cifre e pratiche di settori come la moda e il tessile, l’elettronica e il cibo. Sebbene la pandemia di Covid-19 abbia inceppato un po’ la macchina (emblematica la chiusura di un importante negozio parigino di H&M). E la riflessione potrebbe trasferirsi all’immobiliare (si pensi allo scandalo cinese di Evergrande) o al comparto dell’arredamento e degli accessori per la casa, ad esempio.

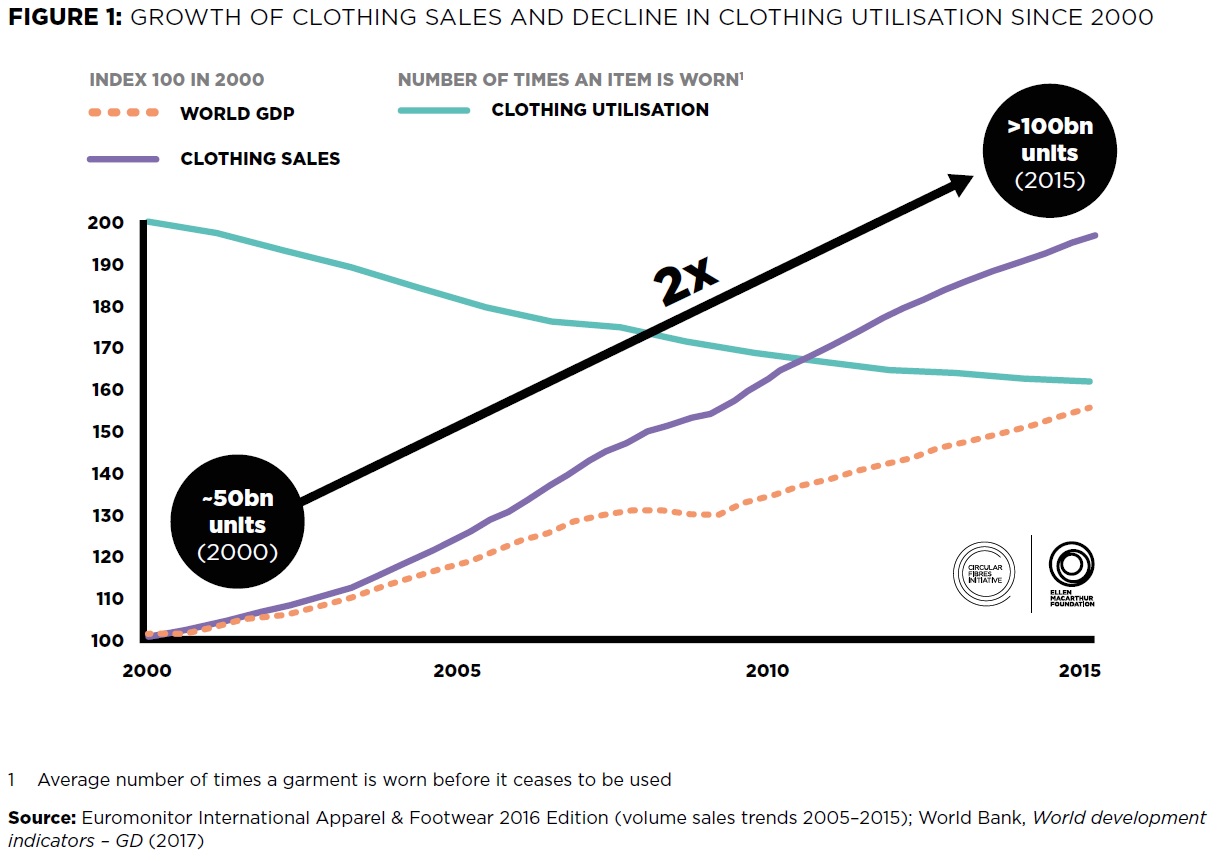

La moda produce troppo e male

Una sorta di tensione bulimica che pervade moda e tessile si respira già sfogliando le riviste dal parrucchiere. Ma per comprenderla meglio è bene rispolverare un famoso studio McKinsey del 2015 che faceva i conti in tasca ai colossi che governano il comparto, e soprattutto alle regine della fast fashion. I ricercatori denunciavano la spinta forsennata al ricambio dei vestiti impressa da società come Zara (ovvero Inditex), capace di sfornare 24 nuove collezioni ogni anno, o H&M (tra 12 e 16 collezioni). Per uno stato di aggiornamento perenne che riguardava anche il numero medio di collezioni di abbigliamento offerte dalle aziende europee esaminate: più che raddoppiato nel primo decennio del secolo (da due all’anno nel 2000 a circa cinque nel 2011).

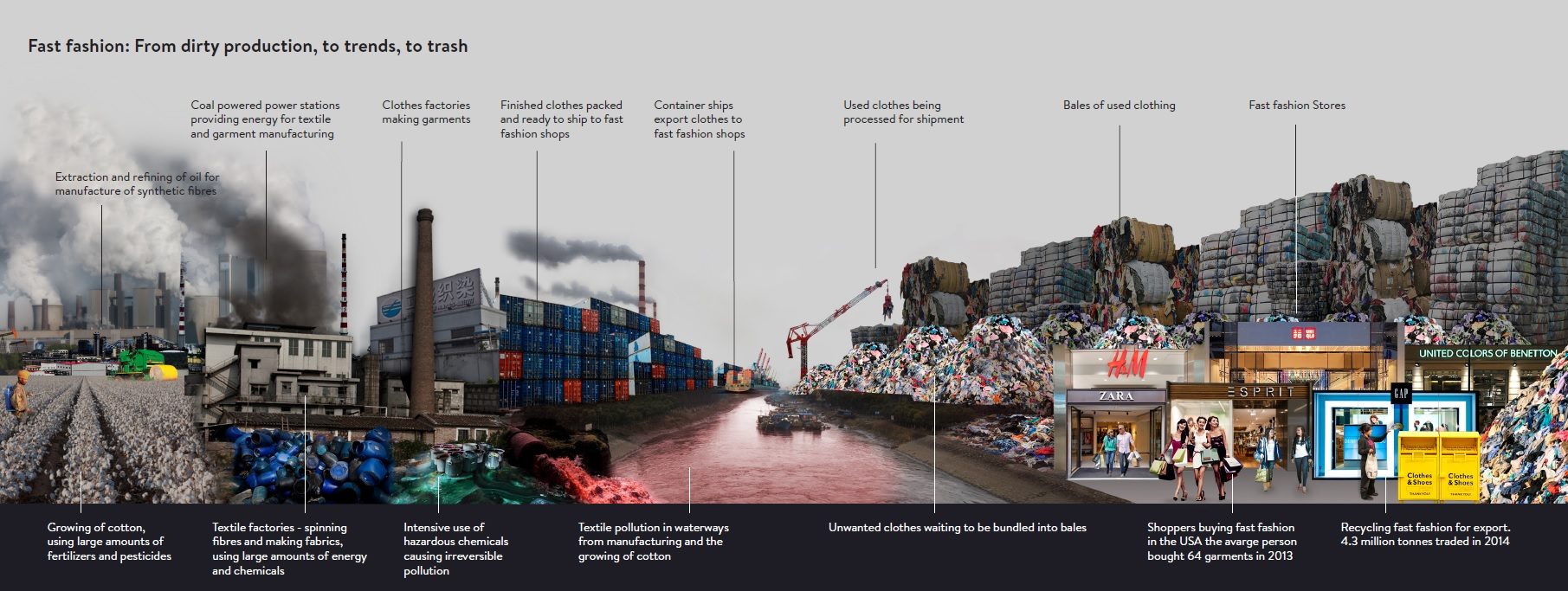

Questa produzione enorme serve sì a soddisfare un mercato dove la concorrenza si fa sui prezzi stracciati della merce a scaffale, ma si regge su altro. In buona parte su forme di lavoro con pochi diritti e poche spese, pagato con i salari spesso miseri che la fast fashion concede in Asia (Bangladesh, India, Pakistan, ma anche Cambogia, Cina…) e nel Vecchio Continente (Romania, Bulgaria, Turchia…). E questo avviene accompagnando allo slancio degli acquisti un incremento continuo della domanda di fibre tessili, naturali e sintetiche. Con conseguente crescita del consumo di acqua e materie prime, nonché delle emissioni di gas a effetto serra disperse per produrle e lavorarle.

Moda: mercati distorti, montagne di rifiuti e invenduto al rogo

Ma non solo. Perché tale modello, per sostenersi, deve innescare nei Paesi consumatori dinamiche di shopping a tratti compulsivo. Quando non addirittura pratiche intollerabili come il rogo o la distruzione di capi resi o invenduti, cioè nuovi o pari al nuovo, per far spazio agli ultimi arrivi. In barba ad ogni principio di economia circolare. E non basta…

A valle del business as usual si riempiono infatti gli armadi delle case con vestiti di scarsa qualità, compatibili con prezzi contenuti e basso tasso di riuso: indossati anche solo sette volte prima di essere ceduti o gettati nell’immondizia, secondo una indagine inglese. E a valle degli armadi comincia il viaggio dell’usato, che si accumula soffocando poi le filiere più fragili e favorendo tensioni sociali. Tant’è che in Africa alcuni Paesi ne hanno limitato l’importazione (ricordando un po’ Cina e Turchia, che hanno detto stop ad altri tipi di scarto europei).

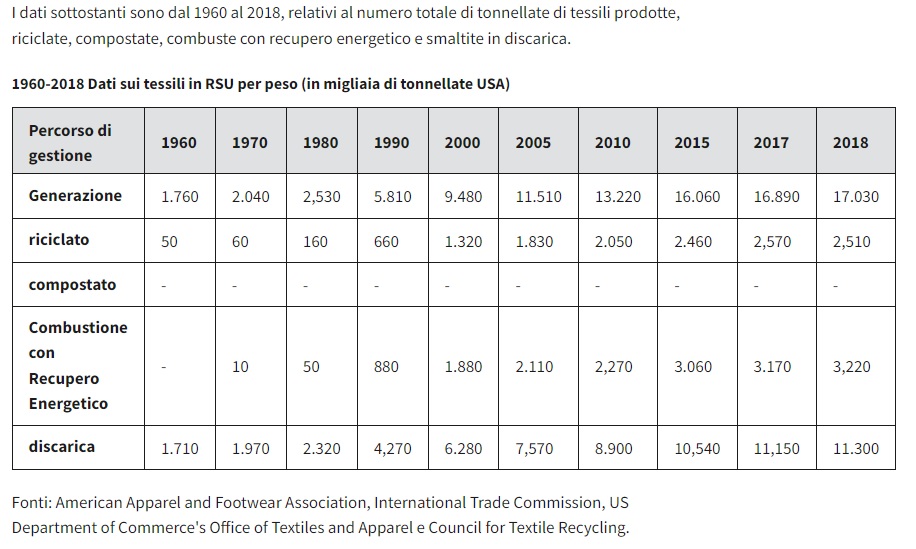

E intanto cresce la montagna dei rifiuti tessili (spesso non riciclabili a causa del mix di componenti utilizzate), consumando risorse e inquinando l’ambiente. Come ricordava uno studio di Greenpeace del 2016. Come sottolineava nel 2017 la Ue, lamentando che gli europei usano quasi 26 chili di tessuti e ne scartano circa 11 chilogrammi ogni anno, e l’87% degli abiti usati finisce incenerito o in discarica, a fronte dell’1% di riciclo su scala globale. E come confermano infine i dati più recenti dell’Agenzia per la protezione ambientale americana.

Cambiare si può: tra minimalismo, innovazione e riuso

Dal 2015, purtroppo, poco è mutato in questo modello. Nonostante tentativi minoritari di razionalizzare l’impatto ambientale, operazioni di facciata o veri e propri schiaffi al cambio di passo richiesto dalle generazioni Z e seguenti. Lo conferma l’edizione 2020 della ricerca McKinsey, nella quale i temi sociali e ambientali lasciano però spazio alle preoccupazioni per gli impatti economici della pandemia di coronavirus. «Nonostante il crescente slancio – si legge -, gli sforzi del settore per affrontare i suoi problemi di rifiuti sono ancora in una fase iniziale. Molte delle soluzioni attualmente in cantiere non vanno alla radice del problema: la necessità di produrre e consumare di meno».

Business green

Patagonia, l’eco-multinazionale attivista per il clima

Adesione agli scioperi del venerdì, economia circolare, scontro con Trump su tasse e aree protette: Patagonia fonda un modello di business ambientalista

Una necessità collettiva sempre più percepita, tuttavia. Al punto che molte imprese internazionali stanno investendo su piattaforme di scambio e vendita dell’usato tra privati, posizionandosi tra sharing economy e circular economy. E mentre qualche multinazionale sembra aver inteso il messaggio dei Fridays for future fanno proseliti altre proposte. C’è chi ha deciso di sfidare se stesso nel ridurre il guardaroba all’essenziale – è il caso di Project333 – e persino chi si spinge oltre il tema moda (Colin Beavan) e invia un messaggio a tutti i comparti. Quello, radicale e non certo per tutti, di Colin Wright mostra che si può vivere e lavorare con solo 51 oggetti al seguito.

Elettronica di consumo: un tesoro di risorse buttato via

Purtroppo anche sull’elettronica il modello di produzione e consumo non sembra essere in linea con criteri efficienti di gestione delle risorse (finite). La cartina di tornasole può senz’altro essere ancora una volta l’accumulo di apparecchi, talvolta ancora utilizzabili o riparabili, che terminano in discarica la loro vita. Milioni di esemplari ricchi di metalli rari sostituiti con versioni più avanzate o per cambi di tecnologia imposti (se non per la cosiddetta obsolescenza programmata).

L’ideale sarebbe riciclare il 100% di questi prodotti, recuperando preziose materie prime seconde. L’Enea, che ha sviluppato il proprio impianto pilota ROMEO, ricordava nel 2020 alcuni numeri interessanti. Dal trattamento di una tonnellata di schede elettroniche è possibile ricavare 129 kg di rame, 43 kg di stagno, 15 kg di piombo, 0,35 kg di argento e 0,24 kg di oro. Per un controvalore complessivo di oltre 10mila euro, e senza calcolare il risparmio di CO2 emessa.

Rifiuti a quintali e in viaggio nelle discariche del mondo

Ma gli obbiettivi di riciclo (del 65% in Europa, dal 2019) sono lungi dall’essere centrati. Nel 2019 in Italia, Paese piuttosto virtuoso, il 57% dei RAEE veniva smaltito ancora lungo percorsi che terminavano in discarica o all’estero, quindi senza garanzie di rispetto dell’ambiente e adeguata gestione delle risorse. Si pensi al viaggio di un televisore rotto raccontato in un’inchiesta giornalistica di qualche anno fa. Seguito con un Gps, l’apparecchio partito da Amburgo arrivò fino al Ghana, nella velenosa discarica di Agbogbloshie. Con l’Africa nuovamente meta degli scarti industriali delle economie più avanzate.

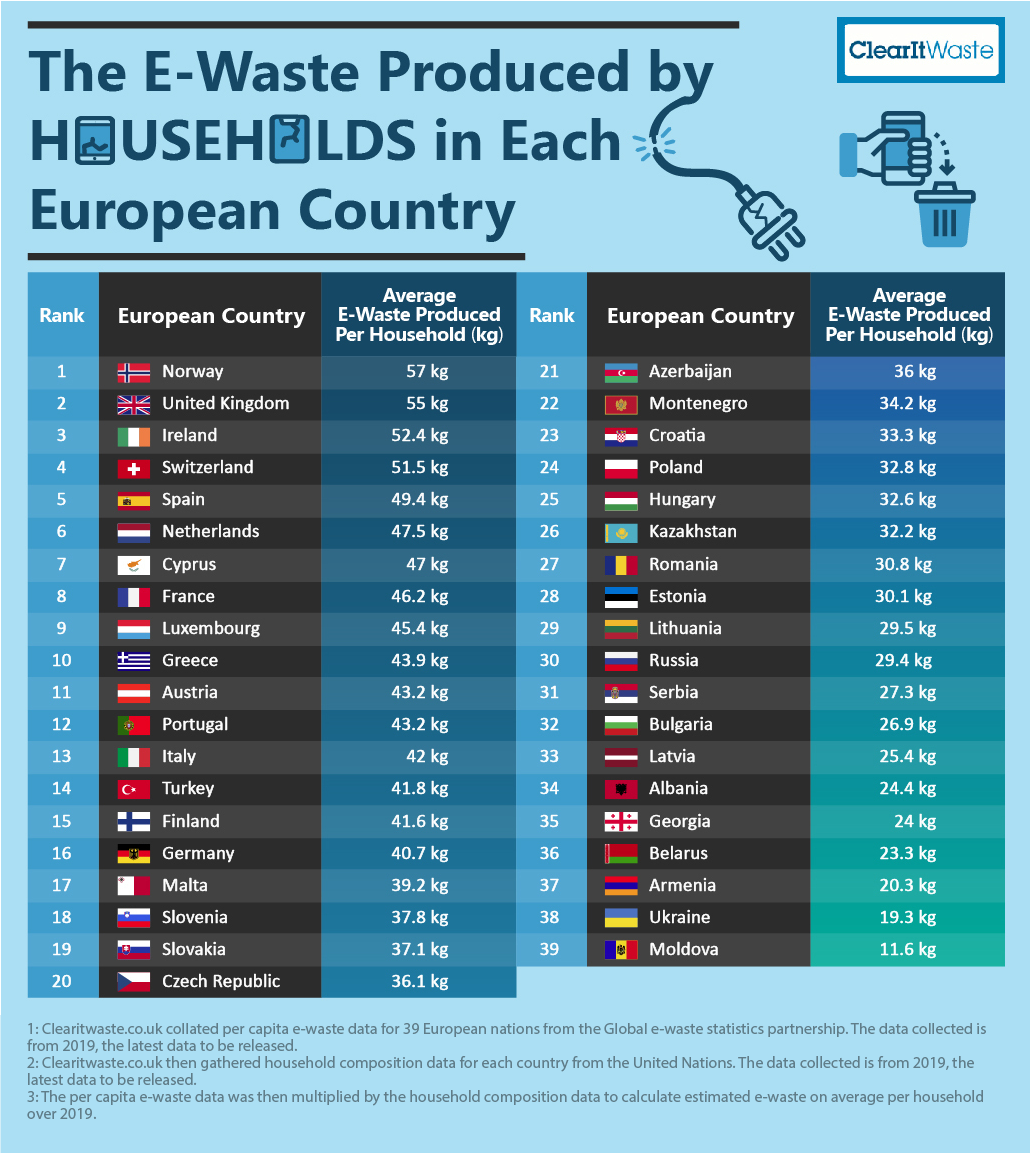

Stando a un’indagine trasnazionale svolta da un ente britannico sulla produzione di rifiuti elettronici per famiglia, in Europa sono i norvegesi a generarne il maggior volume (57 kg). Ma l’Italia (42 kg) è sopra la media. E dopo il Black Friday arriverà Natale… Certo qualche elettrodomestico nuovo consumerà meno energia del precedente, ma il bilancio ambientale sul medio periodo peserà innanzitutto sulle risorse estratte o spese per realizzare quelli defenestrati. E le Nazioni Unite, riporta l’indagine, prevedono che entro il 2030 ci saranno 74 milioni le tonnellate di rifiuti elettronici (e-waste) a livello globale. Cosa ne faremo?

I paradossi del cibo: fame, sprechi e obesità

Terminiamo guardandoci nel piatto, con la filiera del cibo, che senza dubbio ha tante prove d’inefficienza da raccontare. Essenziale più dell’abbigliamento (figuriamoci dell’elettronica di consumo), anche l’operatività nel comparto alimentare è stata colpita duramente dalla pandemia. La crisi, che ha impattato sui redditi di molti lavoratori, ha consolidato e accelerato il trend di aumento dei prezzi delle materie prime (soprattutto oli, zucchero e cereali). Complice la speculazione.

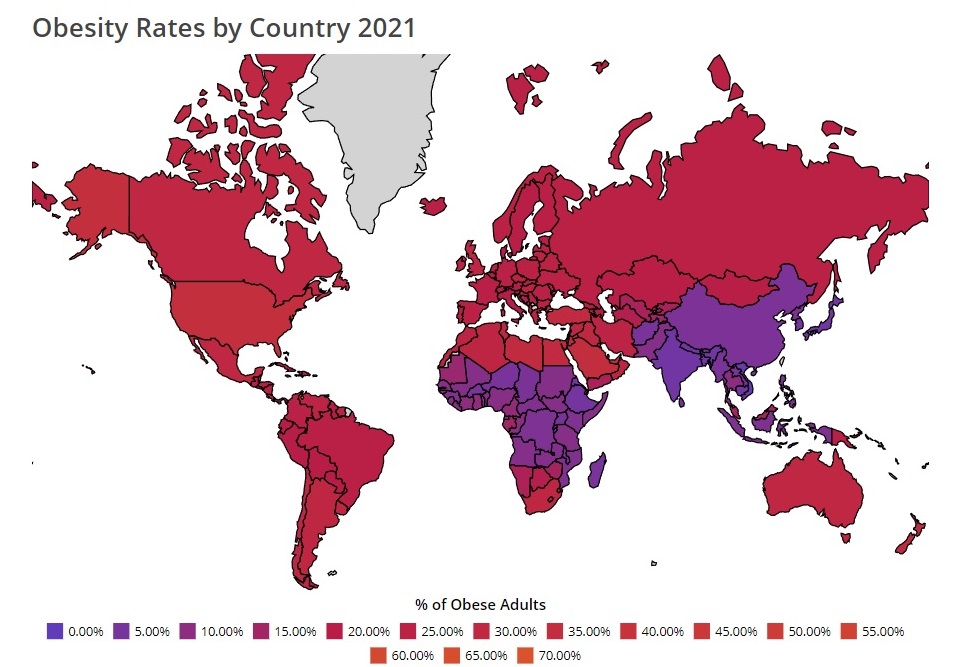

Partendo da una visione “macro”, tuttavia, la prima evidente forma di inefficienza del sistema alimentare globale è negli squilibri di accesso al cibo. A un’obesità diffusa, crescente nell’infanzia, connessa a problematiche sanitarie (coronavirus in primis) risponde la troppa fame, tornata a crescere (Indice globale della fame GHI 2021): la FAO stima che nel 2030 le persone denutrite saranno (ancora) 657 milioni. E ciò mentre lo spreco di cibo non si arresta e contribuisce alle emissioni climalteranti.

E poi c’è un l’inefficienza finanziaria. Recentemente la Banca mondiale ha valutato in soli 2mila miliardi di dollari il contributo positivo del sistema alimentare globale, e senza considerare esternalità negative associate alle modalità produttive correnti. Dalla perdita di biodiversità ai costi sanitari legati all’uso di fitofarmaci, ai costi economici legati all’antibiotico-resistenza all’inquinamento delle risorse idriche.

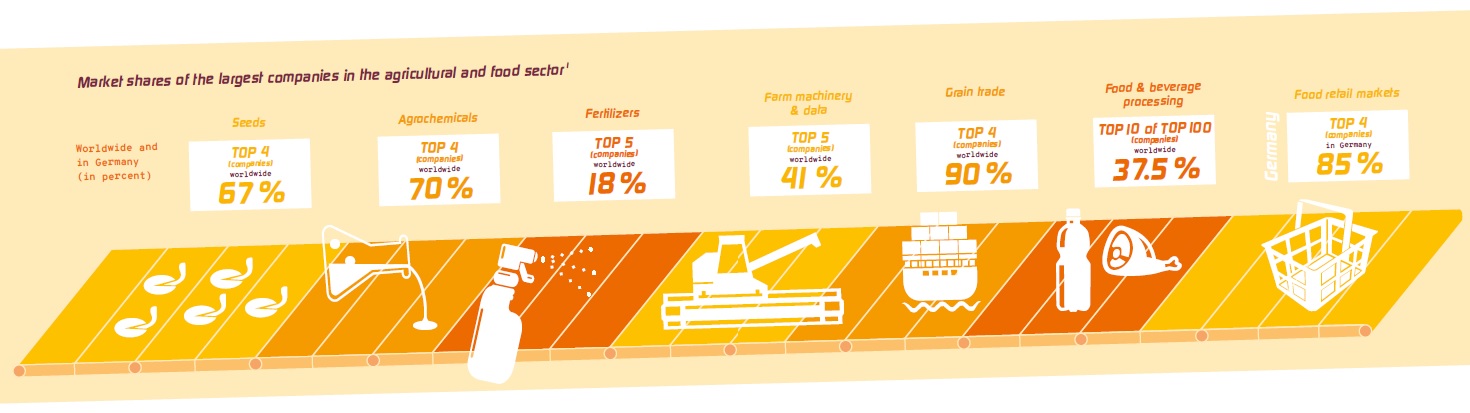

E sul piano della pratiche correnti? Possiamo citare innanzitutto le distorsioni e i danni (ambientali, sociali, o in tema di diritti) collegati all’attività dei giganti multinazionali dell’agribusiness. Su quanto accennato sopra e sulla deforestazione, ad esempio, abbiamo scritto spesso. E poi vale la pena di citare le difficoltà sempre maggiori incontrate dai piccoli produttori locali. Quella di spuntare redditi adeguati a coprire i costi (e senza dipendere dai contributi pubblici); quella di avere la libertà di affrancarsi da prodotti e brevetti imposti dall’agrochimica industriale.

Nessun commento finora.