I 13 signori globali dei semi. Prossimi obiettivi: mais e ibridi

L'industria globale dei semi raggiunge solo il 10% dei piccoli agricoltori. Zero investimenti in biodiversità e sicurezza alimentare essenziali per gli Obiettivi Onu di sviluppo sostenibile

Ci sono un thailandese, uno svizzero, un americano, un tedesco e un arabo di Dubai, e da loro dipende buona parte del futuro dell’agricoltura. Niente di più lontano da una barzelletta: quelle citate sono le nazionalità dove hanno sede le società che occupano i primi cinque posti dell’Access to Seeds Index, indice che analizza non tanto le performance economico-industriali quanto gli sforzi delle compagnie nel raggiungere i piccoli agricoltori e svilupparne la produzione.

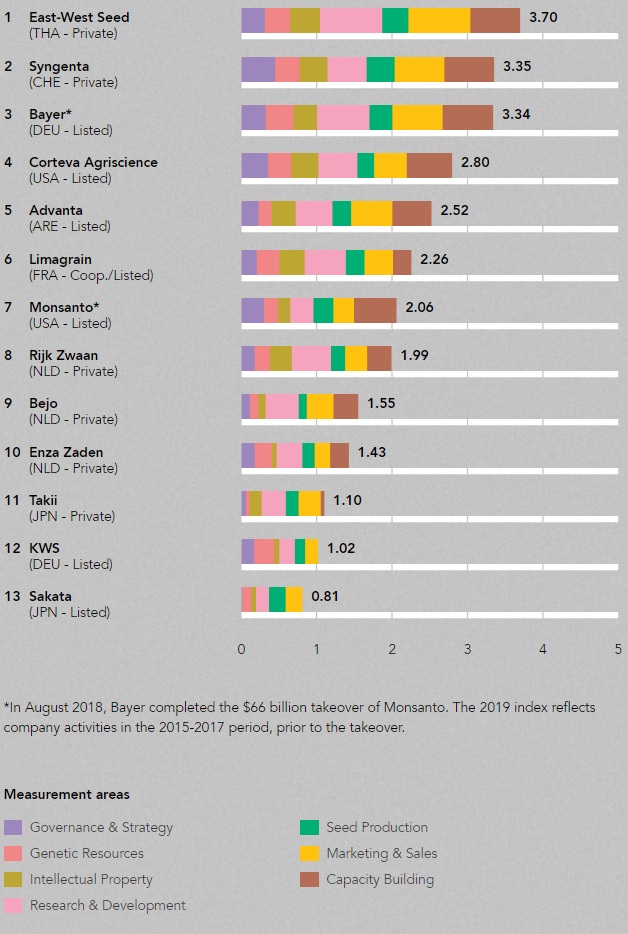

Una top five di merito, quindi, nella quale si leggono anche i nomi di alcuni tra i maggiori gruppi sementieri del mondo, anche se il gruppo è guidato da East-West Seed (la realtà più piccola in termini di ricavi). A seguire, due giganti come Syngenta e Bayer (quest’ultima valutata prima dell’acquisizione di Monsanto, ad agosto 2018, per 66 miliardi di dollari), e infine Corteva Agriscience e Advanta. La classifica tuttavia arriva ad includere 13 società, tra multinazionali del seme e aziende specializzate (Rijk Zwaan, Bejo, Enza Zaden), relativamente alle loro attività nel periodo 2015-2017.

Delle corporations sono stati esaminati numerosi aspetti: il modello di business, la presenza e l’impatto sull’attività dei contadini e l’economia agricola, la ricerca genetica e il trattamento della proprietà intellettuale, la produzione e commercializzazione dei prodotti. Voci definite attraverso decine di indicatori, che contribuiscono a formare il ranking complessivo. Ad elaborarlo, la Access to Seeds Foundation, organismo non profit con base ad Amsterdam, finanziato da Bill & Melinda Gates Foundation, ministero degli Affari esteri olandese e Agricord.

L’industria dei semi non aiuta abbastanza i piccoli produttori…

Pensando alla prospettiva da cui nasce l’indice (evidenziare le corporations del settore più capaci di portare servizi e prodotti efficaci ai piccoli agricoltori), un dato su tutti emerge come dissonante: Access to Seeds, infatti,denuncia il fallimento dell’obiettivo. Ci dice infatti che il 90% dell’agricoltura su piccola scala non entra in contatto con i top 13 di questa filiera, e sconta così una «mancanza di accesso a semi di qualità», specialmente nelle economie emergenti.

Un aspetto su cui si potrebbe discutere, naturalmente. Sia sotto il profilo della “qualità” dei semi che dell’opportunità che i contadini debbano accedervi attraverso i colossi dell’agribusiness (da tempo e spesso abbiamo approfondito il tema su Valori). Ma che, nell’ottica delle strategie di sicurezza alimentare e nutrizionale delineate dall’indice, e mutuate dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, risulta essere senz’altro un limite gravissimo.

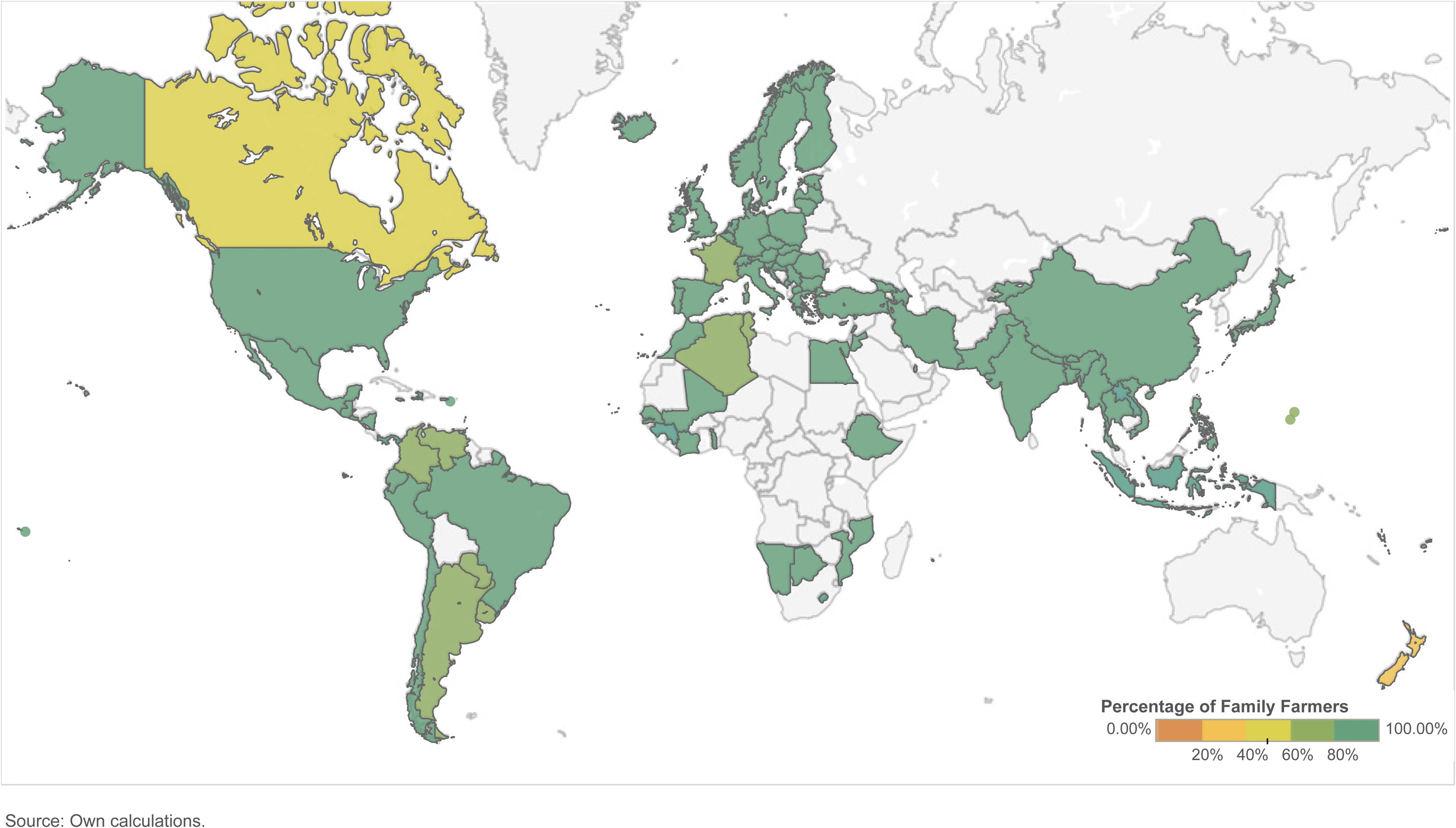

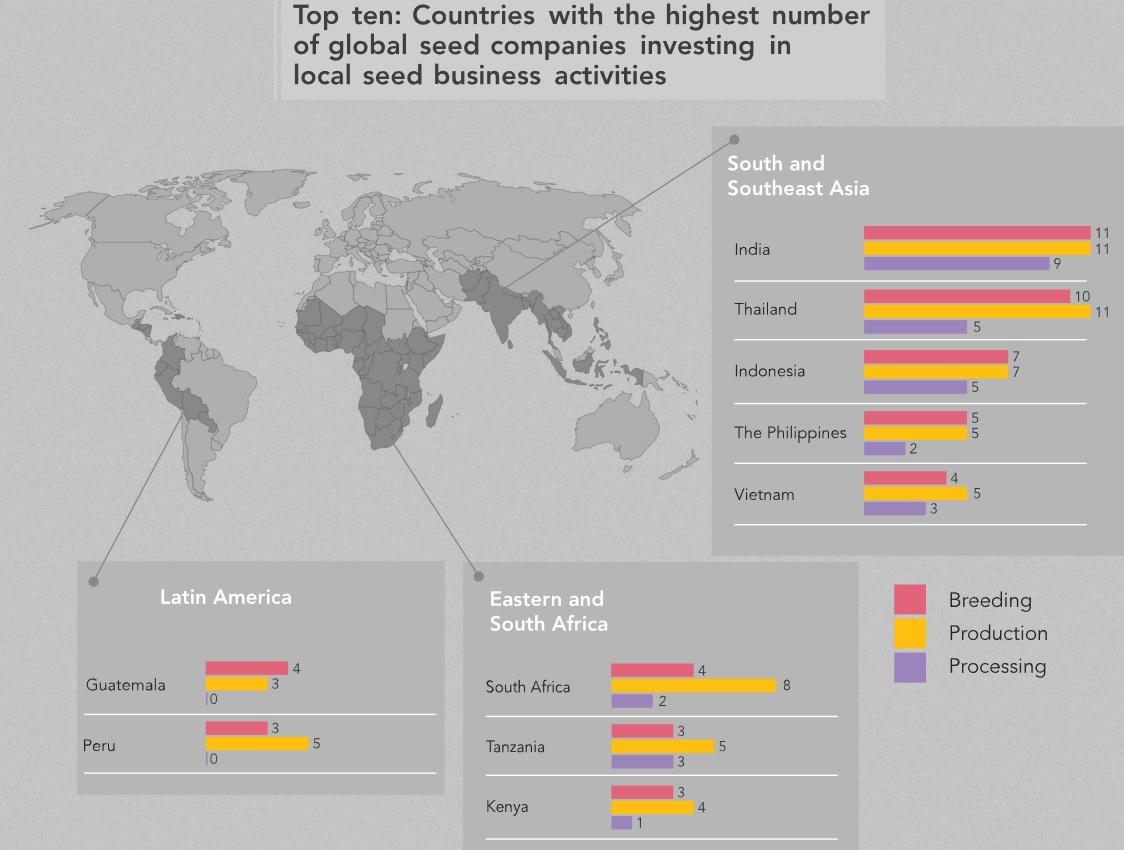

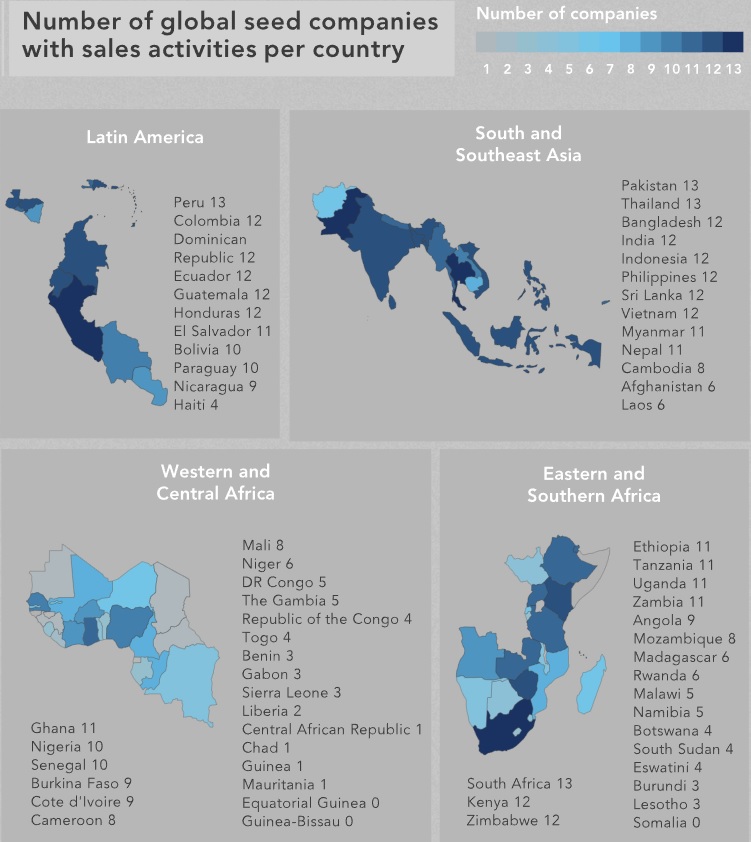

Il rapporto sottolinea infatti come le “magnifiche 13” investano sì per ampliare la propria filiera, ma stiano privilegiando una decina di Paesi, e cioè una decina di mercati. E, dal punto di vista commerciale, viene registrato che la loro presenza non è poi così capillare come ci si aspetterebbe, vista la quantità di risorse di cui dispongono.

…e trascura l’agricoltura che produce il 70% del cibo

Non abbastanza per un Pianeta dove si stima che la popolazione umana dovrebbe superare i 9 miliardi di persone entro il 2050, e dove proprio ai piccoli agricoltori è attribuito un ruolo cruciale nella creazione e nella crescita di sistemi alimentari sostenibili. Basti pensare che il 98% delle aziende agricole globali ha una superficie di 10 ettari o meno (anche in Italia la media è intorno agli 8 ettari), e quasi tutte queste piccole fattorie si trovano nei Paesi in via di sviluppo, dove sostengono circa 2 miliardi di persone. Nell’Africa sub-sahariana e nell’Asia meridionale l’80% dei terreni agricoli viene coltivato da piccoli proprietari.

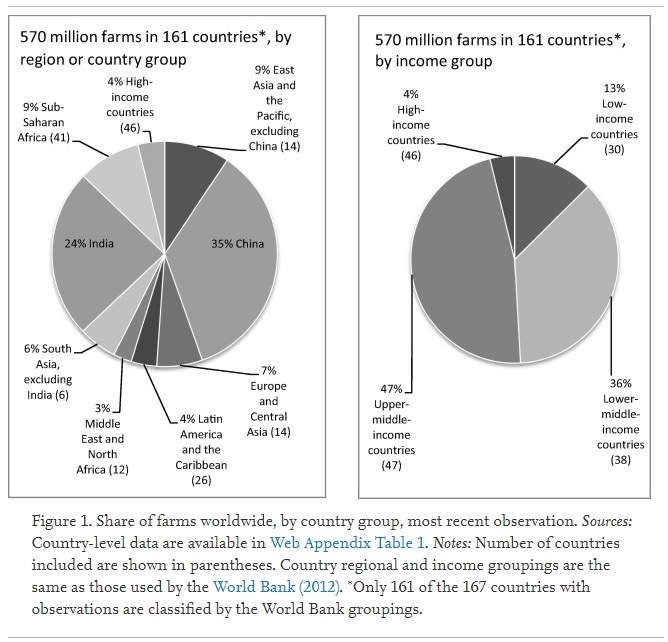

Più precisamente, stando ad un’analisi pubblicata su «The Lancet», dei 570 milioni di aziende agricole in tutto il mondo (il 74% di esse si trova in Asia e il 9% nell’Africa sub-sahariana), 475 milioni sono aziende agricole da meno di 2 ettari. Queste piccole e piccolissime fattorie lavorano circa il 12% della superficie agricola mondiale e producono alcune delle principali materie prime consumate nel mondo. Fornendo dal cibo oltre il 70% dell’apporto di calorie per le persone che vivono in quelle regioni.

Ibridi, mais e poche varietà: la biodiversità non fa profitto

Ibridi, mais e poche varietà: la biodiversità non fa profitto

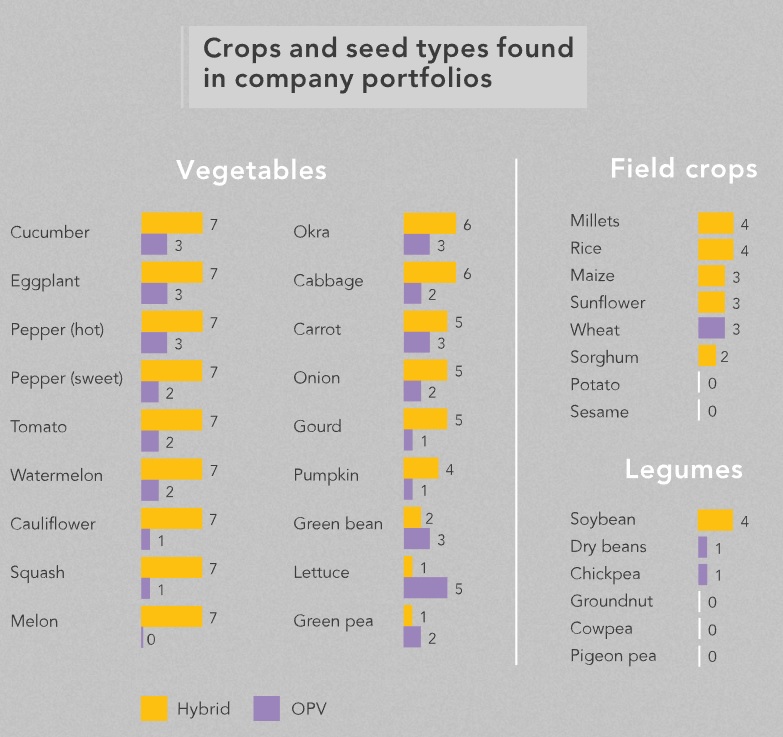

Eppure, ignorando gli allarmi sul pericoloso combinato disposto tra calo della biodiversità e impatto del climate change, le compagnie concentrano l’attività «su colture universali come mais, riso, sorgo, soia e girasole, che sono suscettibili di ibridazione o, nel caso della soia, GM (cioè geneticamente modificate, ndr)». Ridotto invece è l’impegno verso altre colture importanti come grano, legumi e patate.

Approfondimento

Carne e clima non vanno d’accordo: gli Inglesi tasseranno il cibo inquinante?

Un boom di produzione mai visto. Insostenibile l'impatto su clima e salute. Il Regno Unito pensa a una tassa per disincentivarne il consumo

Al mais viene lasciato il ruolo di principale motore commerciale: così fa, ad esempio, Corteva Agriscience, per cui il granoturco rappresenta la fonte di raccolto più importante in tutte le regioni, ma anche Advanta e Limagrain. A differenza di quanto avviene per il grano che, pur presente nel portafogli di sei società, non è mai coltura principale.

E lo stesso vale per i legumi. Questi ultimi, pur essendo un’ottima alternativa proteica e a basso impatto ambientale rispetto alla carne, sono in gran parte mancanti nell’offerta dei Paesi trattati dall’indice. Oppure sono prodotti su cui le aziende – chiamate a collaborare – non hanno fornito sufficienti informazioni riguardo i canali di reale distribuzione. Così come accade per patate e sesamo, importanti colture agricole per i piccoli agricoltori delle aree esaminate.

Inoltre, a partire da un’altra scelta commerciale che domina il portafoglio sementi delle 13 società, ovvero di puntare su semi ibridi invece che da libera impollinazione (OPV, open-pollinated varieties), la variabilità delle specie, e quindi la biodiversità generale, vengono ulteriormente depresse. E gli agricoltori sono così privati di semi che «possono salvare e riutilizzare». Minando non solo la loro capacità di autosostentamento ma quella di adattamento ai cambiamenti climatici dell’intero sistema agricolo globale.

Nessun commento finora.