Rainbow e pinkwashing: se le battaglie per i diritti civili servono a vendere

Social, millennials e gen-z nel mirino delle aziende. La sensibilità a tematiche sociali diventa pretesto per pinkwashing e rainbow washing

I media digitali offrono alle aziende di tutto il mondo nuovi strumenti per raggiungere i consumatori. Non solo per via del gran numero di giovani utenti che popola le piattaforme social e le preferisce ai media tradizionali. Ma anche a causa della notevole quantità di discorsi, dati e informazioni personali (orientamento sessuale, opinioni politiche, etnia, appartenenze religiose, geolocalizzazione) che essi, spontaneamente o meno, mettono a disposizione delle più innovative strategie di marketing. Sempre più personalizzate, immersive e di nicchia come i settori a cui il mercato ha capito di doversi rivolgere con più attenzione. È da qui che nascono quelli che sono stati battezzati rainbow-washing e pinkwashing.

Social, millennials e gen-z nel mirino delle aziende

Se c’è qualcosa che le aziende hanno imparato da decenni di boicottaggi e campagne per il consumo critico è che la reputazione di un brand e dei suoi prodotti, quindi la predisposizione all’acquisto da parte dei consumatori più giovani, oggi si fonda sulla capacità di costruire e comunicare una base valoriale condivisa con il proprio target.

Accade perciò che quella fabbrica di insicurezze e desideri che è la comunicazione commerciale, dopo aver utilizzato per decenni le donne come oggetto stereotipato e aver contribuito a rendere invisibili le persone LGBTQI+ sui media mainstream, oggi tinga i propri loghi e le proprie campagne di rosa e arcobaleno. Proprio per ottenere la simpatia di consumatrici e consumatori sensibili ai temi della parità di genere e dei diritti umani. O più propense ad acquistare prodotti di brand che le rappresentano.

Pinkwashing e rainbow-washing, una definizione e tanti esempi

Con i neologismi pinkwashing e rainbow-washing si indica l’appropriazione e la cooptazione dei linguaggi, dei simboli, dei temi e dei valori del femminismo e dell’inclusività per scopi di marketing politico e aziendale. Certo, forse una campagna di comunicazione efficace, apparentemente progressista e socialmente influente può sembrare una tollerabile contropartita sociale del consumismo. Ma di solito il washing è la strada scelta proprio da quei brand la cui condotta etica risulta discutibile.

Sono innumerevoli i casi e gli esempi di questa prassi. Che, negli ultimi anni, è evoluta al punto da trasformarsi in vere e proprie sofisticate strategie di marketing chiamate femvertising e diversity marketing.

C’è il colosso della fast fashion H&M implicato nelle vertenze di migliaia di lavoratrici e lavoratori sottopagati nelle fabbriche di Bulgaria, Turchia, India e Cambogia. E protagonista di un’inquinante sovrapproduzione. Ma al contempo entusiasticamente impegnato nella celebrazione dell’empowerment femminile, della diversità e del body positive.

A volte l’incompatibilità tra il desiderio femminista di liberazione dei corpi e le spinte normative della pubblicità si rende più evidente. È il caso della fallimentare campagna “Love your curves” di Zara. Che assegna a due magrissime modelle il compito di portavoci di un messaggio destinato piuttosto a quella maggioranza di donne che non si sentono rappresentate dalla taglia 38.

Tra gli esempi di pinkwashing non mancano i prodotti cosmetici e per l’igiene femminile

Non mancano all’appello le aziende di prodotti per l’igiene femminile e di cosmetici. Le prime complici di un lungo e imbarazzato silenzio sulle problematiche e le patologie connesse al ciclo mestruale. E ora si affrettano a ridefinire la propria brand identity dedicando forzi pubblicitari all’empowerment delle adolescenti e rappresentando il sangue con il suo effettivo colore.

Se la nuova generazione di femministe reputa l’industria cosmetica principale responsabile di un ideale di bellezza pericolosamente irraggiungibile, c’è il marchio Dove (Unilever) a mettere in guardia le giovani madri. «Parla a tua figlia prima che l’industria della bellezza lo faccia», avverte nello spot “Onslaught” lanciando la sua campagna “For real beauty”. Non soltanto la bellezza resta il principale metro di valutazione riservato alle donne, ma anche il punto di vista della narrazione è saldamente occidentale.

Una risposta particolarmente interessante a Dove è arrivata da Greenpeace che ha girato una parodia dello spot Dove Onslaught(er). Rendendone protagonista una bambina indonesiana, l’organizzazione non governativa ambientalista ha denunciato la devastazione delle foreste sostituite con piantagioni da cui viene estratto l’olio di palma. Il cui maggior acquirente al mondo è proprio Unilever. Spostando l’attenzione dalla bellezza alle diseguaglianze economiche e sulle conseguenze nella vita reale di tante bambine, Greenpeace ha ottenuto nel 2008 che Unilever sostenesse la richiesta per una moratoria immediata sulla deforestazione per le piantagioni di olio di palma nel sud-est asiatico.

Non solo pinkwashing

Ci sono poi i principali food delivery. Pionieri della gig economy e delle connesse forme di violazione dei diritti dei lavoratori che portano costantemente in piazza riders e fattorini, ma pronti a colorare i propri canali social nel mese del Pride a sostegno dell’amore in tutte le sue manifestazioni.

Anche il brand di fast fashion irlandese Primark ha deciso di associare il proprio nome alla comunità LGBTQI+. Lanciando nel 2018 una collezione arcobaleno chiamata proprio “Pride”. Il cui 20% dei ricavi sarebbe stato donato all’ente di beneficenza Stonewall, la più grande organizzazione europea per i diritti LGBT.

Tuttavia non solo il marchio non partecipò effettivamente al Pride di Londra, ma furono proprio gli attivisti e le attiviste a far notare che tutta la produzione Primark è dislocata in Paesi come Turchia e Myanmar, nei quali i diritti LGBTQI+ non sono tutelati. E a giudicare dal report Clean Clothes Campaign la vita non è semplice nemmeno per i lavoratori e le lavoratrici del brand. Per i quali la pandemia ha rappresentato anche un inasprimento delle condizioni di sfruttamento.

Se l’inclusività è un privilegio

Nemmeno le città sono immuni a questa inclinazione a coprire gli obiettivi – stavolta politici – sotto una pennellata di vernice colorata. Fenomeni largamente diffusi nel mondo come la gentrificazione e la turistificazione dei quartieri popolari hanno comportato una vera e propria guerra ai poveri. Sempre più marginalizzati da queste instagrammabili città-vetrina. Il lato oscuro della sharing economy si è manifestato anche attraverso un inquietante orientamento urbanistico che prende il nome di “architettura ostile”.

Panchine anti-homeless sono state installate nelle città di tutto il mondo. E in alcuni casi, le amministrazioni comunali hanno ritenuto di verniciarle coi colori della bandiera arcobaleno. Un’operazione di washing che finisce col rappresentare in realtà una grossolana contraddizione: anche l’inclusività non supera le barriere di classe. E finisce con l’essere un privilegio anziché un diritto.

Politica o stile di vita? Il femminismo “marketplace” di Freeda

Ma l’appeal che simili messaggi possono esercitare su un pubblico poco consapevole, che di solito in effetti premia entusiasticamente i pinkwashers, è solo un riflesso del loro risvolto sociale e culturale. Oltre a danneggiare il dibattito pubblico, fungendo da diversivo rispetto ai temi fondamentali di giustizia sociale, questa narrazione mediatica ha anche costruito il modello della donna potente e indipendente. Esclusivamente incentrato su autonomia finanziaria e successo professionale. Che incoraggia individualismo e narcisismo a discapito delle spinte solidali, comunitarie e collettive per la conquista dei diritti sociali e politici.

Manager, star del cinema, atlete di fama mondiale, politiche potenti, donne che portano avanti la propria battaglia personale con stile e successo. Sono le fonti d’ispirazione proposte su Instagram e Facebook dal progetto editoriale Freeda Media, caso esemplare nel panorama mediatico digitale. Attingendo alla tradizione del femminismo liberale statunitense, ai miti della cultura pop e sfruttando la retorica dell’empowerment, Freeda sforna contenuti crossmediali di infotainment orientati alla celebrazione dell’auto-affermazione femminile. E finalizzati alla sponsorizzazione di prodotti “per le donne” provenienti da beauty, apparel, largo consumo, finanza, assicurazioni, farmaceutica e automotive.

Un fatturato da 11,7 milioni nel 2019 che vale bene la rimozione di ogni implicazione storico-politica del femminismo. Che tra le mani della compagnia si trasforma in uno stile di vita, qualcosa in cui tutte – con il fondotinta e le scarpe giuste – possono identificarsi. A prescindere dalle scelte di vita e dall’impegno sociale e politico. Anche il richiamo alla solidarietà femminile, in questo contesto, è esclusivo ed escludente, poiché riguarda solo le donne in cui il pubblico si riconosce e identifica. Mentre l’inclusione delle femministe nel mercato e nei campi mediatici del visibile e del rappresentabile avviene in quanto categoria di consumatrici.

Empowerment economico vs realtà

Ma qual è la situazione reale nelle aziende e nel mondo del lavoro per le donne? Tra gender pay gap, carico totale del lavoro di cura e complicazioni post-pandemia con l’allargamento del divario di genere nelle tipologie contrattuali (soprattutto al Sud), il percorso si conferma accidentato per la maggior parte delle lavoratrici.

Paradossalmente la situazione non è rosea neanche ai piani alti. Secondo Eurostat l’Italia è il Paese europeo in cui le donne manager sono meno rispetto agli uomini (solo una su tre). E, a parità di mansioni, guadagnano il 33% in meno. Ben lontano dalla parità e dalla retorica motivazionale dell’empowerment economico secondo cui raggiungere la vetta è solo una questione di impegno e volontà.

Non solo le donne in posizioni apicali nelle aziende in Italia sono solo il 29% (al di sotto della media mondiale secondo il report Women in business 2021), ma entrando nel dettaglio dei ruoli ricoperti, emerge che rispetto al 2020 sono in crescita – e comunque inferiori alla media globale – solo le posizioni di CFO (30%) e Chief Marketing Officer (22%).

Funzioni come l’amministratore delegato, ad esempio, oltre ad essere dirette da un minor numero di donne rispetto al 2020 (18% contro il 23%) e inferiori rispetto a Paesi come Germania (27%) e Stati Uniti (28%), corrispondono solo alla metà della percentuale globale (36%).

Dietro Freeda i soliti noti

Anche a questo proposito l’esempio di Freeda è perfettamente calzante.

Proprietà della start up milanese Ag Digital Media, Freeda è stata fondata da Gianluigi Casole, attuale presidente, proveniente dal team di investimenti diretti di Holding Italiana Quattordicesima. Società di servizi che gestisce il patrimonio di Luigi, Barbara ed Eleonora Berlusconi, tra i principali azionisti di Fininvest, e Andrea Scotti Calderini, ora amministratore delegato, ex direttore del branded entertainment di FremantleMedia e di Publitalia 80.

La lista degli azionisti e dei soci è particolarmente affollata di cognomi noti, di tanti nomi maschili e pochi femminili: Ginevra Elkan, Stefano Sala (amministratore delegato di Publitalia 80 e tra i manager più importanti del gruppo Mediaset), lo stesso Luigi Berlusconi, Tomaso Trussardi, Khaled Helioui, azionista di Deliveroo o Uber. E poi Paloma Castro Martinez (ex direttore relazioni istituzionali eBay, PayPal, Skype), Henri Moissinac (ex Ofo, Facebook, Uber, eBay). Un team dal peso economico non indifferente.

Nemmeno la finanza è insensibile al pink e al rainbow washing

E se pensate che il mondo della finanza sia insensibile al fascino del pinkwashing, basterà ricordare l’entusiasmo con cui la Borsa ha accolto l’ingresso di Chiara Ferragni nel Cda di Tod’s di Diego della Valle. Facendo schizzare alle stelle il titolo a Piazza Affari con un rialzo del 14%.

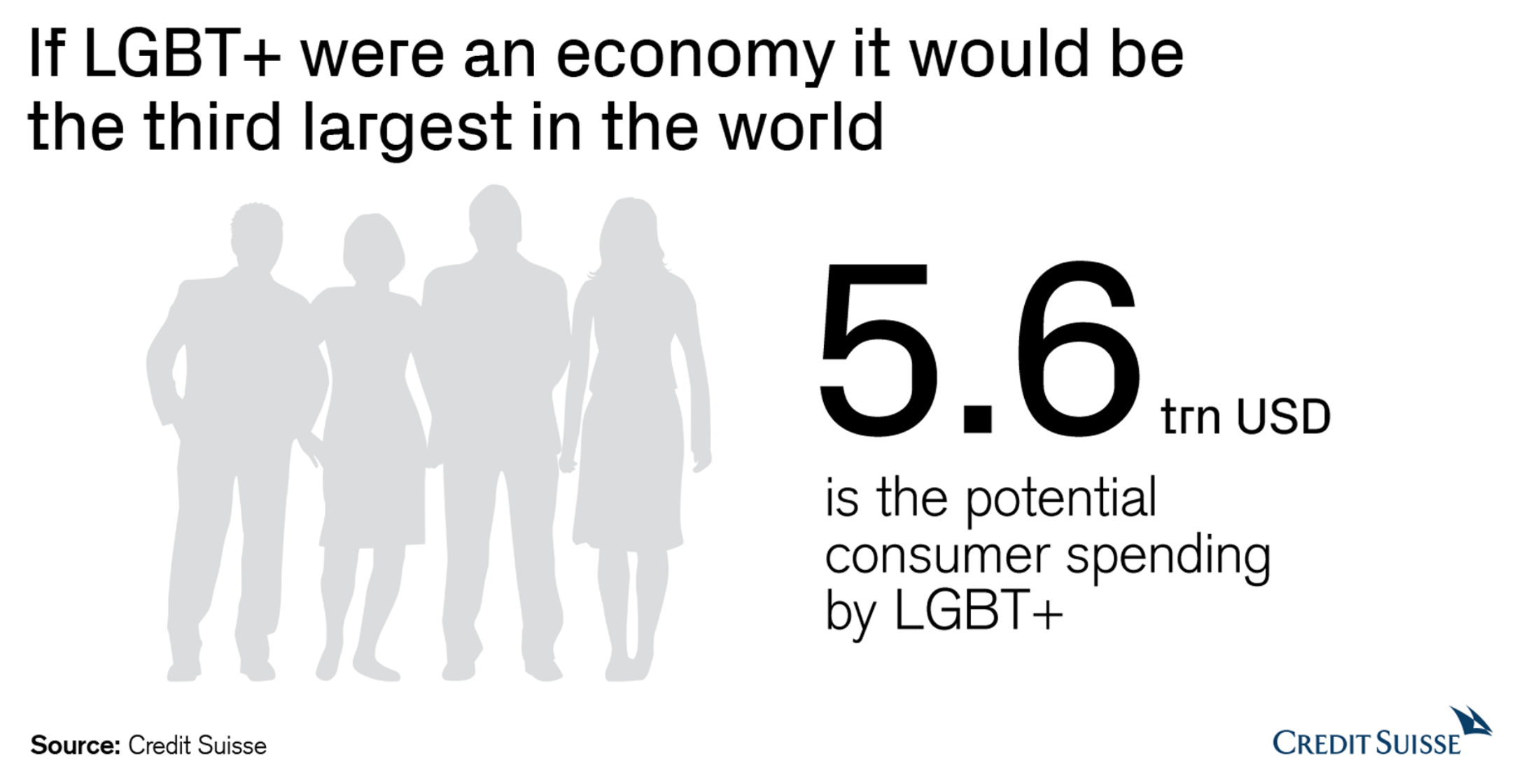

Anche la comunità LGBT già nel 2014 rientrava negli interessi della finanza con i fondi gay friendly. Fu Credit Suisse ad inaugurare LGBT equity index, il primo indice di misurazione della performance aziendale di compagnie con policies LGBT. 200 società statunitensi con un punteggio di almeno 80/100 nella classifica annuale della fondazione Human Right Campaign (Corporate Equality Index 2022 – HRC ) in base al supporto della parità tra lavoratrici e lavoratori omosessuali. Una conferma dell’appetibilità del gay market, con la capacità d’acquisto della comunità LGBT statunitense stimata ad oltre 800 miliardi nel 2014.

Le ancelle del capitalismo

C’è da chiedersi se l’emancipazione economica abbia migliorato le condizioni sociali delle donne e della comunità LGBTQI+. Lo stato delle lotte per i diritti e le tutele sembra suggerire di no.

Inoltre, come sembra suggerirci l’autrice Margaret Atwood nel romanzo “Il Racconto dell’ancella”, l’ingresso nel sistema economico attuale ha reso le donne e le persone LGBTQI+ più ricche, ma anche complici. Secondo la Atwood oggi basterebbe impedire alle donne l’accesso al denaro per riportare indietro la situazione di 150 anni, come accade nel suo racconto distopico.

La libertà delle donne – come sostengono Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser in “Femminismo per il 99%” – non può ridursi alla sola emancipazione economica. Perché ciò significherebbe barattare la propria sopravvivenza ed il proprio potere con il sacrificio di un 99% di sfruttate e sfruttati, e della salute del Pianeta. Insomma, grattando via la vernice rosa e arcobaleno, scopriamo che senza lotta per i diritti di tutte e tutti è molto più facile tornare indietro.