Un patto tra cittadini e contadini per un’agricoltura sana e giusta

Si chiama Community-supported agriculture: è un modello che unisce chi produce a chi consuma. Risultato: un'agricoltura bio che promuove l'equo compenso

Forse non tutti sanno che… cos’è l’agricoltura civica. E tuttavia migliaia di persone nel mondo la praticano. Perché sa sposare le coltivazioni locali col bisogno di cibo delle comunità urbanizzate, con l’attenzione alla sostenibilità ambientale, all’economia circolare, ai diritti del lavoro, alle istanze di partecipazione.

Ambiti interconnessi e principi alti che, applicati al lavoro della terra, possono tradursi in attività note (gruppi di acquisto solidale e agricoltura sociale, ad esempio). Oppure nella forma, qui meno conosciuta, della community-supported agriculture (CSA e, in italiano, agricoltura sostenuta dalla comunità), modello di origine anglosassone diffuso a livello globale, soprattutto negli Stati Uniti e nelle nazioni dell’Europa centro-settentrionale.

Rappresentato e promosso dall’organizzazione internazionale

URGENCI (The international network for community supported agriculture), il modello CSA nasce tipicamente da un gruppo di individui, che contadini non sono, il quale decide di produrre “da sé” il cibo che mangia. E per farlo può mettersi a zappare, seminare e raccogliere, o – come accade nella Cooperativa Arvaia di Bologna – stringe un accordo con agricoltori veri.

Professionisti locali, chiamati a coltivare ciò che gli viene commissionato, e per questo pagati (il giusto e magari in anticipo).

Ecco allora svilupparsi partnership innovative tra cittadini, consumatori, attivisti e attori politici. Relazioni che propongono un approccio economico alternativo basato sulla solidarietà reciproca. E che, oltre cibo e lavoro, mirano a sostenere l’agricoltura familiare su piccola scala e la sovranità alimentare locale.

Prezzo (in)giusto per l’ortofrutta. C’è chi vuole un’agricoltura insostenibile

I contadini rischiano di rimanere stritolati da un sistema di prezzi "ingiusti" stabiliti dall'industria. A farne le spese anche ambiente, salute e diritti umani

USA: CSA dagli anni ’80. E le istituzioni ne studiano il modello

Esperienze tutt’altro che marginali se persino il Dipartimento dell’agricoltura americano (USDA) ha deciso di dedicar loro un intero rapporto (Community Supported Agriculture: New Models for Changing Markets). Anche perché, nella nazione di Donald Trump, le prime esperienze di questo tipo risalgono addirittura alla metà degli anni 1980. E da quel dì, il loro modello di business ha registrato una significativa evoluzione delle forme, talvolta in concorrenza tra loro.

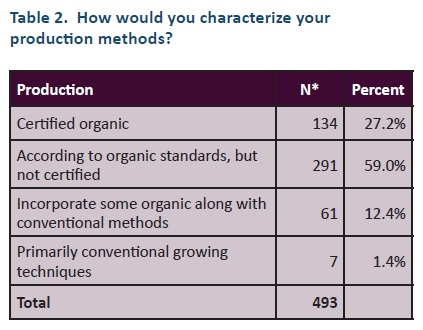

Un trasformazione evidenziata dalla progressiva differenziazione del mix di fattori (dimensione localistica, solidaristica, ambientalista) caratterizzanti. E, per esempio, da una tendenza alla riduzione del biologico certificato: tale componente connota appena il 27% delle quasi 500 esperienze di CSA esaminate nelle ultime rilevazioni (datate 2014). Un valore nettamente inferiore rispetto al 2001 (46%). In quello stesso anno, il 92% dei soggetti analizzati dichiarava di adottare genericamente pratiche bio o biodinamiche.

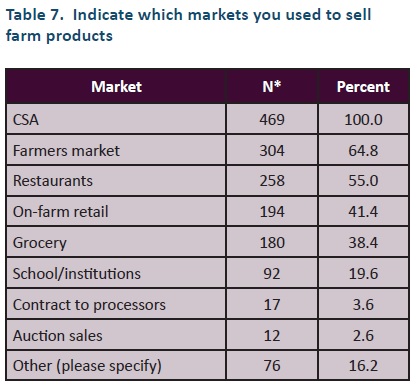

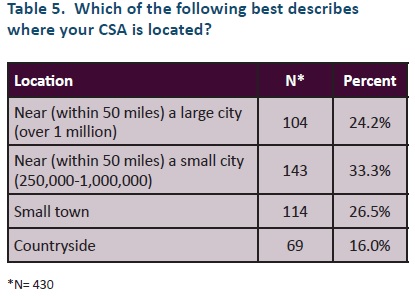

L’elemento di varietà si ritrova anche nella scelta dei canali di vendita dei prodotti che le CSA sono in grado di portare sul mercato locale: la ristorazione è frequentata da più della metà delle CSA indagate, con un dato che segue soltanto quello dei ben più prevedibili mercati contadini. Ciò a dimostrazione anche dello stretto rapporto con le aree urbane, specialmente quelle di media e piccola dimensione, nelle quali l’elemento delle relazioni individuali e del passaparola risulta ancora fondamentale.

Bologna fa scuola: 450 soci per la Cooperativa Arvaia

E se negli USA si fanno analisi del fenomeno ad alto livello, anche in Italia la CSA comincia a farsi largo. Un esempio tra i più efficaci arriva da Bologna. Nel capoluogo emiliano è infatti attiva la Cooperativa Arvaia. «L’idea – spiega il suo presidente Alberto Veronesi – è partita nel 2012 da un gruppo di persone espulse dal mercato del lavoro a seguito della crisi internazionale. Ed è una formula win-win, nel senso che soci consumatori e soci produttori guadagnano all’interno di questo patto, e non sono costretti a misurarsi col mercato».

All’inizio dell’anno viene infatti stabilito un preventivo delle spese che la cooperativa dovrà sostenere per la stagione, e viene definita la quota pro capite che sarà a carico di ciascun socio (soci lavoratori inclusi). Una quota in cui, tramite un’asta al rialzo, viene inserito un elemento di solidarietà: chi sia in grado di versare una frazione maggiore può infatti sostenere i soci che non potrebbero permettersi la fornitura delle verdure per tutto l’anno al prezzo concordato.

Una volta che i soci hanno versato la rispettiva quota, anche a rate, possono settimanalmente recarsi al campo – oppure nei 7 centri di raccolta dislocati in città – per prendere direttamente la propria parte di prodotto, in autonomia.

Sul piano monetario, il valore di una parte nel 2018 è costato almeno il 30% in meno di un prodotto paragonabile, quindi biologico, acquistato nella grande distribuzione.

«Ma l’obiettivo non è diminuire il costo – precisa Veronesi – anche perché ora stiamo cercando di pagare meglio i dipendenti».

La scelta del terreno comunale? Costosa ma fortemente voluta

Attualmente i soci di Arvaia sono circa 450. Una decina, invece, i lavoratori, cui si aggiungono degli avventizi secondo le necessità stagionali.

Con questa formula, coltivazione biologica, partecipazione, istanze per un equo compenso e gestione attiva dei beni pubblici concorrono a sviluppare un modello che funziona.

La produzione avviene su 47 ettari di terra (7 di parco) che si trovano nel contesto urbano di Borgo Panigale, a portata di bicicletta dal centro di Bologna. Il terreno è stato preso in affitto dal Comune col supporto della finanza etica (grazie a una fideiussione ottenuta da Banca Etica).

«La scelta del pubblico è stata una scelta politica. Paghiamo un affitto piuttosto elevato e ci sono tutte le complicazioni connesse con la necessità di relazionarsi all’amministrazione locale. Ma l’abbiamo fatto per una spinta ideale» sottolinea Veronesi. E del resto si tratta di un terreno ampio e prezioso, “magico”, considerato il contesto urbano, dove si coltiva e raccoglie un centinaio di tipi di ortaggi, che consentono ai soci di godere, per circa 50 settimane l’anno, di 5-10 kg di prodotto fresco ogni 7 giorni.

E poi crescono tantissime varietà di seminativi (esclusi mais e soia): grani comuni e grani antichi, farro, segale, avena, orzo, miglio, piselli, fagioli, ceci, lino. Si attendono invece i primi raccolti della decina di tipi di frutta che sono stati piantati. Ma le produzioni non sono finite qui: «dai prodotti coltivati ricaviamo dei trasformati. Siamo soci di Iris, pastificio biologico, che ci fa la pasta. E uno dei nostri soci ha un forno a Bologna che impasta e cuoce il pane con i nostri grani antichi e la pasta madre. Col girasole facciamo invece l’olio, coi pomodori la passata».

Nessun commento finora.