Patagonia, l’eco-multinazionale attivista per il clima

Adesione agli scioperi del venerdì, economia circolare, scontro con Trump su tasse e aree protette: Patagonia fonda un modello di business ambientalista

«Siamo convinti che la crisi ambientale abbia raggiunto un punto di svolta fondamentale. Se non vengono messe in pratica delle misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, a difendere l’acqua e l’aria pulita e a disinvestire dalle tecnologie “sporche”, l’umanità nel suo complesso distruggerà la capacità di autoriparazione del nostro Pianeta». A scrivere questo testo sui suoi canali ufficiali non è stata né Greta Thunberg né il portavoce di Extintion rebellion, bensì il colosso dell’abbigliamento outdoor Patagonia.

Una benefit corporation

Una multinazionale da circa un miliardo di dollari l’anno di fatturato (stima del Financial Times nel 2018), che nelle sue pagine web non esita ad descriversi come “impresa attivista“. Una definizione dietro cui c’è più della volontà di cavalcare la tigre delle proteste sul clima. Anche perché un fervido spirito ecologista e anticonformista anima dalle origini il fondatore della compagnia, il quasi mitologico Yvon Chouinard. E oggi quello spirito sembra essere penetrato a tal punto nella mission della multinazionale da essersi strutturato in un vero modello di business.

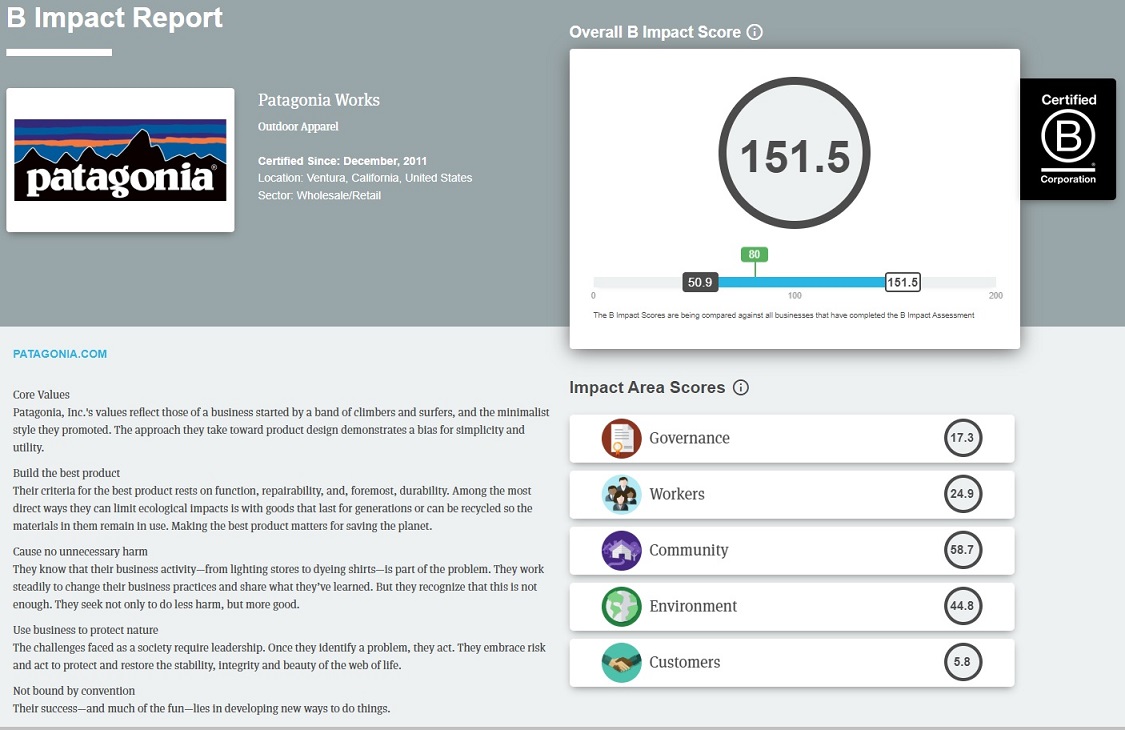

Un modello che si è sviluppato in carattere identitario della compagnia, trovando la sua ideale espressione nella forma giuridica dell B-corp (cioè una Benefit corporation), certificata fin dal 2011. Cioè un’impresa la cui attività economica «crea un impatto positivo su persone e ambiente, mentre genera profitto. Come? Lavorando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente e perseguendo uno scopo più alto del solo guadagno».

Ambiente, comunità locali, lavoratori: tutto nero su bianco

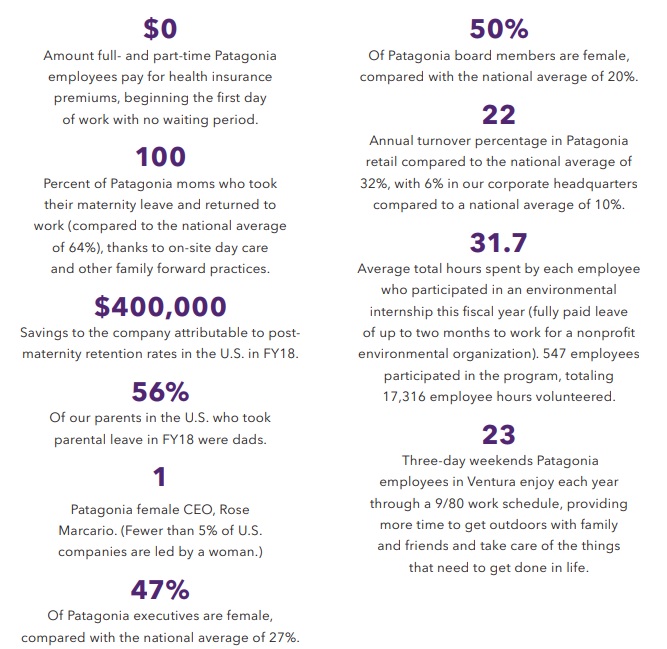

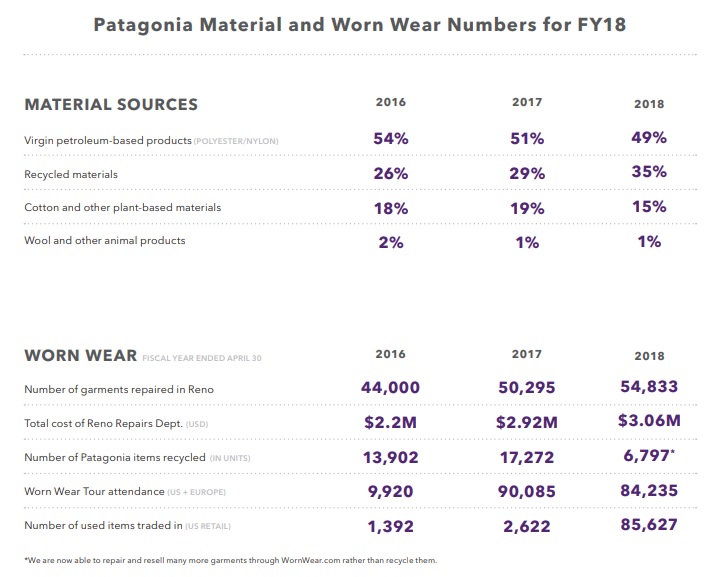

Belle parole che si traducono in una rendicontazione dettagliata e in una valutazione positiva da parte dell’ente certificatore. Cosicché Patagonia spunta i risultati migliori nelle voci relative all’ambiente, alle politiche e pratiche di coinvolgimento a favore delle comunità locali, nel trattamento dei lavoratori. E ciò viene registrato attraverso indicatori precisi e comunicato in un report annuale in cui, al posto dei dati finanziari specifici che le grandi società quotate sono obbligate a trasmettere, troviamo informazioni sulle sue politiche in tema di energia, uso delle risorse, programmi per le pari opportunità. In pratica Patagonia mette nero su bianco, in forma certificata, i risultati delle sue politiche ambientali e sociali, funzionali a ben posizionarsi nella classifica dell B-corp.

Meno consumo di risorse riparando capi danneggiati

Così, per esempio, possiamo sapere che il suo programma per la riparazione dei capi danneggiati – il cui budget è cresciuto di quasi un terzo in 2 anni – ha trattato oltre 54mila prodotti nel 2018, riducendo il consumo di risorse e le emissioni necessarie a produrne di nuovi. Mentre la quantità di prodotti basati su tessuti sintetici come poliestere e nylon si è ridotta dal 54% al 49% della sua offerta, contemporaneamente al maggior impiego di materiali da riciclo (+9% dal 2016 al 2018).

Rose Marcario: la CEO in prima linea per l’ambiente

Insomma, oltre al fumo c’è l’arrosto. E di fumo, bisogna dire, Patagonia ne produce molto. Schierandosi in prima linea e pubblicamente nelle campagne che le stanno a cuore. A cominciare dal movimento di Fridays for future, per appoggiare il quale l’azienda ha tenuto chiusi – con evidente perdita di profitto – i suoi negozi monomarca per due venerdì a settembre 2019. Scelta annunciata con un lungo e motivato messaggio postato sul profilo Linkedin personale della sua CEO, l’amministratore delegato Rose Marcario, sempre più capo carismatico dell’impresa attivista, ormai quasi iconica portavoce di un modo diverso, umano e green, di pensare al capitalismo, anche in una multinazionale.

"The plain truth is that capitalism needs to evolve if humanity is going to survive." —Rose Marcario, President and CEO, Patagonia

On 9/20, we're closing our retail stores in solidarity with the young people who are striking for climate action.https://t.co/v6ScrT3g5g

— Patagonia (@patagonia) September 12, 2019

Sfida Trump sulle tasse

Ma non solo. Perché Rose Marcario – complice di sicuro il crescente successo commerciale della compagnia – ha deciso che Patagonia può sfruttare il proprio peso per posizionarsi strategicamente anche su altri fronti. La società, americana della California, conduce da tempo una causa contro la decisione del presidente Donald Trump di ridurre la dimensione di due aree naturalistiche dichiarate da Barack Obama e Bill Clinton monumento nazionale (Bear Ears e Grand Staircase-Escalante). Inoltre Patagonia ha comunicato di mettere un freno alla produzione di gilet “brandizzati” per le grandi compagnie inquinatrici di Wall Street.

Federal judge rules against Trump admin, allows lawsuits to proceed over reduction of Bear Ear's National Monument https://t.co/mhI1tm2lke pic.twitter.com/GNJtV9EvAM

— The Hill (@thehill) October 1, 2019

E intanto Rose Marcario attacca sull’equità e la responsabilità fiscale. A fine novembre 2018 ha postato infatti una lettera, sempre su Linkedin, dal titolo che cattura: Our Urgent Gift to the Planet (Il nostro regalo urgente al Pianeta). Anche qui è scontro frontale con l’amministrazione USA. E nel ricordare che «sulla base dell’irresponsabile taglio alle tasse», Patagonia dovrà 10 milioni di dollari in meno al fisco, la CEO annuncia che quel denaro verrà aggiunto all’1% del valore delle vendite che già, per statuto, Patagonia dona alla tutela dell’ambiente. Associando così alle parole anche “opere di bene”.

Attenzione per i lavoratori lungo tutta la catena di fornitura

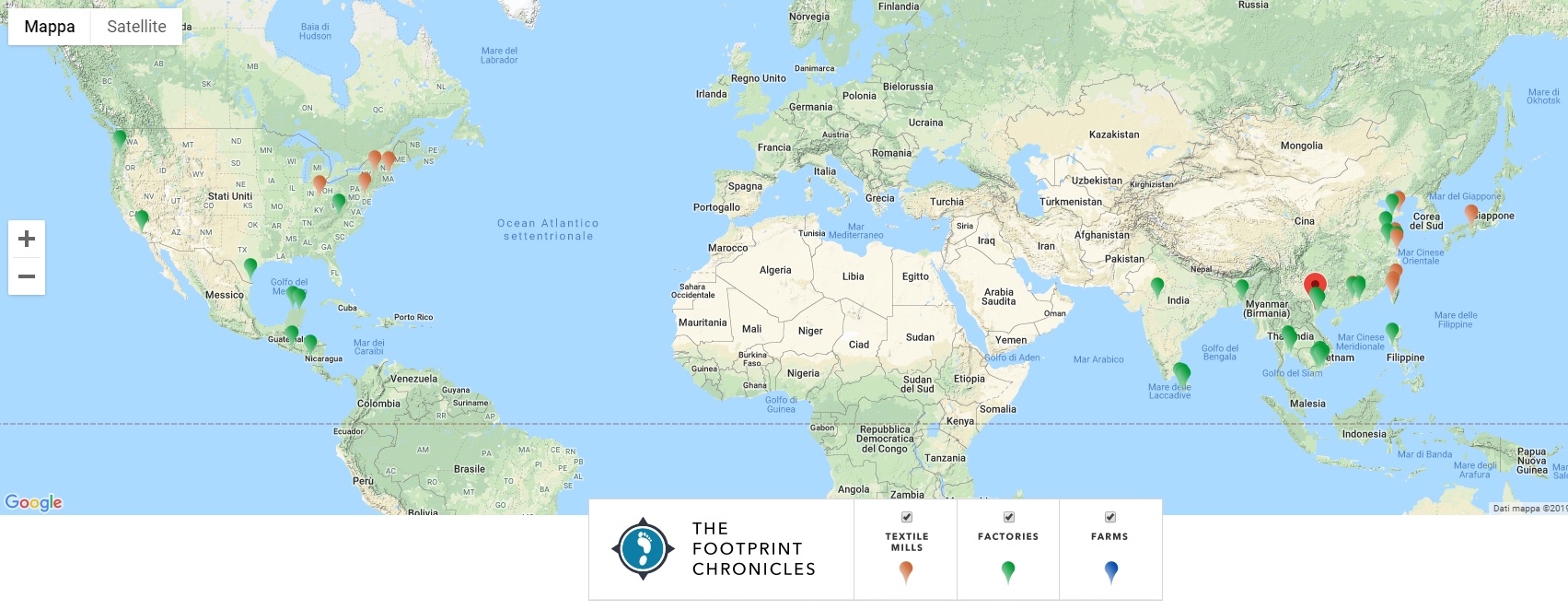

Patagonia, d’altra parte, resta pur sempre un’azienda il cui primo scopo è vendere il proprio prodotto. Nel caso specifico, innanzitutto capi di abbigliamento per attività sportiva ed escursionismo, ma commercia anche salmone affumicato e altri alimenti nella sua sezione provisions. E allora è bene chiedersi come si comporta la compagnia rispetto ai lavoratori e alle loro condizioni, considerando che ha delocalizzato parte della sua produzione in Paesi fortemente a rischio dal punto di vista dei diritti sindacali (Bangladesh, Cina, India, Vietnam).

A merito della compagnia possiamo intanto ascrivere il fatto di essere membro e fondatore della Fair Labour Association (FLA), organizzazione dedicata a verificare il rispetto dei diritti dei lavoratori, presso la quale ha ricevuto nel 2017 un riaccreditamento. Non per caso, sul sito Web di Patagonia ha una amplissima e dettagliatissima serie di pagine dedicata alla responsabilità sociale d’impresa, dove rende pubblico l’elenco dei suoi fornitori e siti produttivi, elemento apprezzabile e tutt’altro che scontato nel comparto.

Per quanto riguarda il lavoro nelle fabbriche proprie e della catena di fornitura, la società pubblica tutti i disciplinari da rispettare e descrive le pratiche di verifica adottate. Contro lo sfruttamento dei lavoratori migranti, fenomeno inaccettabile riscontrato in un recente passato, ha elaborato uno «schema degli step che i nostri fornitori devono adottare per eliminare il pagamento delle commissioni di assunzione da parte dei lavoratori migranti entro il 2020. Roadmap to No Fees by 2020». E produce una serie di capi certificati da Fair Trade USA, per la realizzazione dei quali i lavoratori ricevono i bonus economici aggiuntivi tipici del commercio equo.

Il punto debole dei salari

Tanti aspetti positivi che denotano un’assunzione di responsabilità. La quale non manca neppure rispetto alle garanzie salariali, sulle quali la risoluzione delle criticità è però gravemente deficitaria. Sul sito di Patagonia, che non ha stabilimenti propri, ma conta 2.500 dipendenti nel mondo, si legge infatti che, grazie a un lavoro di analisi affidato a FLA, la compagnia avrebbe pianificato «di iniziare ad aumentare i salari nella nostra catena di approvvigionamento di prodotti finiti».

Un piano da svolgere a partire dal dicembre 2017, dai dati registrati sulle linee di povertà tracciate e sulla differenza tra l’ammontare dei salari minimi e di sussistenza (il living wage) nei vari Paesi e quelli percepiti realmente nelle fabbriche. Un piano di equità salariale sul cui andamento, tuttavia, sappiamo piuttosto poco. E ciò che sappiamo non è incoraggiante.

Contattata da Valori, Wendy Savage (direttore della responsabilità sociale e tracciabilità) risponde al riguardo che sì, la raccolta dati è stata completata e viene rinnovata ogni anno da FLA. Ma si sente di sottolineare come «la buona notizia è che siamo in forma migliore di quanto pensassimo. Infatti le fabbriche che realizzano i nostri prodotti pagano in media almeno l’81% del salario di sussistenza nei rispettivi Paesi». Un dato che, in verità, non ci pare esaltante. E solo in parte viene compensato dal valore positivo (18%) degli stabilimenti che invece pagano salari superiori al living wage.

Nulla però sappiamo dei restanti siti produttivi (l’82%) dove avviene un sostanziale sfruttamento dei lavoratori. Né di come, quanto e con quali tempi Patagonia intenda agire per colmare questo gap riconosciuto.

E sebbene sia apprezzabile l’annunciata collaborazione sul tema con enti come Global Living Wage Coalition, Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Asia Floor Wage, ci si augura che la società passi dalle analisi alle soluzioni.

Nessun commento finora.