Questi grafici sono il risultato di un meticoloso lavoro di indagine su 60 banche, effettuato da un gruppo di organizzazioni non governative, per capire chi e quanto sta finanziando imprese e progetti che alimentano i cambiamenti climatici.

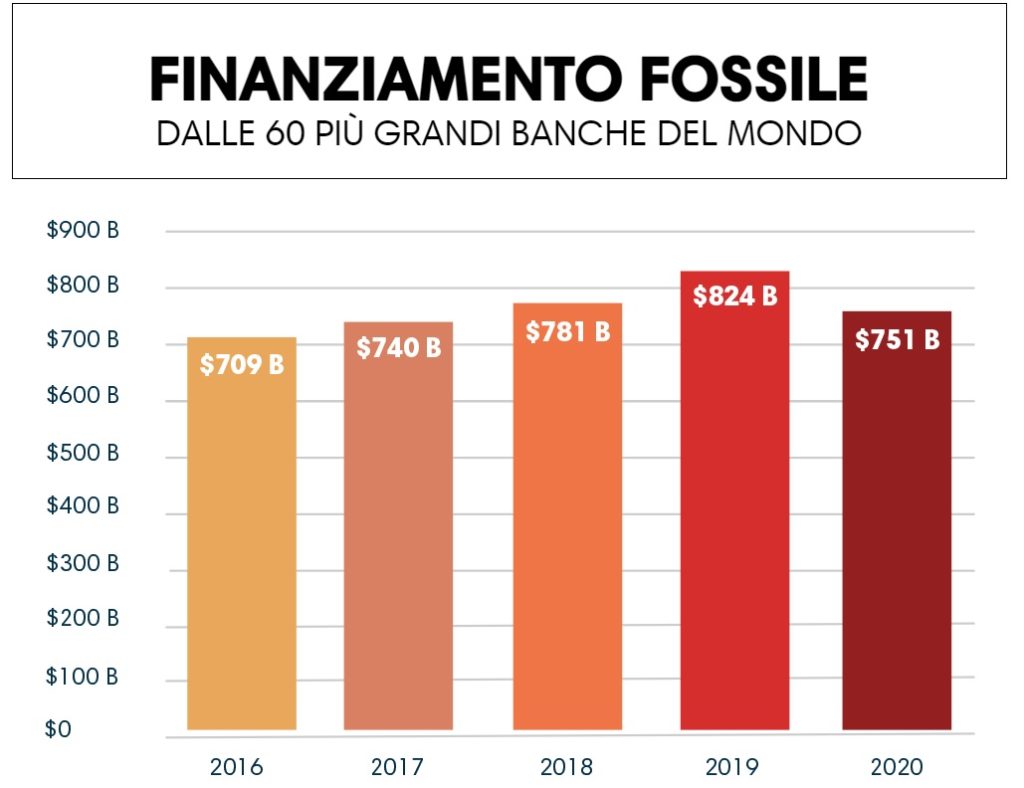

1. I finanziamenti complessivi delle 60 maggiori banche ai combustibili fossili a livello globale, 2016-2020 © Banking on Climate Chaos 2021

3.800 miliardi di dollari! Tanto pesa lo scollamento tra il consenso scientifico globale sui cambiamenti climatici, la preoccupazioni dei ragazzi rappresentati da Fridays for future e, all’opposto, le pratiche imperterrite delle maggiori banche del mondo.

Una cifra difficile anche solo da immaginare, pompata dagli istituti finanziari nell’industria dei combustibili fossili nei 5 anni dall’adozione dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015. E con l’aggravante che questi finanziamenti non paiono in declino: il loro incremento nel 2020 rispetto al 2016 testimonia infatti una condotta scellerata, alla faccia delle sbandierate politiche più attente alla sostenibilità.

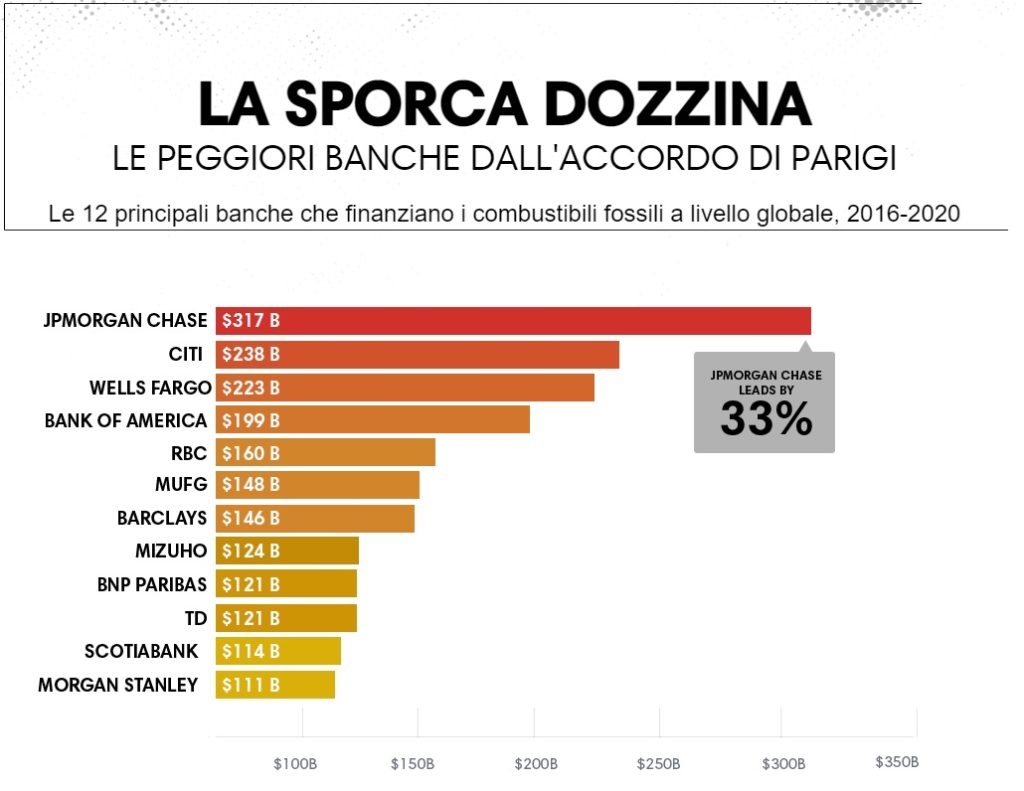

2. Le 12 principali banche che più hanno finanziato i combustibili fossili a livello globale, 2016-2020 © Banking on Climate Chaos 2021

È quanto emerge dalla 12ma edizione del rapporto Banking on climate change, quest’anno ribattezzato Banking on climate chaos, nato dal lavoro di decine di organizzazioni attive per ambiente e diritti umani. Uno studio che quest’anno ha allargato la sua attenzione da 35 a 60 delle più grandi banche del mondo.

La ricerca sottolinea che la lotta al riscaldamento globale potrebbe finalmente accelerare senza il pervicace investimento su petrolio, gas e carbone, che rischia invece di tradursi in un alibi per i 196 Paesi che, firmando l’Accordo sul clima, si sono assunti la responsabilità di trovare e adottare soluzioni al catastrofico innalzamento della temperatura globale.

Tra le 60 banche monitorate dalle Ong c’è quella che l’indagine definisce “sporca dozzina“: dodici istituti finanziari che spiccano per la quantità di denaro messo a disposizione del settore fossile.

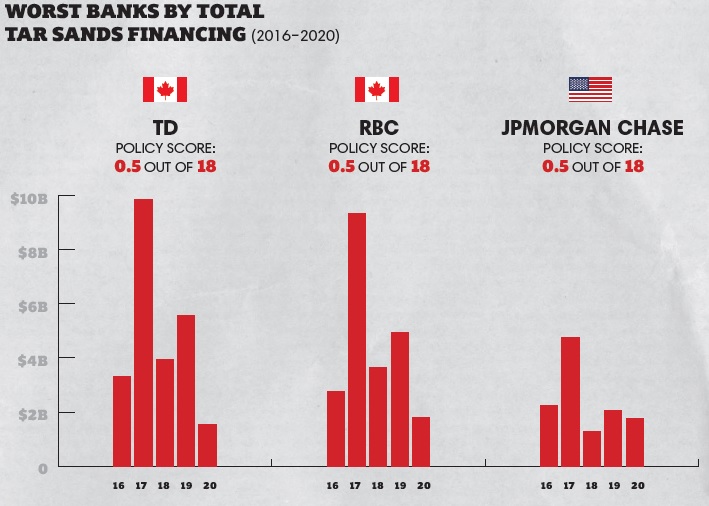

3. Le 3 banche più attive nel finanziare la filiera del petrolio da sabbie bituminose © Banking on Climate Chaos 2021

Per chi non sapesse di cosa si tratta esattamente, ecco le istruzioni (tratte dall’articolo indicato in fondo) per estrarre petrolio dalle sabbie bituminose. «Per raggiungere gli strati di sabbia ricchi di bitume, radete al suolo le foreste sovrastanti; trasportate tonnellate di sabbia all’impianto; utilizzate enormi quantitativi di acqua e solventi per estrarre il bitume; raffinatelo consumando altra energia; tenete conto che le emissioni di gas a effetto serra legate al ciclo delle sabbie bituminose potrebbero essere il triplo o il quadruplo rispetto al petrolio estratto con tecniche tradizionali.

Eh, sì, perché ricordiamo che tutto questo lo si fa per ottenere petrolio, che poi verrà bruciato nell’atmosfera».

E, se volete saperne di più, e conoscere il caso della Enbridge, società di trasporto dell’energia che sta realizzando un nuovo oleodotto che parte dai giacimenti di sabbie bituminose dell’Alberta per arrivare oltre 1.600 km dopo in Wisconsin, leggete Andrea Baranes, o altri articoli sull’argomento.

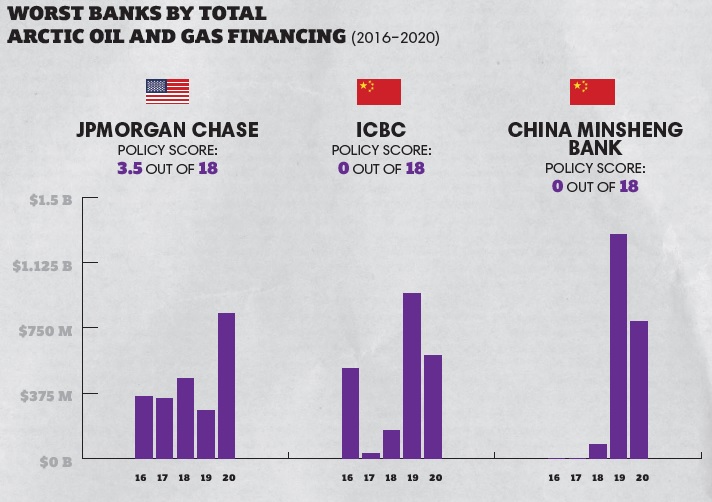

4. Le 3 banche più attive nel finanziare la filiera del petrolio e gas nell’Artico © Banking on Climate Chaos 2021

Mentre i ghiacci si sciolgono e le vie di navigazione si aprono nell’estremo Nord della Terra, mentre le risorse ittiche e i giacimenti di idrocarburi della regione artica sono sempre più oggetto di aggressioni, la corsa delle industrie e degli Stati allo sfruttamento mette a rischio il clima e gli ecosistemi.

Come è accaduto venerdì 29 maggio 2020.

«In una centrale gestita dall’azienda Ntek, di proprietà del colosso minerario Norilsk Nickel, la struttura di un enorme deposito di carburante cede. 20mila tonnellate di diesel fuoriescono e finiscono nel fiume Ambarnaya. Poche ore dopo, le immagini satellitari mostrano il corso d’acqua colorato di rosso. Le autorità dichiarano lo stato d’emergenza. È uno dei peggiori disastri che siano mai avvenuti nella Russia artica. Causato probabilmente dal cedimento del suolo sul quale poggiava la struttura di stoccaggio di carburante. Quel suolo, nella Siberia del Nord, si chiama permafrost».

Per saperne di più, potete leggere altri articoli o ascoltare i podcast di Valori.it.

5. Le prime 10 banche in classifica nella Hall of shame © Banking on Climate Chaos 2021

Molte delle banche incluse dal rapporto Banking on climate chaos “eccellono” per un motivo. Tra le prime 10, JPMorgan Chase prima senza discussione per quantità contributi alle fossili negli ultimi 5 anni, avendo finanziato 317 miliardi di dollari complessivi.

Ma dietro di lei Citigroup , che sostiene le cento società con i peggiori piani di espansione sui combustibili fossili. Wells Fargo anch’essa sul podio: “migliore amica” del fracking (la fratturazione idraulica per estrarre petrolio e gas dalle rocce in profondità, cioè shale oil e shale gas) per quattro anni consecutivi, continuato a finanziare società specializzate come Pioneer Natural Resources e Diamondback Energy.

Menzione particolare per la banca francese BNP Paribas per i suoi finanziamenti a compagnie petrolifere come BP e Total «Nonostante una campagna pubblicitaria green e restrizioni specifiche sui finanziamenti non convenzionali di petrolio e gas».

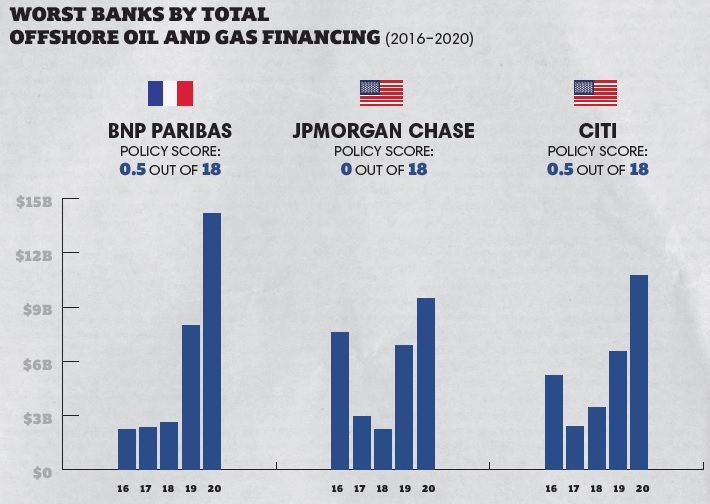

6. Le 3 banche più attive nel finanziare la filiera del petrolio e gas offshore, in mare © Banking on Climate Chaos 2021

Uno dei più gravi disastri ambientali di sempre è l’esplosione della piattaforma petrolifera di BP Petroleum, la Deepwater Horizon.

Così raccontavamo nel 2014 l’impatto dell’incidente nell’Oceano Pacifico:

«I grandi delfini che si trovano nelle zone colpite dalla marea nera di BP, nel Golfo del Messico , sono ancora malati e muoiono. Mentre aumentano gli indizi sui collegamenti tra le patologie e i danni provocati dalla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon ». Ad affermarlo, riferisce l’agenzia AFP, è il responsabile scientifico dell’organizzazione ecologista americana «National Wildlife Federation», in un rapporto pubblicato nei giorni scorsi nel quale si sottolinea come «la scienza ci dice che l’impatto di questo disastro è ancora lontano dall’essere finito. C’è ancora petrolio nel golfo, e non ne siamo sorpresi».

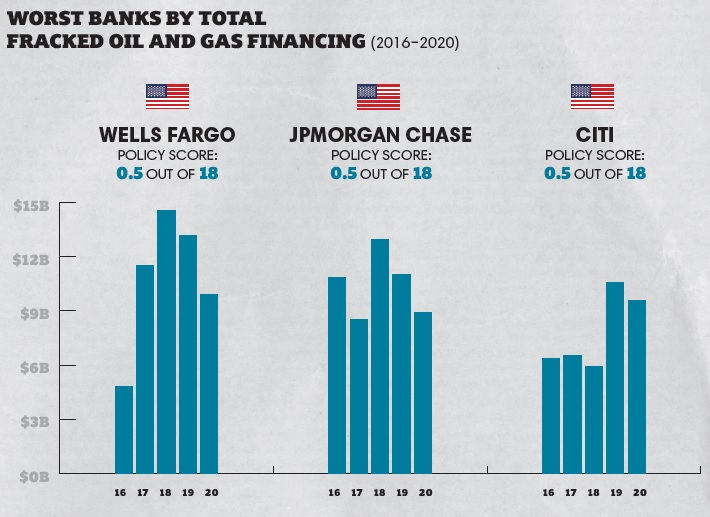

7. Le 3 banche più attive nel finanziare la filiera del fracking di petrolio e gas tramite © Banking on Climate Chaos 2021

«Nel nord della Patagonia, Total e Shell sono tra le più attive nelle attività di fracking, la fratturazione idraulica delle rocce alla ricerca di shale gas. Nonostante anche le Nazioni Unite abbiano evidenziato delle criticità, sia per gli impatti ambientali e climatici, che per quelli sulle comunità e i popoli indigeni che abitano la regione». Lo ricorda Re:Common nel suo rapporto “I 12 progetti che rischiano di distruggere il Pianeta”.

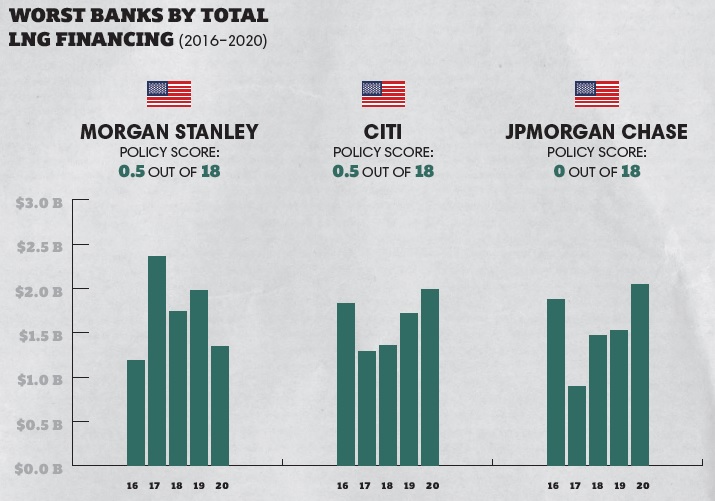

8. Le 3 banche più attive nel finanziare la filiera del gas naturale liquefatto o LNG © Banking on Climate Chaos 2021

LNG, ovvero il gas naturale liquefatto, che viene estratto dai giacimenti sotterranei sulla terra emersa e nelle profondità degli oceani. Come il petrolio è una fonte di energia fossile, e come tale il suo sfruttamento genera, dall’estrazione alla combustione, emissione di gas serra.

Ma c’è chi vorrebbe fosse eletto a risorsa “di transizione” nel percorso di decarbonizzazione verso una economia 100% basata su energia rinnovabile. Una posizione che le lobby legate a molte imprese interessate di sicuro sta sospingendo fortemente nelle attuali discussioni sulla tassonomia e la finanza sostenibile in corso a Bruxelles (il nostro dossier da leggere – o da ascoltare – per saperne di più).

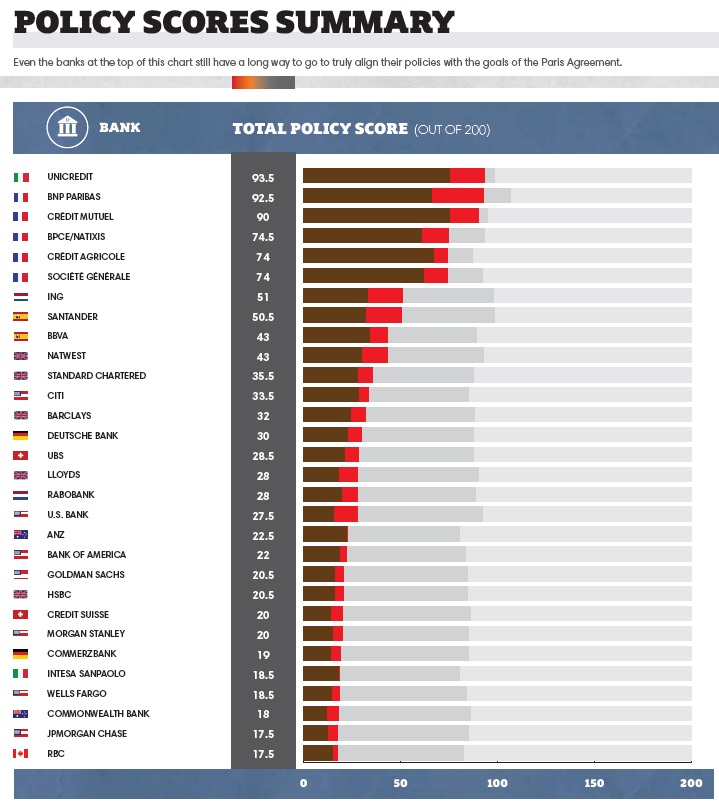

9. Le 30 banche con le politiche più allineate agli obbiettivi dell’Accordo sul clima di Parigi © Banking on Climate Chaos 2021

C’è un primato italiano, almeno sull’impegno, cioè le promesse di attenzione a criteri di sostenibilità nelle politiche interne di valutazione degli investimenti adottati da 60 banche tra le maggiori del Pianeta. Unicredit, pur con “soli” 93,5 punti sui 200 disponibili, si guadagna infatti la prima posizione rispetto agli impegni assunti. Un passo necessario e preliminare che va tuttavia onorato coi fatti (finanziari), cosa su cui la banca, di rilievo internazionale e con quartier generale a Milano, spesso è scivolata in passato e continua a scivolare, tra contraddizioni e scheletri nell’armadio.

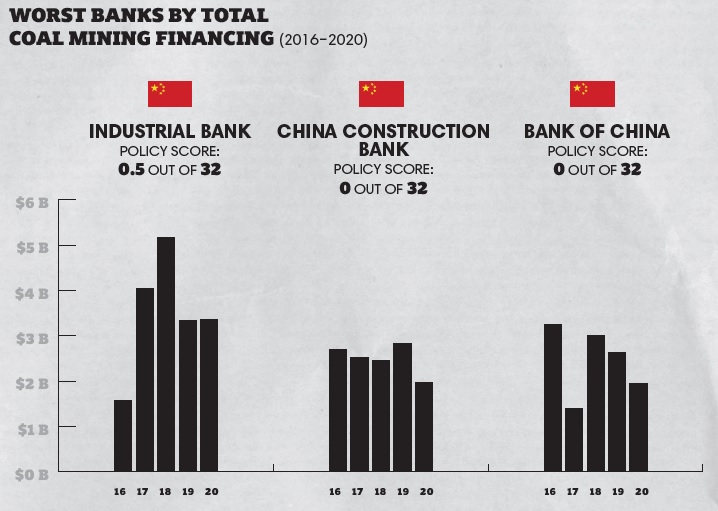

10. Le 3 banche più attive nel finanziare la filiera dell’estrazione di carbone © Banking on Climate Chaos 2021

Il carbone è la peggiore tra le fonti fossili per contributo alle emissioni di gas climalteranti e, quindi, alla crisi climatica. Quello che servirebbe è uno stop alla sua estrazione, commercializzazione e combustione, attraverso una decisa transizione ecologica verso le energie rinnovabili.

Senza dimenticare il tema dei diritti umani. Perché, come scrivevamo tempo fa:

«Quando una società straniera apre una nuova miniera, alla popolazione locale viene detto di sgomberare» ha scritto la reporter del Global Post Deepa Fernandes. «Alcuni possono resistere, protestando contro la devastazione ambientale che sconvolgerà la loro vita. L’azienda di solito risponde con offerte di lavoro o con la costruzione di scuole e cliniche di base. Alla fine, con l’appoggio del governo, le compagnie minerarie vincono». Il seguito, generalmente, è anche peggio.

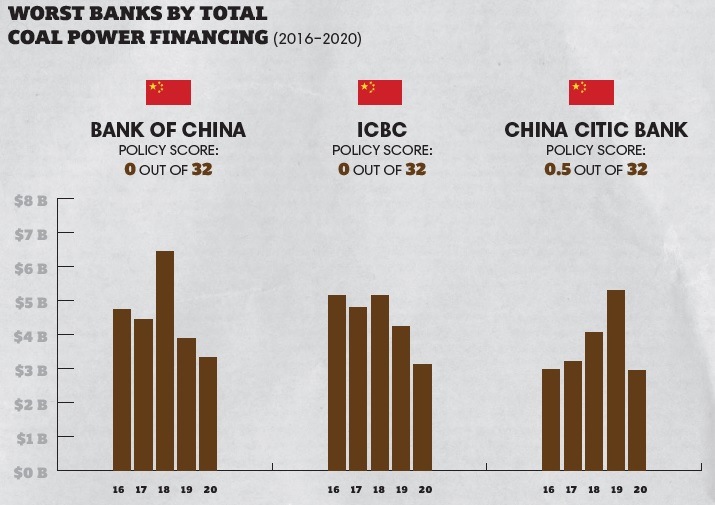

11. Le 3 banche più attive nel finanziare le centrali a carbone © Banking on Climate Chaos 2021

Investireste ancora sul carbone? Anche se sapeste che già nel 2019 il 42% delle centrali di tutto il mondo mondo non era più conveniente dal punto di vista economico? E se scopriste anche che questa percentuale salirà al 72% nel 2040?

Molto probabilmente no.

Eppure l’abbandono del carbone da parte dei gruppi bancari e assicurativi, che pure è in corso, appare lento, e il legame con la Cina, in particolare, è ancora troppo importante. Come dimostra il monopolio delle banche di Pechino nella categoria. Per saperne di più, sono diversi gli articoli e i temi che potete trovare su Valori.it.

Nessun commento finora.